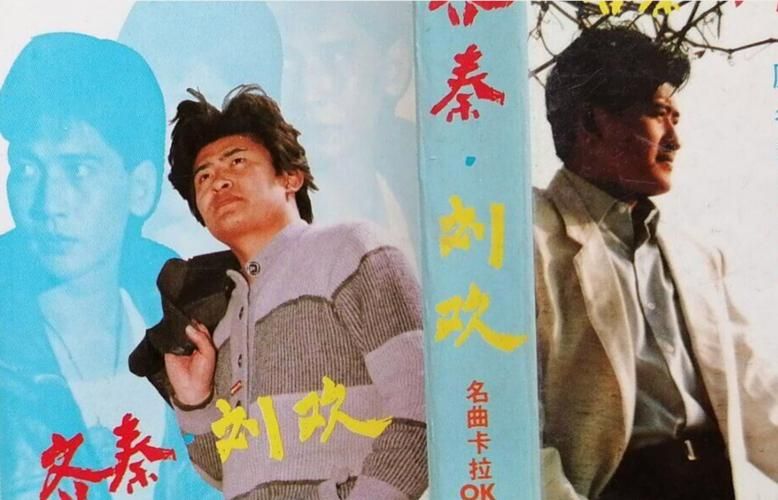

你有没有想过,为什么越来越多的观众在演唱会结束后,追着要看“饭拍视频”?那些晃动的镜头、偶尔的杂音、被官方镜头切掉的画面,反而成了最让人上瘾的“真实切片”。而刘欢的饭拍视频,就像一座未经打磨的宝藏——没有精致的打光,没有后期的修图,却总能让你在某个瞬间突然鼻酸:原来这才是舞台下最鲜活的音乐人,也是音乐里最真实的人味儿。

一、官方镜头“切不掉”的“野生叙事”,为什么反而更动人?

你仔细看刘欢的官方舞台视频:机位精准得像尺子量过,每一个表情、每一个动作都恰到好处,连灯光都追得一丝不苟。可一旦切换到饭拍镜头,画风瞬间“跑偏”——镜头可能从后排观众头顶探出来,只能看到舞台一小块;收音全是现场混响,高音劈叉时连背景音都跟着抖;甚至有次饭拍里,刘欢因为太投入,转身时差点被地线绊个趔趄,却只是扶了扶眼镜,咧嘴笑了一下。

可就是这么“粗糙”的画面,反而让人看得格外入迷。因为这些“不完美”里,藏着官方镜头永远“切不掉”的细节:他唱千万次的问时,右手习惯性地在胸口画圈,像安抚某个看不见的影子;和声团员唱高音,他会侧过头,竖起大拇指比在嘴边,生怕自己的声音盖过去;哪怕台下观众喊“刘老师歇会儿”,他还是摆摆手:“最后一首,咱们一起把情绪顶上去。”

饭拍的本质,不是“技术流”,而是“在场感”。它像个沉默的观众,坐在你旁边,呼吸着你周围的空气,也把那些镜头外的“野生叙事”偷偷录下:音乐结束时的喘息声,话筒没关时和乐手的低声叮嘱,甚至是对后台工作人员说“谢谢”时的温柔眼神。这些没有剧本的瞬间,比任何华丽的剪辑都更有力量——因为你知道,这就是他,一个真实到让你忘记他是“歌坛常青树”的普通人。

二、实力派的“饭拍底气”:不用精致包装,音乐本身就是王牌

为什么有些明星的饭拍看久了会觉得“少了点什么”?因为他们习惯了用“人设”和“包装”说话,镜头前是完美的偶像,镜头后是憔悴的真实,反差一旦过大,观众就容易“出戏”。但刘欢的饭拍里,从没有这种割裂感。

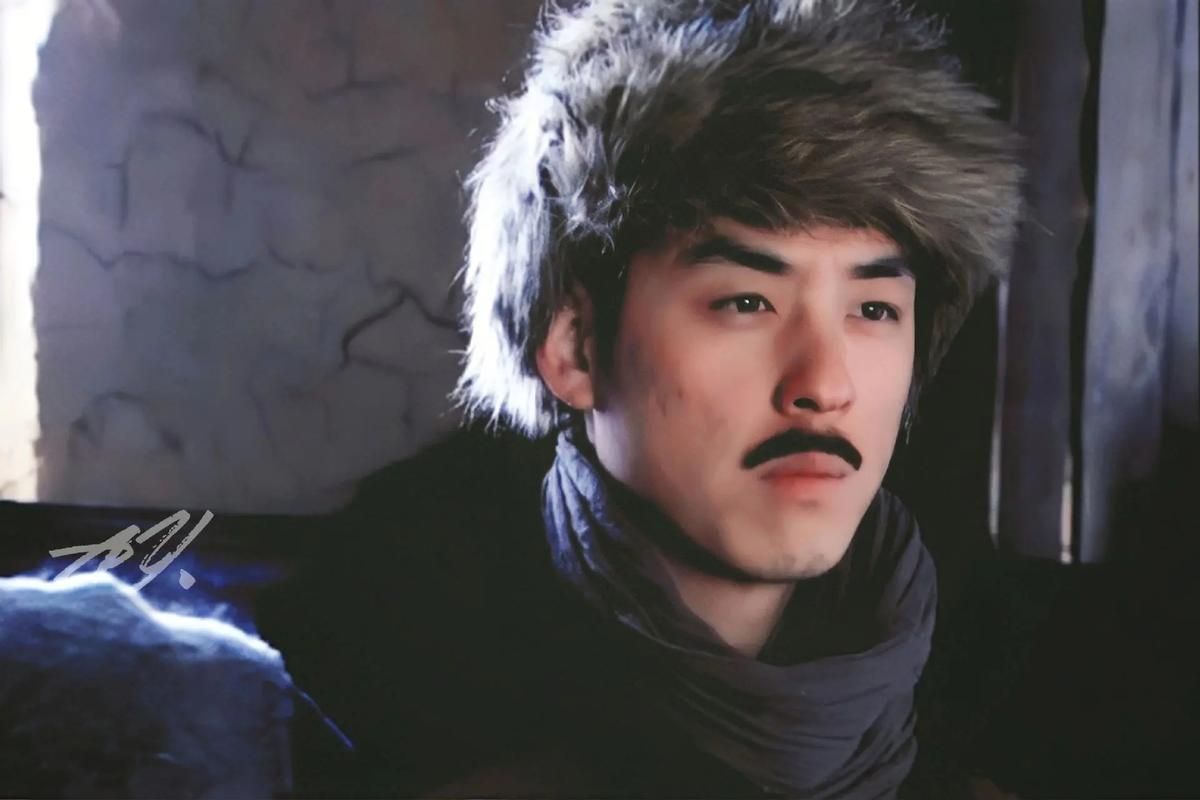

他上场可能刚跟后台聊完家常,衬衫领子还歪着;唱好汉歌时,明明可以站着不动,却还是会跟着节奏跺跺脚,鞋带松了都不知道;甚至有次饭拍里,他因为喉咙有点哑,主动把调子降了半个音,结束后跟观众道歉:“今天嗓子和大家闹脾气了,咱们下次再战。”

你见过多少歌手会在饭拍里“拆自己的台”?但刘欢敢。因为他早就明白:对于真正的实力派来说,音乐就是最好的“滤镜”。粉丝拍他,不是因为脸多好看,也不是因为动作多标准,而是因为他在饭拍里依然“在唱歌”——哪怕镜头晃得厉害,你也能听到他每个字的咬字都带着力量;哪怕观众声音盖过了歌声,你也能看到他用眼神和手势,把每一个音符稳稳地递到你耳朵里。

就像有次雨中演唱会,官方镜头拍得唯美又浪漫,但饭拍里全是观众冒雨拍视频的身影,还有刘欢抹了一把脸上的雨水,笑着唱“曾经多少次跌倒在路上”的样子。视频传到网上,有人评论:“官方镜头拍的是风景,刘欢的饭拍拍的是人心——因为他知道,观众爱的从来不是舞台上的神,而是那个愿意淋着雨,也非要给你把歌唱完的人。”

三、饭拍里的“人情味”:他不只是“刘欢”,还是个会笑的“老顽童”

如果你翻翻刘欢近几年的饭拍视频,会发现一个有意思的现象:镜头里的他,越来越像个“老顽童”。

在歌手录制后台的饭拍里,他戴着耳机跳新疆舞,手脚不协调却笑得像个孩子;和新一代音乐人合作,会故意用“老北京”的调侃逗乐大家,说“现在的歌啊,比我当年写的绕口令还难唱”;甚至有次粉丝举着灯牌喊“刘老师想吃饺子”,他愣了一下,然后笑着回:“行啊,后台煮一碗,多加醋!”

这些片段,哪有什么“巨星架子”?但他用这样的方式告诉你:我不是躺在功劳簿上的“传说”,是和你一样,会被小事逗笑,也会被生活打动的人。就像有次饭拍里,他看到台下有个小朋友跟着节奏晃脑袋,突然停下来蹲下身,对着话筒说:“小朋友,你唱得比爸爸棒!要不要上台给叔叔打个拍子?”

或许这就是为什么,刘欢的饭拍视频总能跨年龄层圈粉——年轻人在他身上看到了“松弛感”,长辈们看到了“熟悉的老朋友”,而孩子们看到了一个“爱笑的爷爷”。他不需要刻意维持“高冷前辈”的形象,因为那些藏在镜头外的烟火气,早就让他成了大家心里“最亲切的刘欢”。

说到底,我们爱看刘欢的饭拍,不是为了找“黑料”或“瑕疵”,而是因为在这些真实的瞬间里,我们看到了音乐最本来的样子:不完美,却真诚;不华丽,却动人。就像他常说的:“音乐是拿来走心的,不是拿来看的。”当官方镜头越来越追求“完美无瑕”,饭拍却成了观众和艺人之间,最珍贵的“情感共鸣线”。

所以,下次再刷到刘欢的饭拍视频,不妨多停留几秒——你或许能在某个晃动的镜头里,看到那个用一生热爱音乐的刘欢,也看到那个在音符里,活成了“人间理想”的自己。