去年歌手总决赛后台,有摄像机拍到刘欢蹲在乐器堆旁,手指无意识地敲着膝盖——音响里正回放着一位年轻手风琴手的返场独奏。旋律走到高潮时,这位见惯大场面的音乐人,突然抬起袖子抹了把脸。后来他在采访里轻描淡写地说:“那天空调太冷,迷了眼。”但熟悉他的老友知道,那是他藏了半辈子的“老伙计”,终于又站在了光里。

“这不是工厂,是能听见心跳的房间”

很多人第一次听“刘欢音乐工厂”这名字,以为是个高大上的录音棚,其实不过是北京东五环外一个租了十年的loft。推开斑驳的木门,左手边靠墙立着一排木制乐器柜,最显眼的位置摆着一架暗红色手动风琴,琴键边缘被磨出了温润的光泽。刘欢总管这里叫“车间”,“不是生产流水线的车间,是能听见心跳的房间”。

车间里最特别的,是墙上挂的那块白板。上面用红蓝马克笔写着密密麻麻的“实验计划”:“手风琴+陕北信天游(三十里铺改版)”“巴扬与电子乐的对话(为游戏BGM做准备)”。这些计划有的打了叉,是去年尝试后觉得“火候不够”;有的画了五角星,就是歌手后台让红眼眶那首——年轻手风琴手弹的布宜诺斯艾利斯,里面糅进了刘欢年轻时学过的爵士钢琴和弦。

“这琴不只是乐器,是我年轻时的话筒”

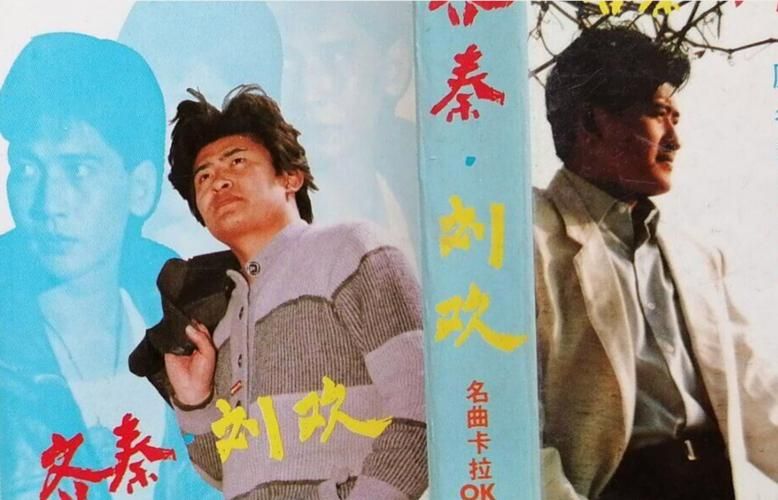

刘欢和手风琴的缘分,要从1980年代说起。刚从大学毕业那会儿,他在西单音像店淘了盘苏联手风琴家兹拉塔里奥夫的磁带,里面的多瑙河之波让他蹲在店门口听了整整一下午。“你知道那种感觉吗?就像一个北方人突然听到了南方的雨,琴键拉开的每个音符,都带着草叶上的水珠。”后来他省了三个月饭钱,买了架国产百乐牌手风琴,琴谱上用铅笔注满了“这里的颤音要像打太极”“低音区得像老头讲故事”。

真正让手风琴成为他“音乐伙伴”的,是1992年央视春晚。当时他和韦唯合唱风雨故人,原编曲只有钢琴,但他偷偷在间奏加了段手风琴。“那时候大家都觉得手风琴‘土’,我觉得不,它是能扛起钢枪也能绣花的家伙。”春晚后台,化妆师问他这琴哪来的,他笑着说:“这是我的‘秘密武器’,能让老歌长出新的根。”

现在的年轻人,或许不知道手风琴有多“野”

“音乐工厂”最近在忙个新活儿:给陈粒的歌做民乐改编。制作人放了一段Demo,吉他和电子打得热闹,刘欢突然摆摆手:“等等,把那架‘意大利姑娘’搬来。”他口中的“意大利姑娘”,是十年前在意大利米兰旧货市场淘的菲尔德拉手风琴,琴箱上还留着前任主人用刻刀划的“Maria”。

当手风琴的音轨混进Demo时,整个团队都静了。原本躁动的旋律突然变得绵长,像给陈粒的“小半”裹上了一层月色。“现在的年轻人觉得手风琴是婚礼上放好日子的,其实它以前可是‘摇滚先锋’。”刘欢翻开一本泛黄的世界乐器图鉴,指着1920年代的爵士乐谱说:“你看,猫王早期的乐队里就有手风琴,它比电吉他更早能让音乐‘跳’起来。”

他最近总刷到网友说“手风琴是时代的眼泪”,就在自己的社交账号上发了段视频:车间里,他把手风琴交给一个学古筝的00后女孩,女孩起初不敢碰,半小时后却拉出了自己写的电子国风片段。“你看,乐器哪有新旧,只有愿不愿意让它‘活’过来。”

结语:比流量更珍贵的,是守住一间“音乐车间”

这几年娱乐圈总在说“内容为王”,但真正沉下心做内容的越来越少。刘欢的“音乐工厂”没有热搜,没有粉丝见面会,只有墙上贴着的日程表:“周三和陕北歌王对调,打磨山丹丹开花红艳艳的新编曲”“下月去云南采风,找彝族老艺人学小三弦与手风琴的合奏”。

有人问他:“现在AI都能作曲了,何必这么辛苦折腾这些‘老古董’?”他正给手风琴上的羊皮绒面做保养,头也没抬地说:“AI能算出和弦,算不出陕北老汉唱信天游时,羊肚子手巾里裹着的黄土味。手风琴不是乐器,是能装下人间烟火的盒子。”

或许这就是“音乐工厂”最珍贵的地方——它不是生产爆款的热门工厂,而是装着刘欢对音乐“偏执”的老车间。而那架磨出包浆的手风琴,就是车间里最忠诚的门卫,守着那些被流量淹没的真实声音,等每一个愿意停下脚步的人。