2003年的春天,北京的空气里飘着消毒水的味道,地铁少了往日的喧嚣,口罩成了每个人的“标配”。那场突如其来的非典,像一片乌云压在每个人心头,连呼吸都带着沉重。就是在那样的春天,一个人的声音,却像穿透乌云的阳光,照进了无数人的心里——他叫刘欢。

一、当“音乐教父”褪去光环,他选择站上“最危险”的舞台

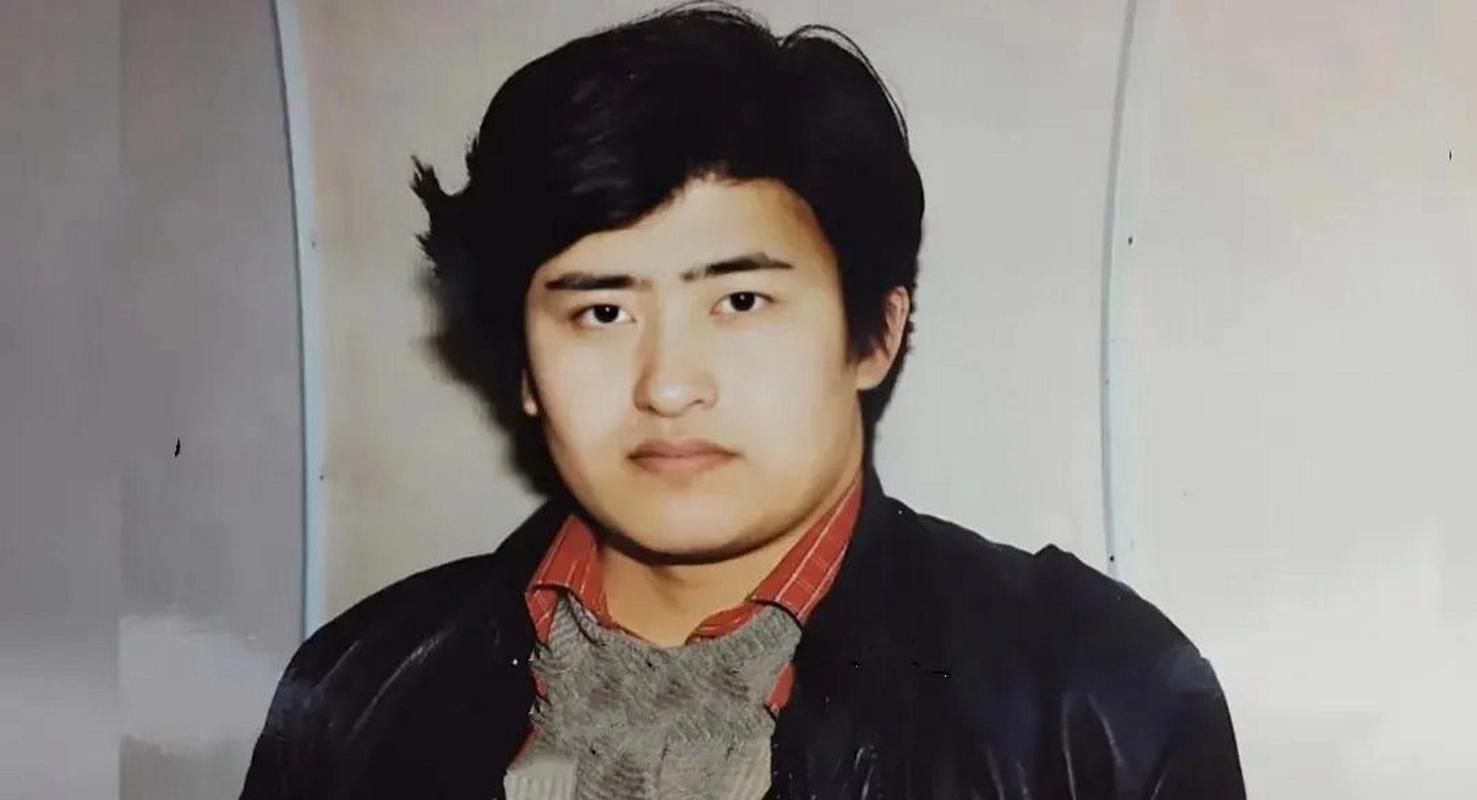

那时的刘欢,早已经是华语乐坛的“金字招牌”。从少年壮志不言愁到千万次的问,他的声音里有故事,更有力量,大家都叫他“刘老师”,既是尊称,也是对他人品和实力的认可。可非典来了,舞台上的聚光灯好像突然暗了,大家更关心的是:家里的口罩够不够?医院还缺不缺医护人员?

但刘欢没躲。他不是不知道危险,那时候谁都知道,密闭空间的传播风险有多高。可他说:“咱们是唱歌的,不会治病,但能用声音给人点念想。”于是,他成了最早一批站出来的公众人物。没有华丽的通告,没有夸张的排场,一个电话,一句“我上”,他就去了央视的临时演播厅——那里没有观众,只有一台台摄像机,和他面前的话筒。

二、一句“明天会更好”,他唱出了那年春天最勇敢的期盼

还记得那场同一首歌抗非典特别节目吗?刘唱的是经典改编的天地有真情。没有原版的激昂,他的声音慢了很多,甚至带着一丝不易察觉的颤抖。可仔细听,那颤抖里不是害怕,是把所有人的担忧、期待,都揉进了歌词里。

“天地有真情,人间有大爱,风雨过后有彩虹,阳光总在风雨后……”他唱到“阳光总在风雨后”时,镜头扫过后台,几个医护人员摘下口罩,眼睛红红的。后来有记者采访其中一位,她说:“刘老师的声音跟平时不一样,像是邻家大哥在拍你的肩膀说‘别怕,有我们在’。”

其实那首歌,刘欢自己也没多练。他说:“哪顾得上练啊,就想把想说的话唱出来。那些天,我看到新闻里护士连续工作20小时,看到志愿者自发送物资,就想让他们知道,全国的人都在盼着他们平安。”除了这次演出,他还默默捐了一大笔钱,却再三嘱咐“别写我名字”,他说“我不是为了被看见,是想给真正需要的人添件防护服”。

三、不是“流量担当”,是“定心丸”:艺人该有的样子,他早就写在了行动里

那年头,有些艺人忙着发“平安符”,有些在拍“防疫神剧”,可刘欢不一样。他不做没用的“表面功夫”,而是用自己的方式,把“力量”这两个字,刻在了最需要的地方。

他会参加小型的社区慰问,戴着口罩给隔离的居民唱歌;他会接受专访,不回避“恐惧”,但更强调“团结”;他甚至劝身边的朋友:“能不出门就别出门,万一需要人帮忙,尽管开口。”不像现在有些艺人,出了事就躲在公关后面,刘欢的做法简单却戳人:真正的担当,不是喊口号,是“我跟你站在一起”。

四、20年过去,为什么我们还记得那一句?

如今再提2003年,很多人可能已经忘了当时的恐慌,但刘欢的声音,很多人还记得。为什么?因为那不是“明星的表演”,是“普通人的共情”。他不是站在高处“施舍”鼓励,而是蹲下来,跟每个普通人一起说:“我们都会过去的。”

如今的娱乐圈,流量横行,人设泛滥,可刘欢依然是他——不炒作、不博眼球,用作品说话,用真心待人。非典那年他44岁,如今已经60多岁,可每次在国家有需要的时候,他依然会站出来。去年某地暴雨,他捐款又发声;疫情期间,他上线云演出,在家弹琴唱歌给大家解闷。

或许这就是我们能一直记住他的原因:在慌乱里,他给的从来不是廉价的鸡汤,而是“我在”的踏实;在喧嚣中,他始终知道自己是谁——一个用音乐温暖世界的普通人,一个关键时刻不退缩的“刘老师”。

20年过去了,北京的地铁又恢复了人潮涌动,消毒水的味道早已散去。但每当春天来临,每当遇到困难,总会有人想起那个穿着简单的黑外套,站在演播厅里,用沙哑却坚定的声音唱“明天会更好”的刘欢。他不是英雄,却做了英雄该做的事;他没说过什么大道理,却让所有人都懂了:什么叫“人间有真情”,什么叫“艺者仁心”。

你说,这样的刘欢,谁能不爱呢?