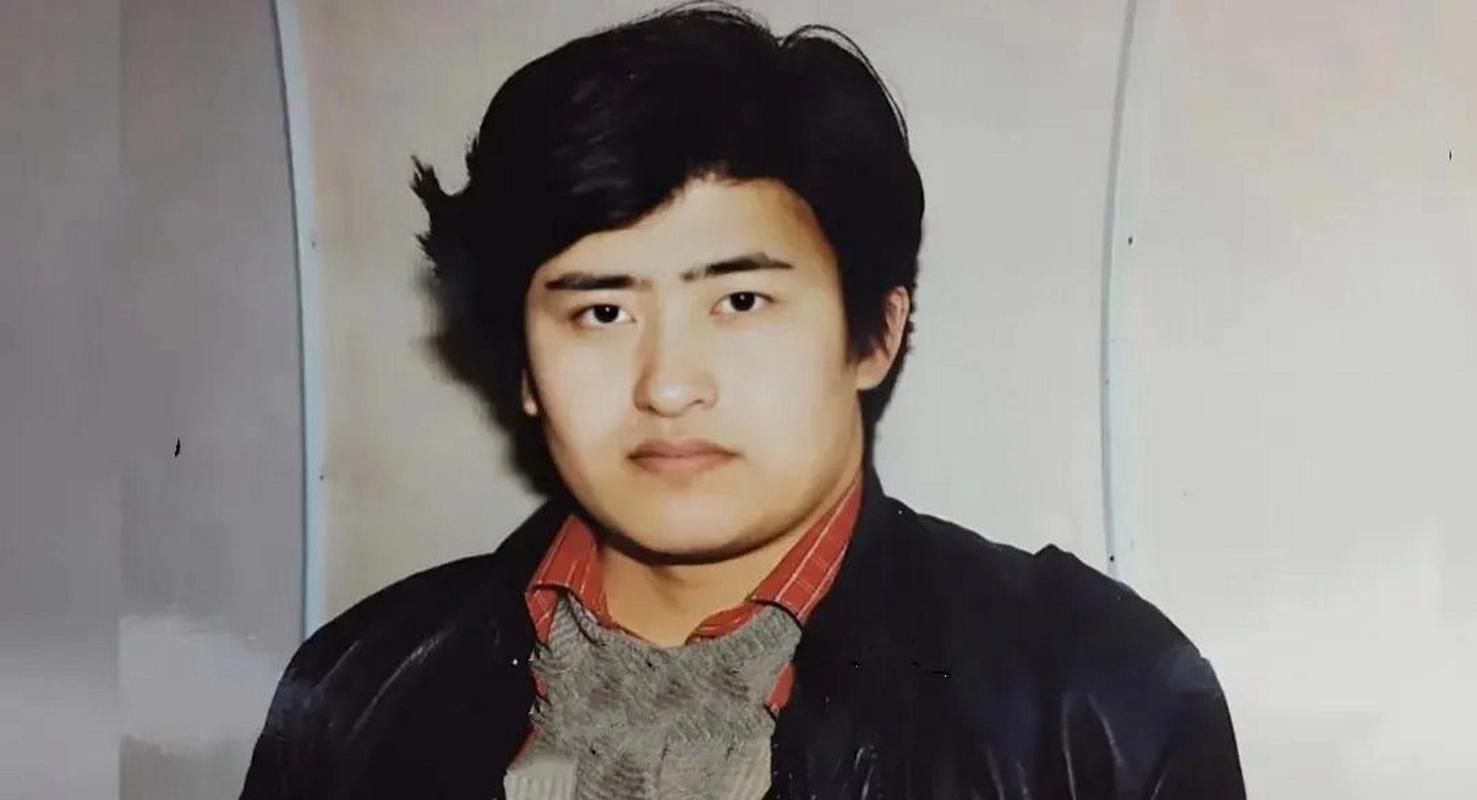

提起刘欢,脑海里跳出的是好汉歌里“大河向东流”的豪迈,是弯弯的月亮里的婉转深情,是好声音里戴着棒球帽、笑起来眼睛眯成缝的“导师”形象。很少有人会将这位“中国流行音乐教父”与陕西联系起来——他是土生土长的天津人,说话带着京腔,可偏偏在他身上,总能看到一种似曾相识的“陕西劲儿”:对音乐的执拗、对传统的敬畏、对生活的“一根筋”。这到底是偶然的巧合,还是藏着一段不为人知的秦缘?

第一次“撞”上陕西:是黄土高原的“信天游”种了根

很多人不知道,刘欢的音乐启蒙,竟和陕北民歌有过一次“误打误撞”。上世纪80年代,还在北京国际关系大学读大学的刘欢,一次偶然机会在学校的收音机里听到了一首陕北信天游。赶牲灵里那高亢、粗粝的嗓音,像一阵风沙扑面而来,让他瞬间停下了手里的笔。“我当时就觉得,这声音是从地里长出来的,带着土腥味,又直得像塬上的枣树,扎心。”

后来他在一次采访里提起:“陕北民歌里没有那么多弯弯绕,想啥唱啥,苦了就吼,乐了就笑,那种‘不装’的劲儿,对年轻的我冲击特别大。”这或许就是他音乐里“真情实感”的源头——就像陕西人常说的“过日子得掏心窝子”,唱歌也得把心掏出来。

真正和陕西“结缘”,是1990年的北京亚运会。当时组委会找来刘欢,希望他能创作一首既有国际视野、又带中国气韵的主题曲。刘欢翻来覆去找不到感觉,直到某天在音像店偶然听到一盘秦腔老磁带,那激越的板胡、苍凉的秦腔韵调,突然让他灵光一闪:“中国那么大,不能只有江南的柔美,也得有黄土高原的‘硬骨头’!” 于是有了后来传唱至今的亚洲雄风,虽然旋律偏流行,但里头藏的那股“冲劲”,分明能听到秦腔的影子——那种不管不顾、把劲儿使出来的“陕西式”表达。

音乐里的“陕西基因”:从秦腔到信天游,他偏要“土”得掉渣

刘欢的歌,从来不是“空中楼阁”。他总说:“音乐得有根,根扎在哪?就扎在老百姓的生活里。”而陕西,恰恰是他眼里“最老百姓”的地方。

2015年,刘欢在西安开演唱会,特意选了一首改编版的山丹丹开花红艳艳。当那熟悉的陕北信天悠扬的前奏响起,台下上万观众跟着齐唱,他站在台上突然红了眼眶:“你们知道吗?我第一次唱这首歌是在学校的文艺汇演,当时怕同学笑话,特意加了摇滚鼓点,结果弹幕全是‘这是陕西民歌?’没想到这么多年,它还在。”

他偏要“土”。别人觉得陕西方言“土”,他却把西安人的歌翻来覆去听,甚至能模仿几句“咥面”“美得太”;别人觉得秦腔“老掉牙”,他却在歌手舞台上用交响乐改编华阴老腔一声喊,那声“他大舅他二舅都是他舅,高桌子低板凳都是木头”,吼出了秦地人“天不怕地不怕”的劲儿。他说:“陕西的‘土’,不是土气,是泥土的芬芳——长出来的东西,扎实。”

更有意思的是,刘欢的创作习惯里,藏着陕西人的“轴”。为了写好汉歌,他把水浒传翻烂了,还特意跑到梁山采风,听当地老人讲“好汉故事”,琢磨山东方言和陕西秦腔在“气口”上的共通之处;为了录制千万次的问,他拒绝用电子合成器,非要找老师傅弹古筝,他说:“陕西的戏,讲究‘字正腔圆’,咱的歌,也得有那个‘筋骨’。”这种“一根筋”,何尝不是陕西人“犟”字的另一种写法?

为什么陕西人,总在刘欢身上看见自己?

去过陕西的人都知道,那里的人“犟”——认准的事九头牛都拉不回头,待人以诚却最恨虚头巴脑。刘欢的“犟”,也不遑多让:90年代拒绝商演,坚持在大学教书,说“歌手不能只想着赚钱”;前几年因身体发福停工减肥,一年瘦了100斤,硬是用“陕西式”的拼,把身体状况扛了回来;就连在好声音选人,别人看流量,他只看“有没有真东西”——“陕西的戏,唱腔差点没关系,得有那股子‘愣劲儿’,不然对不起台下听戏的人。”

这种“犟”,其实是对“真实”的坚守。就像陕西人宁可吃一碗油泼面,不愿吃一桌满汉全席,刘欢的歌里也从不用华丽的辞藻堆砌,说的都是大实话:少年壮志不言愁是普通人的赤诚,从头再来是打拼人的倔强,弯弯的月亮是对家乡的牵挂。这些旋律之所以能传唱几十年,正是因为它和陕西的土地一样,承载着最朴素也最有力量的情感。

去年,刘欢在一次访谈里说:“我现在越来越懂陕西人了——他们爱脚下这片土地,不是因为它富饶,而是因为它长出了咱的根。音乐对我来说,不也是这样吗?”台下掌声雷动,有陕西观众喊:“欢哥,你是咱陕西的‘荣誉老乡’!”他笑着摆手:“不敢不敢,但我心里是真有这片黄土地。”

结语:当“流行音乐教父”遇见“陕西魂”

刘欢和陕西,或许没有血缘关系,却在骨子里有着惊人的相似:他们都不向世俗低头,不向潮流妥协,永远守护着内心的“那一亩三分地”。一个是用音乐连接世界的“歌坛巨匠”,一个是用厚重底蕴滋养文明的“千年古都”,他们的相遇,不是偶然,而是“真”与“实”的必然。

下次再听刘欢的歌,不妨留意那旋律里的“倔”——那是秦腔的板眼,是信天游的悠扬,是陕西人刻在DNA里的“魂”。而刘欢,不过是把它唱成了世界听得懂的语言。