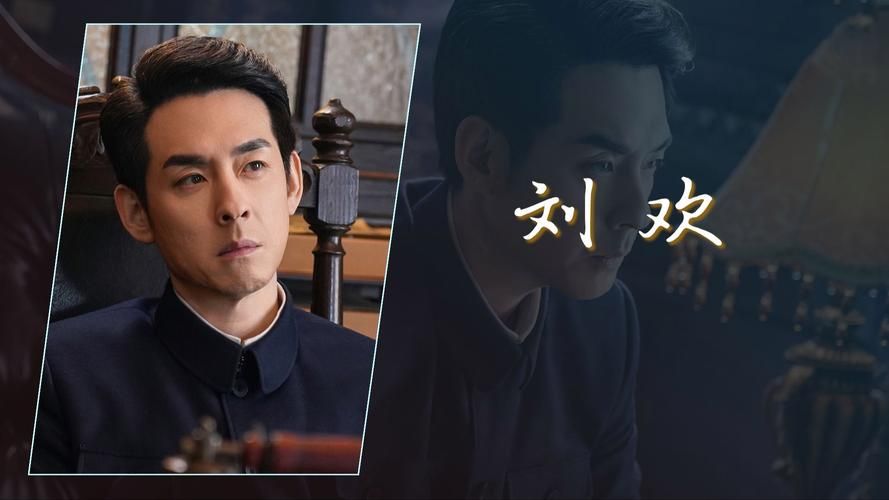

那些被歌声“刻进DNA”的岁月:一代人的集体记忆

要问80后、90后谁的青春里没有刘欢的歌,答案大概能绕地球三圈。1987年,电视剧便衣警察热播,23岁的刘欢唱着少年壮志不言愁火了。那时候谁家没跟着电视机哼过“几度风雨几度春秋”,谁没被那句“金色盾牌,热血铸就”烫过心头?如今40多岁的“老男孩”们回忆起那段岁月,依旧会笑着说:“那时候觉得刘欢的声音像座山,稳的狠,听着就有往前冲的劲儿。”

时间快进到1998年,电视剧水浒传让好汉歌成了全国人民的“接头暗号”。开头那声“啊~嘿哟”一出,不管在菜市场、公交还是工厂,接龙式的大合唱总能准时上演。有位河南网友至今记得,那年夏天爸爸骑着二八大杠自行车带他赶集,车把上挂着的小录音机里循环播放好汉歌,风吹过耳朵,混着刘欢的歌声,成了他对“夏天”最鲜活的定义。

从“国民歌手”到“幕后导师”:他陪伴的不仅是耳朵

刘欢的陪伴,从来不只在CD里。2012年,中国好声音第一季开播,他坐在导师席上,总穿标志性的格子衫,抱着胳膊听学员唱歌,偶尔说两句“你这声音里有故事”,要么就是“别飙技巧,唱你心里头想的”。那段时间,不少年轻观众发现:“原来刘欢不只是唱好汉歌的‘大叔’,还是个懂音乐的‘行家’。”

有位叫梁博的学员,当年因为不善言辞差点被淘汰,刘欢为他据理力争:“梁博的声音干净,像白纸,你往上面写什么,它就呈现什么。”后来梁博夺冠,刘欢在台上笑得像个孩子。如今再看那段视频,弹幕里全是“感谢刘欢,让那年夏天遇到了真正的音乐”。其实哪只是学员,屏幕前的我们,何尝不是通过他的眼睛,重新认识了“好音乐”的样子——不是炫技,是真诚。

不止是中国声音:他用旋律架起“世界的桥”

刘欢的陪伴,早早就跨过了国界。1990年北京亚运会,他和韦唯合唱亚洲雄风,“我们亚洲山是高昂的头”唱出了中国走向世界的底气;2008年北京奥运会,他和莎拉·布莱曼在鸟巢唱响我和你,那种“地球是家”的温暖,通过电波传到了每个角落。

有位在北京工作的外国留学生曾在采访中说:“来中国前我只知道刘欢是‘big singer’,听了他唱弯弯的月亮,才懂什么叫‘中国式的浪漫’——声音温柔,却藏着一条流淌千年的河。”如今,他的歌被翻译成十几种语言,在维也纳金色大厅、在纽约中央公园,被不同肤色的人唱起。这种陪伴,让每个中国人在海外听到熟悉旋律时,都能挺直胸膛说:“你看,这是我们中国的好声音。”

病痛与坚守:他让我们看见“陪伴”的另一种模样

很多人不知道,刘欢这些年一直在和痛风、肥胖作斗争。有次直播时,他坐着轮椅出现,笑着说:“站不了太久,坐着把歌唱完。”粉丝弹幕里刷着“欢哥注意身体”,他却反过来安慰大家:“没事,这把年纪了,还能给你们唱歌,就是最幸福的事。”

去年他参加一个音乐节,提前半小时到场准备,后台工作人员说:“刘老师反复听伴奏,就怕一个音不对。”那天晚上,他在台上唱从头再来,唱到“心若在梦就在”时,突然停顿了几秒,鞠躬致谢——后来才知道,当天他的痛风又犯了。可观众看到的,依旧是那个声音洪亮、眼神坚定的刘欢。就像他歌里唱的“看成败人生豪迈只不过是从头再来”,他用行动告诉我们:所谓陪伴,不是说永远不累,而是累的时候,依旧愿意为你站起来唱一首。

说到底,“刘欢陪伴了多少人”这个问题,答案藏在每个听过他歌的人心里:可能在广场舞的大妈口中,在晚自习学生的耳机里,在异国游子的思念中,在无数个被生活击倒又站起来的瞬间。他的歌不是快餐,是陈年的酒,越品越有味道;他的陪伴也不是刻意,是几十年如一日的真诚,像老朋友一样,在你需要时,轻轻拍拍你的肩膀说:“别怕,我在这儿。”

所以下次当你路过街边的音像店,听到刘欢的歌声飘出来,不妨停下来听两句——你会发现,那不只是歌,是一整个被温暖照亮的青春,是一段段被默默守护的人生。