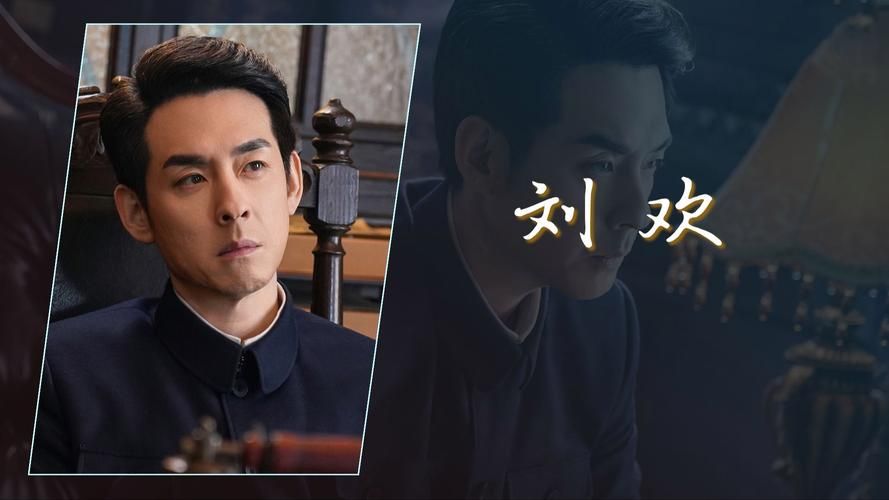

你有没有想过,那个在舞台上唱好汉歌时气吞山河的刘欢,私下里会为了女儿的琴键,把音乐的“主战场”从万人演唱会转移到家里的钢琴旁?63岁的他,早已是华语乐坛的“活化石”,却曾在采访里红着眼眶说:“陪读那几年,凌晨三点的灯光,比舞台射灯还亮。”当“歌王”遇上“陪读”,这场光环与责任的碰撞,到底藏着多少我们为人父母都懂的心酸与执着?

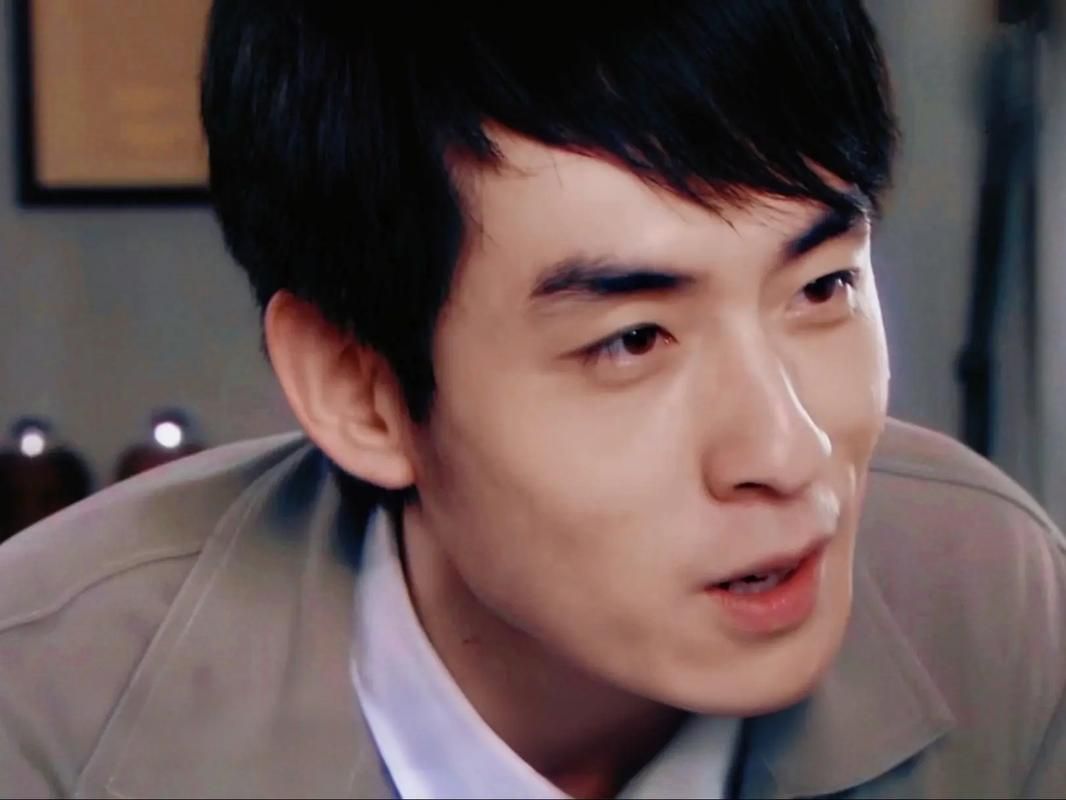

一、从“国民歌王”到“钢琴陪读老爸”:刘欢的选择,没那么“简单”

提起刘欢,你的第一反应是什么?是北京人在纽约里那首千万次的问,还是好汉歌里“大河向东流”的豪迈?出道近40年,他拿奖拿到手软,唱红了无数经典,舞台上的他永远自信从容、光芒万丈。但很少有人知道,这个“无所不能”的歌王,曾在女儿的琴键前,低下了那个一向高昂的头颅。

女儿英男小时候学琴,一开始刘欢并不太在意,觉得“孩子嘛,兴趣来了学学,不喜欢就算了”。直到有一次,他深夜回家,发现客厅的灯还亮着,妻子和英男正对着琴谱发愁——原来女儿对乐理理解不透,练琴时频频出错,急得直掉眼泪。那天晚上,刘欢没像往常一样回房间休息,而是坐在英男身边,拿起琴谱说:“爸爸当年学音乐,乐理也学得头疼,咱们一起啃。”

你敢信吗?那个唱摇滚能掀翻屋顶的刘欢,为了陪女儿练琴,竟然重新捡起了大学时学的乐理,半夜在书房查资料,白天跟老师请教,晚上再“现学现卖”讲给英男听。有次采访,他笑着打趣:“我现在会弹的琴曲,可能比唱过的歌还多。”有人劝他:“刘老师,你身份特殊,请个名师不就行了?何必亲自下场?”他却摆摆手:“名师教技巧,但陪读给的是‘安全感’。孩子觉得‘爸爸和我一起努力’,比什么都重要。”

二、“陪读不是‘监视’,是陪着孩子‘熬过难’”:刘欢的教育观,戳中多少父母的软肋?

这些年,“陪读”成了家长圈的“热词”——有的为了孩子择校,背着锅碗瓢盆去陌生的城市租房;有的每天盯着孩子的作业,从“鸡飞狗跳”到“心梗住院”。但刘欢的“陪读”,似乎和我们想的不太一样。

他从不盯着英男“必须练多久琴”,而是陪着“慢慢来”。英男有段时间对练琴产生抵触,刘欢没有发火,而是天天陪她听古典乐,从贝多芬的月光奏鸣曲到肖邦的夜曲,给她讲作曲家的故事。慢慢地,英男从“要我练”变成“我要练”,甚至开始自己写曲子。刘欢说:“教育就像种树,不能只盯着长多高,得先让根扎深。陪读不是‘盯着长’,是‘陪着扎根’。”

更让人佩服的是,他从不把自己的意愿强加给孩子。英男高中想选文科,刘欢虽然觉得“搞音乐的家里出个文科生挺好”,但还是认真和女儿沟通:“你想好了吗?文科以后的路可能没那么好走。”英男坚定点头后,他全力支持,甚至推掉了一些工作,专心陪她备考。现在英男考上了名校,谈起爸爸,她说:“我从来没觉得‘刘欢的女儿’是个负担,因为爸爸只做‘刘欢’,不做‘刘欢的爸爸’。”

三、“歌王的光环照不亮孩子的路,但父母的陪伴能”:刘欢的故事,给我们上了一堂“价值课”

有人说:“刘欢是歌王,有资本陪读,我们普通人不行。”可真的是这样吗?刘欢的光环确实耀眼,但他陪读时的“笨拙”和“执着”,和我们普通父母又有什么区别?

为了孩子,他推过商演,熬过夜,学过自己完全没接触过的知识,甚至在女儿叛逆期时,放下“长辈”的身段,像朋友一样听她吐槽。这些事,哪一件不需要“用心”?哪一件是钱能直接买来的?

其实,真正的“陪读”,从来不是“牺牲感”满满的“任务”,而是“我愿意陪你长大”的“参与”。就像刘欢说的:“舞台上的灯光再亮,照不亮孩子成长的每一步;但父母的陪伴,哪怕只是一起熬过的夜、一起解的题,都会变成孩子心里的光。”

写在最后:每个“用心”的父母,都是孩子眼里的“英雄”

从歌王到陪读老爸,刘欢的故事里没有“惊天动地”的壮举,只有“日复一日”的用心。他用自己的经历告诉我们:所谓“教育”,不过是“用生命影响生命”;所谓“父母”,不过是“陪着孩子,把难走的路走成习惯”。

或许我们没有刘欢那样的光环,但我们有同样的爱——那份愿意放下手机、陪着孩子写作业的爱,愿意深夜陪读、不怕麻烦的爱,愿意尊重孩子、相信ta的选择的爱。这,就是我们普通父母给孩子最珍贵的“礼物”。

所以,下次当你觉得“陪读太累”“当父母太难”时,不妨想想刘欢陪女儿练琴时的灯光——那不是“牺牲”的灯光,而是“爱”的灯光。因为每个“用心”的父母,都是孩子眼里的“英雄”。