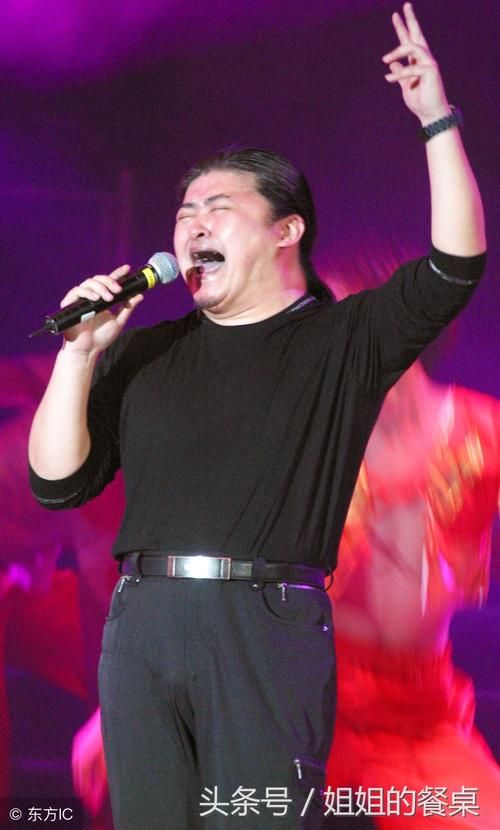

提起刘欢,很多人的第一反应是“内地乐坛常青树”或是好汉歌里“大河向东流”的豪迈。但真正懂行的乐迷会告诉你,刘欢最让人服气的,从来不是一首歌的传唱度,而是他那“鬼知道经历了什么”的音域——能唱出贝斯的浑厚,又能飙上高音C的清亮,像个被音乐之神偏爱的“怪物”,用声音在华语乐坛画出了一道别人难以企及的“海拔线”。

先别急着谈音域:你真的理解“宽”是什么概念吗?

说到音域,普通人总以为“高音能唱到多高,低音能压多低”就是标准答案。但刘欢的音域,从来不是“数字游戏”。他的声乐老师曾说:“他的音域超过4个八度,但这不是重点,重点是每个音区都有‘辨识度’——低音像老陈酿,中音像讲故事,高音像穿云箭,你不会混淆他任何一个声音。”

不信你回头听弯弯的月亮,开篇“遥远的夜空,有一个弯弯的月亮”,那声音像裹着月光的丝绒,不高不低,刚好卡在人心最软的地方;到了千万次的问副歌,“多少次迎着冷眼与嘲笑”,突然拔高的声音里带着撕裂感,像一把钝刀子慢慢割开胸口;而从头再来里“心若在梦就在”,又低沉得像大地深处的脉搏,让人不自觉地挺直脊梁。

从北京人在纽约到好汉歌:他的音域,是被“逼”出来的?

刘欢的音域不是天生的“一鸣惊人”,而是被时代和作品“磨”出来的。90年代初,他唱北京人在纽约主题曲千万次的问,那高亢到破音的处理,当时被不少观众吐槽“太吵”,但现在回头看,那正是角色内心挣扎的写照——王启明在美国的失落与不甘,不就该是这种用尽全力嘶吼的样子吗?

后来好汉歌找上门,导演非要他“把水浒的豪气吼出来”。刘欢没按套路出牌,反而在“大河向东流”里加入了京剧的“炸音”,开头低沉如闷雷,副歌突然拔高像炸雷,这种“低中高无缝切换”的唱法,让作曲家赵季平都拍案叫绝:“原来音域可以讲故事的!”

更绝的是他的“隐藏曲目”。2018年歌手节目里,他翻唱凤凰于飞,用气声把“旧王堂前燕”唱得像叹息,突然又在“窥探”二字上飙出一个降B高音,像黑暗中突然燃起的火苗——那不是炫技,是理解透了杨贵妃的爱恨嗔痴,用声音当画笔,把人物心里的小九九全画出来了。

为什么他的高音不“刺耳”,低音不“沉闷”?秘密在“技术”里

很多歌手高音靠喊,低音靠压,但刘欢的音域宽,是因为他“会用气息”。当年学声乐时,老师让他对着蜡烛练声,火苗不能晃,气息却要稳到能唱长句子——这种“腹式呼吸法”让他练出了一口“流动的气”,不管是低吟还是高歌,声音都像有根线牵着,不飘、不燥,字字都往人耳朵里钻。

更厉害的是他的“共鸣控制”。唱低音时,他把共鸣点放在胸腔,声音像从胸口里滚出来的,带着温度;唱高音时,共鸣点瞬间挪到头腔,清亮却不尖锐,像月光照在冰面上,冷但不冻人。这种“共鸣搬家”的功夫,练了十几年——有网友扒出他早年练声视频,对着“咪咪咪”从低到高反复磨,调子跑了重来,气短了再来,活像个对着墙根苦练的“傻子”。

60岁刘欢的音域,藏着华语乐坛的“过去”与“现在”

现在的歌手,音域宽的不少,但像刘欢这样“每个音区都有内容”的越来越少。有人说他“过时”了——现在的流行乐讲究快节奏、短平快,谁还费劲磨音域?但你去看他演唱会,不管是80后跟着唱好汉歌,还是00后被弯弯的月亮戳中眼泪,就知道真正的好音乐,从来不靠“新潮”讨巧。

60岁的刘欢,音域可能不如20多岁时那么“极限”,但他对声音的把控,反而更像个老匠人——知道哪个音该用力,哪个音该留白,哪个音能让观众的心跟着他的声音一起一伏。就像他自己说的:“唱歌不是比谁高,是比谁能让听众觉得‘这就是我想说的’。”

所以回到开头的问题:刘欢的音域到底有多宽?或许答案不在数字里,而在你听他唱歌时,突然鼻酸的那个瞬间——他用一生证明了:真正的好声音,不是冰冷的音域范围,而是能让每个音符都长出故事,扎进听众心里。