上周六的某个音乐盛典后台,刚结束表演的刘欢被年轻演员拉着合影,对方红着眼眶说:“我爸妈谈恋爱时就听您的歌,现在我听,还是觉得这嗓子是从天上掉下来的。” 话音没落,走廊尽头就传来山呼海啸般的掌声——那是一位00后rapper在唱freestyle时,即兴接了一句从头再来的旋律,台下几万观众跟着和了三遍。

你说奇不奇怪?从少年壮志不言愁到好汉歌,从弯弯的月亮到我是歌手里改编的千万次的问,刘欢好像永远站在那里,不用靠流量炒作,不用靠综艺“凹人设”,却总能让不同年代的人,在不同时刻被同一种力量击中。这种“震撼”,到底是怎么炼成的?

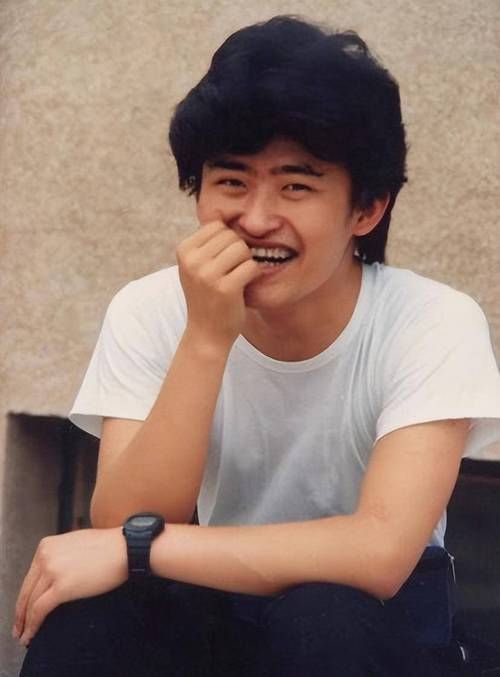

一、老天爷赏饭吃,但“吃饭的人”从不敷衍老天爷的饭碗是什么?是刘欢那副被音乐学院教授称为“活教材”的嗓子——醇厚如陈年普洱,高亢似破云利刃,转音像山涧流水自然又灵气。但你若只以为他的“震撼”来自天赋,那可太小瞧这位“老音乐人了”。

好汉歌录制时,为了找到“大河向东流”的那股“野劲儿”,刘欢带着团队在黄河边蹲了三天,听船工号子,听浪拍河岸,回到棚里嗓子都喊哑了,却非要唱到“每个字里都带着黄河的脾气”;2021年在歌手唱从头再来,那首唱了25年的老歌,他愣是在前奏加了段口哨,像街头弹吉他的老者,又像对生活比划拳头的硬汉,有人现场拍视频发朋友圈:“听哭了,这不是表演,是拿命在唱。”

真正的震撼,从来不是技巧的堆砌。是刘欢唱弯弯的月亮时,会不自觉扬起嘴角,仿佛看见故乡的月光落在窗台;是唱千万次的问时,眼神里的痛感那么重,像真的在宇宙里找过迷失的同伴;是他60岁站在舞台上,微微发福的身躯里,依然住着那个20多岁唱“滚滚长江东逝水”的少年——这种“从不敷衍音乐”的较真,比任何炫技都更有穿透力。

二、他敢把“不流行”唱成“流行”,却从不标榜“艺术家”见过刘欢的人,都会说他像个“矛盾体”:舞台上像座山,沉默寡言却气场两米八;台下却像个邻家大叔,会跟粉丝抢着买糖炒栗子,被主持人调侃“发际线高了就藏得更深”。这种“反差”,或许正是他能让年轻人也服气的秘密。

前几年有档综艺请他当导师,00后选手说想唱摇滚版的凤凰于飞,所有人都觉得“胡闹”,刘欢却拍大腿:“试试!把古筝改成失真吉他,老歌也能长出刺。”结果舞台炸了,弹幕飘满“原来老歌还能这么玩?”他从不端着“艺术家”的架子,反倒总说:“音乐就像衣服,老款式改改也能穿出新花样,关键是人得喜欢穿。”

更难得的是,他从不在意“是不是流行”。早年间唱片公司让他写“口水歌”赚钱,他转头扎进录音室磨了三年,做出中国首部原创音乐剧阿难;短视频时代兴起,别人都在用15秒博眼球,他却带着团队做经典咏流传,带着孩子们唱苔——“白日不到处,青春恰自来”,让大山深处的诗被上千万人听见。现在的流量明星总说“要贴合年轻人”,可刘欢早就证明:真正的“贴合”,不是跟风模仿,而是把好东西硬塞给年轻人——让他们知道,好音乐永远不过时。

三、62岁的“老炮儿”,不谈情怀只谈“真”这些年总有人说“情怀滤镜”,但刘欢的“震撼”从不是靠回忆杀撑起来的。上周他在直播间聊音乐,有粉丝问:“您现在唱少年壮志不言愁,还会像年轻时那样热血吗?”他哈哈笑:“热血啥呀,气儿都不够顺了!”可紧接着就清了清嗓子,哼了一句“几度风雨几度春秋”,声音里的劲儿,和30年前磁带里的分毫不差。

生活的沟沟坎坎,他也不是没遇到过。2019年因为身体发福被传“退圈”,他在节目里坦然说“胖了就胖了,嗓子没垮就行”;父亲病重那段时间,他推掉所有工作,却在病房里给父亲唱光阴的故事,老人抹着眼泪说:“这歌,比你小时候唱得还顺。”你看,真实比完美更有力量——他从不把自己“神化”,会累会老会犯错,可正是这份“真”,让他的每个音符都带着生活的重量。

就像前几天某音乐平台的数据显示,好汉歌的日均播放量,依然超过90%的新歌;00后听众占比从5年前的12%,涨到了现在的38%。为什么?因为当年轻人听够了修音过的“神曲”,看腻了精心设计的“人设”,突然会明白:原来真正的震撼,从来不是技巧多炸裂,而是你能从歌声里,听懂一个人的坚持、热爱,和对生活不妥协的劲儿。

说到底,刘欢的“震撼”哪有什么秘密?不过是个把嗓子当命的人,把音乐当信仰的人,把日子过成了歌的人。他就像棵老树,根扎在土里很深,枝叶却始终向着光——你看他站在那里,不用说话,就已经给了所有人答案:有些东西,时间越久,反而越“震”得住场子。