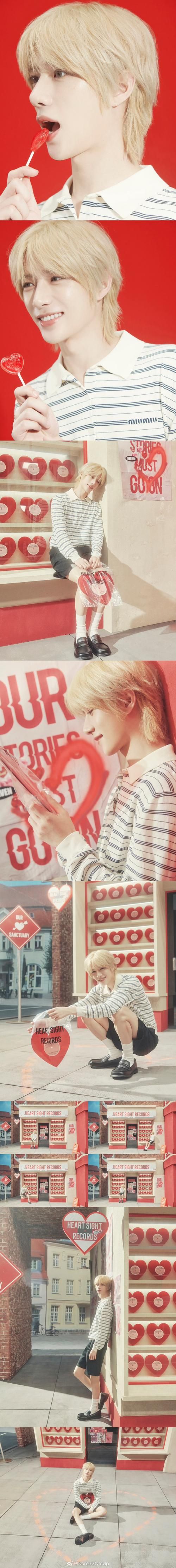

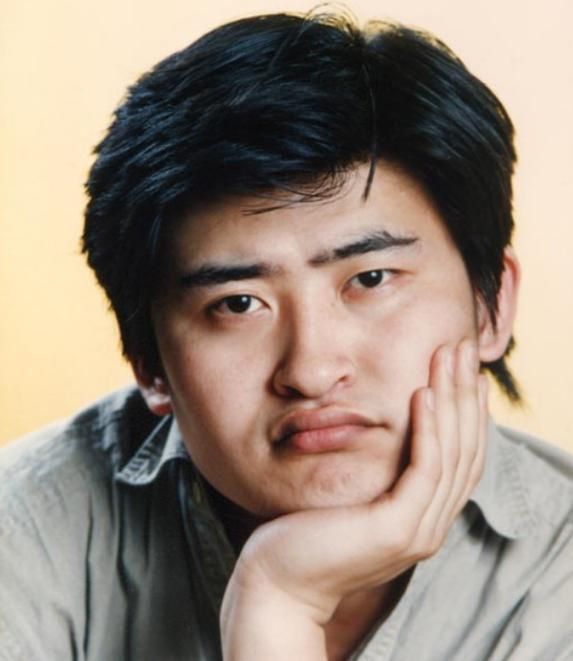

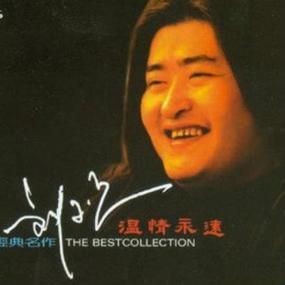

刘欢站在韩国首尔的舞台上,聚光灯下,他开口唱的不仅是中文歌。当千万次问的旋律流淌而出,一段流畅的韩语问候突然响起,台下瞬间沸腾——那发音竟比许多韩国艺人还要标准!老歌迷们都知道,刘欢的嗓子是华语乐坛的金字招牌,可他为何要在花甲之年,花大力气去攻克那陌生的韩国字?

这不是一时兴起,是舞台上的“刚需”。 2008年,刘欢在首尔开唱,他亲自设计演出流程:每首中文歌后,他都会用韩语向观众真诚致谢。为了那几句“谢谢”“你们辛苦了”,他提前数月请老师一对一指导,对着镜子练习口型,甚至标注声调符号反复吟诵。他说:“语言不是障碍,是钥匙。只有用他们的耳朵能听懂的方式,音乐才能真正走进心里。”这种对舞台的极致尊重,让他成为极少数在韩国演出坚持用韩语交流的华语巨星。

在“韩流”席卷的娱乐生态里,刘欢的“韩国字”更是一份文化宣言。 当华语歌手纷纷进军韩国市场时,语言往往是第一道门槛。有人靠团队翻译,有人依赖字幕,而刘欢选择亲手拆解韩语的“密码”。他笑称学韩语像“拼乐高”,从元音到辅音,从日常用语到专业术语,系统性学习让他更能理解韩语音乐的表达逻辑。正是这份投入,让他在合作韩国音乐人时,能精准捕捉和声编排的巧思,甚至为韩语版歌曲重新演绎中文原词的微妙情感,让音乐在文化转换中丝滑衔接。

刘欢对“韩国字”的执着,是老一辈艺术家跨文化传播的缩影。 反观当下,部分艺人追逐“国际化”时,过度依赖营销包装,语言能力却成为短板。而刘欢用行动证明:真正打动人的,永远是那份对舞台的敬畏、对文化的真诚,以及用对方听得懂的语言传递的心意。他学韩语不是为了标签,而是为了打开那扇让中国音乐在韩国真正听得进耳朵里的大门。

当舞台灯光熄灭,聚光灯下最动人的,永远是艺术家卸下光环后,为舞台、为观众付出的每一分真心。刘欢的“韩国字”,正是这份真心最朴素的注解。