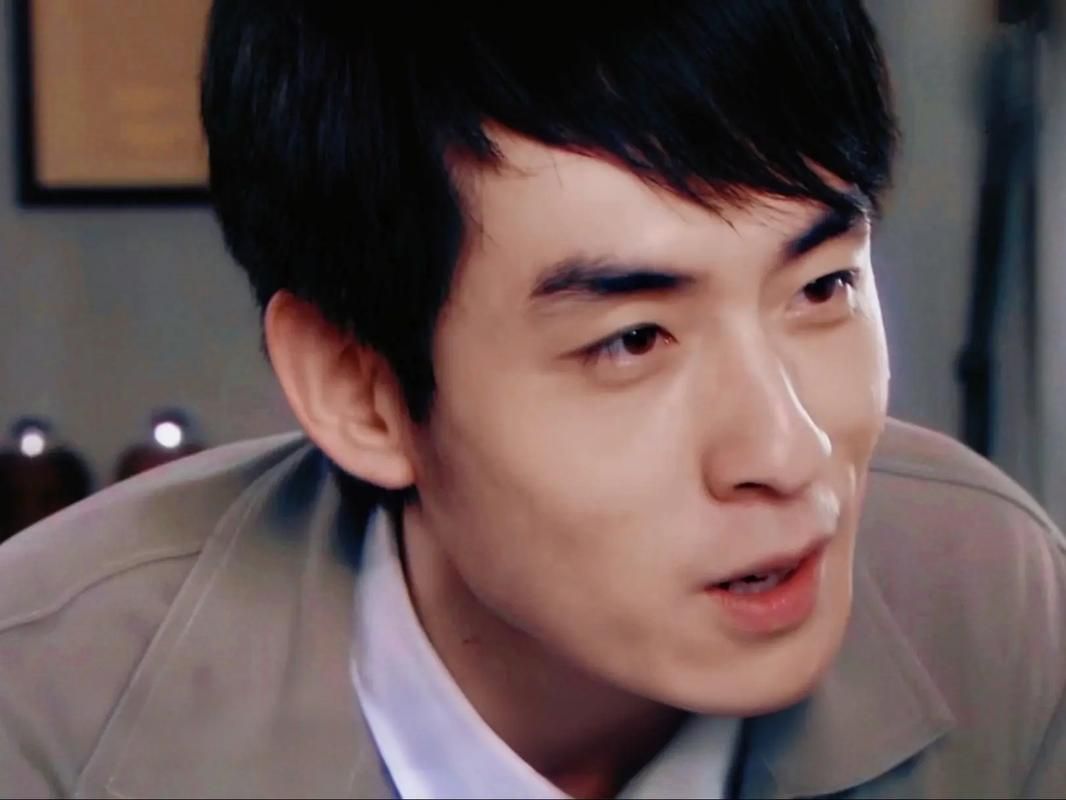

后台导播打了个手势,示意下一组选手准备。刘欢却没动,他手里还攥着上一首歌的评分纸,指节因为用力有些泛白。镜头切过来时,他眉头皱得能夹住一张A4纸,半晌才开口,声音不高,却把演播厅里的喧嚣都压了下去:“刚才那首歌,副歌重复了12遍,和弦走向和去年夏天那首爆款一模一样……你们写歌的时候,就没想过,10年后再听,自己会不会脸红?”

全场安静了两秒,台下坐着的新人歌手攥着衣角,老制作人在笔记本上用力画了个圈。这或许是歌手舞台上最“不讨喜”的提问——没有煽情的故事,没有华丽的技巧,就只是一个60岁的音乐人,把行业藏在体面背后的“病灶”直接端了出来。

一、刘欢的“较真”,从来不是偶然

有人说刘欢是“娱乐圈的异类”,可细想你会发现,他的“较真”,从第一天起就没变过。

1990年,他唱少年壮志不言愁,灌制小样时为了一个尾音,在棚里熬了通宵,导演说“行就行,大家等着呢”,他却倔:“这个音得收,不然情绪就散了。”后来这首歌火了,成了几代人的记忆,可他私下说:“最怕的就是年轻人说‘刘欢的歌就那样’,我得对得起这个‘就那样’背后,那些年磨出来的录音带。”

做中国好声音导师时,他更成了“毒舌”的代名词——有学员想炫高音,他会打断:“炫技是给谁听的?先想想这首歌讲什么故事。”有学员翻唱经典,他能把编曲扒出来逐句分析:“这里加了鼓点是加分,但那把电吉他是不是太响了?把人声盖住了。”有次学员因为选歌和他争执,年轻气盛地说“观众就喜欢炸的”,刘欢摘下眼镜揉了揉眼睛:“炸能火多久?三个月?半年?你唱歌不是为了三个月后没人记得你,对吧?”

那时的娱乐圈,选秀正火,流量开始崭露头角,人人都说“抓住风口最重要”。可刘欢偏不,他像个守着旧粮仓的老农,固执地认为“种得好,才能收得好”——歌得用心写,人得踏实磨,艺术这东西,急不得。

二、“刘欢问”背后,是整个行业的“失语”

这次在歌手上,他问“现在的歌,还有几句能让人记住10年?”,其实不是第一次问。

早几年在采访里,他聊过数字时代的音乐:“以前一张唱片里,好歹得有三首能打的吧?现在一首歌发出来,数据刷上去了,立马开始下一首,哪有时间打磨?难道音乐人也成了‘流水线工人’?”

去年听一位新人歌手的Demo,听完整个人愣住了——副歌旋律、鼓点节奏,甚至连歌词的押韵方式,都和他十年前给一位歌手写的歌高度相似。他去问新人,新人挠头头说:“刘老师,这叫‘赛道成熟’,市场喜欢呀,改了万一火不了怎么办?”

他当时没说话,但后来在朋友圈发了段话:“我们总说‘市场需求’,可需求是谁创造的?如果音乐人只想着‘市场喜欢什么’,那和工厂生产零件有什么区别?艺术的本质,不应该是‘创造需求’吗?”

这话戳中了行业的痛点。这些年,我们见过太多“一首歌爆火,歌手销声匿迹”的案例,听过太多“3秒钟抓住耳朵,30秒就忘”的口水歌,甚至习惯了“数据造假、买榜刷流量”的新闻。当“快餐创作”成了常态,当“流量数据”成了衡量作品好坏的唯一标准,音乐人开始集体“失语”——他们不敢写复杂歌词,怕听众听不懂;不敢用创新编曲,怕平台不推荐;不敢坚持自己的审美,怕商演机会减少。

就像刘欢在节目里说的:“以前我们写歌,会想‘这首歌能不能传到街边巷尾,大爷大妈都能跟着哼’;现在写歌,会想‘这首歌能不能上热搜,能不能让粉丝多打榜’。前者是让音乐走进人心,后者是让音乐成为数字——一个是活的,一个是死的。”

三、我们怀念刘欢,其实是怀念那个“用心做艺术”的时代

为什么刘欢的提问总能上热搜?因为他戳中了我们大多数人的“隐痛”。

我们这一代人,是在磁带、CD里长大的。那些老歌,哪怕过去20年,前奏一响,歌词就能脱口而出——弯弯的月亮里的“今天的村庄,还唱着过去的歌谣向天借了五百年里的“我真的还想再活五百年”“沧海一声笑,滔滔两岸潮”……为什么这些歌能记住?因为它们有故事、有情感、有创作者的真心。

现在的歌呢?打开音乐软件,满耳都是“全网最洗脑副歌”“30秒学会唱”。可关掉软件,你能想起哪首歌的副歌?恐怕很少。不是我们记性变差了,而是现在的歌,太“标准”了——标准的主歌、副歌结构,标准的和弦进行,标准的情绪表达。就像流水线上的可乐,第一口很爽,喝第二口、第三口,就腻了。

有人会说:“时代变了,以前听歌是刚需,现在有那么多娱乐方式,音乐当然要‘短平快’。”可刘欢不这么认为:“娱乐方式再多,好的音乐永远有位置。关键是你愿不愿意花时间,让它‘立’起来。”

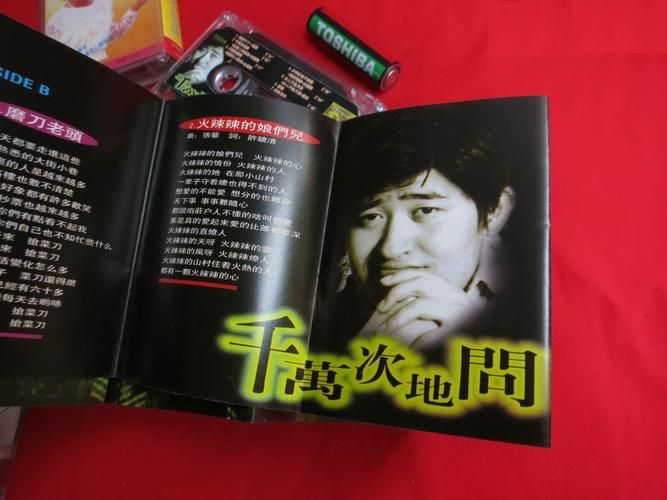

他举过自己的例子:千万次的问录了17个版本,导演说“第一个就很好了”,他却觉得“不对,那种迷茫和挣扎,还没到极致”;好汉歌里“大河向东流”的吼,是他在山东采风时,跟着船工喊号子练出来的——“不是为了喊得响,是为了有那种‘天高地阔,敢闯敢拼’的劲儿”。

这些“较真”的细节,现在的音乐人还有多少?我们怀念刘欢,其实是怀念那个“创作大于流量”“诚意大于套路”的时代——那时候,音乐人敢为了一首歌熬三个月,歌手敢为了一句词练百遍,听众敢为一首好歌买一整张专辑。

四、除了“刘欢问”,我们还能问自己什么

刘欢的提问,像一面镜子,照见了娱乐圈的浮躁,也照出了我们每个人的“选择焦虑”。

作为听众,我们是不是也成了“数据奴隶”?只点播榜单前10的歌,只看流量明星的新歌,只愿意花15秒听一个“神剪辑”?

作为从业者,我们是不是也开始“迎合大于创作”?为了流量写“土味情歌”,为了话题炒“人设”,为了利益放弃艺术底线?

作为参与者,我们是不是也在“助推快餐文化”?转发“爆款歌单”,评论“好洗脑”,却忘了停下来想想:“这首歌,我真的喜欢吗?还是只是被‘告诉’我应该喜欢?”

刘欢在节目最后说:“我不反对创新,也不反对流量,我反对的是‘为了创新而创新,为了流量而流量’。音乐的本质永远是‘人’——人的情感,人的故事,人对世界的理解。把这些丢了,技巧再好,数据再高,也是空中楼阁。”

是啊,当一首歌只剩下“爆火”“千万收听”“抖音热歌”的标签,当音乐人变成“数据分析师”,当听众变成“流量工具人”,我们失去的,或许不仅是一首好歌,更是对“美”“真诚”“用心”的感知能力。

所以,除了刘欢的“现在的歌,还有几句能让人记住10年?”,我们或许还该问问自己:

“我想听的歌,到底是什么?”

“我愿意为哪首歌,单曲循环一个月?”

“十年后,我会不会因为现在喜欢的某首歌,觉得脸红?”

毕竟,真正的流量,从来不是靠刷出来的,而是靠时间沉淀出来的。就像刘欢的歌,30多年过去了,我们还在听——因为我们知道,那些歌里,装着一个音乐人的“较真”,也装着我们对“好音乐”的所有期待。

这或许就是“刘欢问”最重要的意义:他不只是在问音乐行业,更是在问每一个与音乐相关的人——我们,想留给下一个十年,什么样的音乐?