你有没有发现一个有意思的现象?当00后开始在短视频里循环弯弯的月亮的吉他solo,当好汉歌的“大河向东流”突然出现在运动博主的vlog背景音乐里,当从头再来被用作职场励志视频的BGM时——那个我们以为“只属于父辈青春”的刘欢,正以一种出人意料的方式,重新霸占了年轻人的耳朵。

这不禁让人想问:被刻上“华语乐坛活化石”标签的刘欢,他的“青春”到底藏在哪里?是二十年前唱千万次的问时穿透屏幕的嗓音?还是十年前顶着“教授头衔”在音乐综艺里较真的模样?或者说,所谓“刘欢的青春”,从来不是某个具体的年龄节点,而是一种流淌在音乐里的生命力,足以让任何一个时代的人,都能从中照见自己的热血与执着。

一、那些歌,是几代人的“青春BGM”,却从不是“老古董”

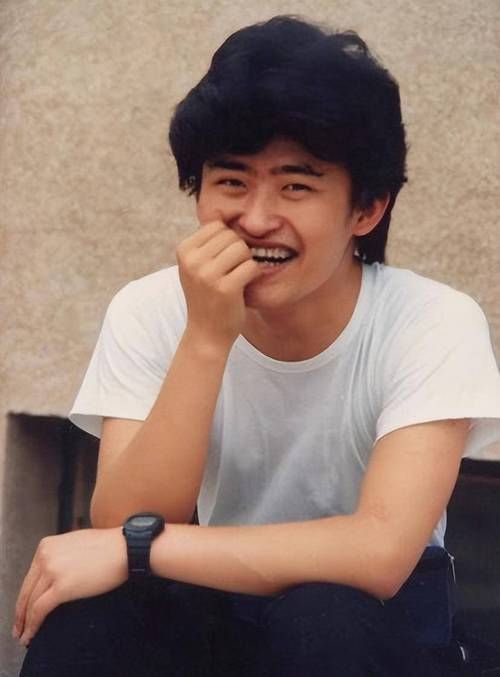

提到刘欢的“青春滤镜”,很多人第一个想到的可能是80年代末的少年壮志不言愁。那时他27岁,带着一股初生牛犊的冲劲,把“金杯银杯不如口碑”的铿锵刻进了每个人的骨头缝里。但鲜少人注意到,这首歌后来成了消防员的“战歌”,汶川地震时,出警前哼着它上车的年轻人,或许从未听过刘欢本人,却早已被那股“少年气”护佑长大。

时间快进到90年代,弯弯的月亮用婉转的旋律剥开南国水乡的温柔,30岁的刘欢把对故乡的眷恋唱得像月光一样软,却又在尾音里藏着一丝不易察觉的倔——这种“刚柔并济”,成了他音乐的底色。直到今天,你在大学宿舍的吉他声里、在小城深夜的便利店门口,依然能听到这首歌被改编成轻快的民谣,而他们哼唱时眼里的光,和三十年前第一次听到磁带里那个嗓音的少年,没什么两样。

最让人意外的,是好汉歌。1998年,36岁的刘欢为水浒传配唱,用高亢粗犷的嗓音把“路见不平一声吼”的江湖气吼成了国民记忆。可如今打开短视频平台,你会发现这首歌被改编成了摇滚版、京剧版,甚至还有小朋友用尤克里里弹唱的萌版——60岁的刘欢,怎么就成了“Z世代音乐启蒙导师”?

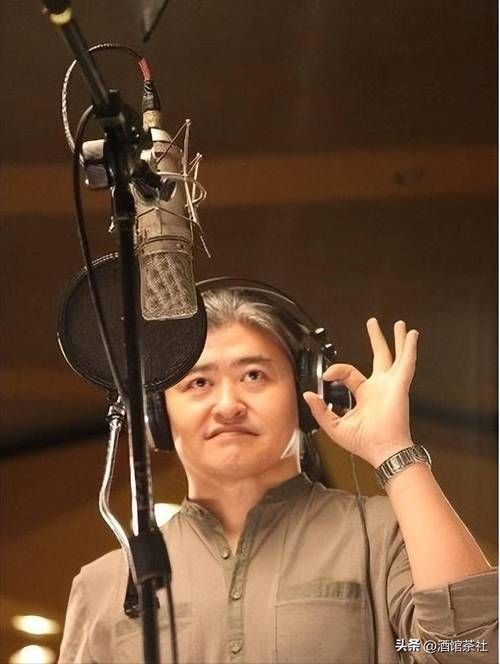

答案或许藏在旋律里:他的歌从来不是“时代的产物”,而是“人性的共鸣”。千万次的问里“千万里我追寻着你”,唱的是每个人对理想的痴狂;从头再来里“心若在梦就在”,说的是跌倒后站起的勇气;即便是近年参与歌手2020时改编的璐,他依然保持着对音乐的“较真”,一句一句打磨和声,让年轻听众突然发现:“原来老歌也可以这么‘潮’?”

二、不靠“扮嫩”讨年轻喜欢,他的“少年感”藏在对音乐的“轴”里

这些年,娱乐圈有很多“逆生长”的艺人:有人靠健身练出20岁的腹肌,有人通过穿搭模仿潮人,而刘欢,似乎从没刻意“讨好”过年轻观众。他发际线退后了,肚子微凸了,公开场合出场时甚至需要家人搀扶——可只要音乐响起,那双眼睛里透出的光,依然像二十年前一样亮。

记得2019年歌手总决赛,他唱谁明浪子心。68岁的他站在升降台上,唱到高音部分时青筋暴起,整个人像被电流击中。有观众心疼他的身体,他却笑着说:“唱歌就得这样,不然对不起那些词。”就是这份“轴”,让年轻人看到了不一样的“老艺术家”:他不是活在荣誉簿里的“活化石”,而是个会因为好旋律“两眼放光”,会因为音准出问题“懊恼一整天”的音乐“偏执狂”。

更难得的是,他从没把自己“端”着。有次采访,被问及“如何看待年轻歌手的改编”,他直言:“改得好要夸,改得不好也得说,不然怎么进步?”转头又补了句:“不过年轻人嘛,有想法就值得鼓励。”这种“认真但不较真”的态度,反而让年轻人觉得亲切——原来“乐坛前辈”也会用“嘛”“啦”这样的语气词,也会在直播时笑着说“这歌我唱得自己都起鸡皮疙瘩”。

就像他自己在一次节目中说的:“青春不是年龄,是心态。只要你还对这个世界好奇,还愿意为热爱的事拼命,就永远年轻。”你看,60岁的刘欢,穿着宽松的T恤,戴着老花镜研究乐谱的样子,和20年前抱着吉他熬夜写歌的少年,本质上没什么不同——只不过那个少年,把对音乐的热爱,熬成了一壶越来越醇的酒。

三、从“导师”到“爷爷辈”,他成了年轻人的“音乐灯塔”

你可能想不到,现在很多00后学唱歌,第一个模仿的“导师”是刘欢。在中国好声音的舞台上,他从不吝啬夸奖,但夸得“实在”:选手唱得好,他会说“你这个气口处理得很聪明,我当年也试过”;唱得不好,他也直说“这个音准有点飘,你试试把喉咙打开一点”。有选手紧张得手心冒汗,他会笑着拍拍后背:“怕什么?我第一次上台话都说不利索。”

这种“接地气”的真诚,让他成了年轻人心里的“刘欢爷爷”。去年有个短视频博主发起“刘欢歌单挑战”,邀请全网网友翻唱他的经典作品,没想到引来上万条视频,从10岁的小朋友到70岁的阿姨都在参与。刘欢刷到后,特意转发了这些视频,配文:“原来我的歌还有这么多‘年轻版本’,谢谢你们让它们活过来了。”

更让人动容的是他的“不藏私”。有次有位素人歌手因为翻唱千万次的问走红,却被人质疑“模仿刘欢”。刘欢却在自己的演唱会上,特意邀请这位歌手上台合唱,说:“好的歌就该被更多人听见,模仿是对它的最高赞美。”那一刻,舞台上的老者与少年,仿佛完成了两代人的音乐接力——而他,就是那个默默递接力棒的人。

写在最后:所谓“青春”,原来是可以跨越时空的共鸣

回到最初的问题:60岁的刘欢,凭什么还在Z世代的歌单里“刷屏”?

或许答案已经藏在那些被循环的旋律里,藏在年轻人对他“轴”性格的喜爱里,藏在他对音乐永不磨灭的热情里。他的“青春”,从来不是某个特定年代的记忆符号,而是用几十年如一日的真诚、执着与热爱,塑造出的一种精神共鸣——它告诉我们:年龄从来不是枷锁,只要你心里有光,眼里有火,就能让热爱永远年轻。

下一次,当弯弯的月亮的吉他声响起时,不妨停下来听一听:那旋律里藏着的,或许不只是刘欢的青春,还有你我的。