第一次听通天塔时,我正坐在深夜的书房里,耳机里的声音刚响起,窗外的风似乎都静了。不是那种一上来就直冲云霄的高音,也不是华丽的转技巧,就像一个老朋友坐在你对面,慢慢推开一扇尘封的门——门后是山川湖海,是人间百态,是藏在岁月褶皱里、我们却从不曾真正读懂的情感。

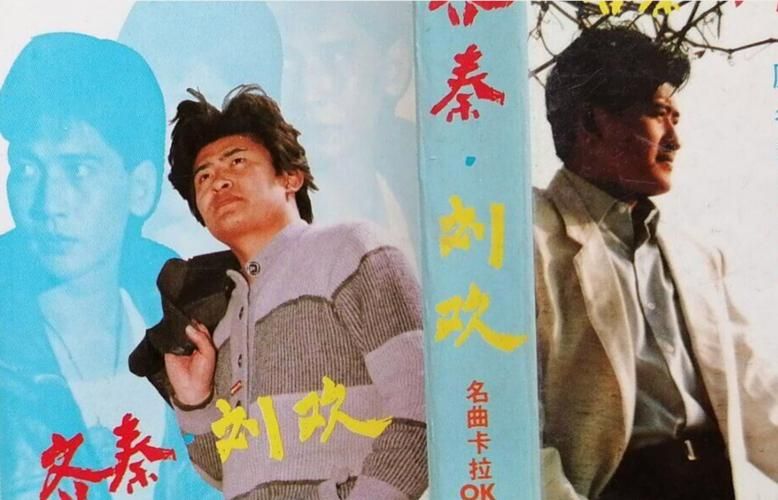

这首歌的演唱者,是刘欢。

一、把“通天塔”唱成“人生塔”:刘欢的“笨”与“真”

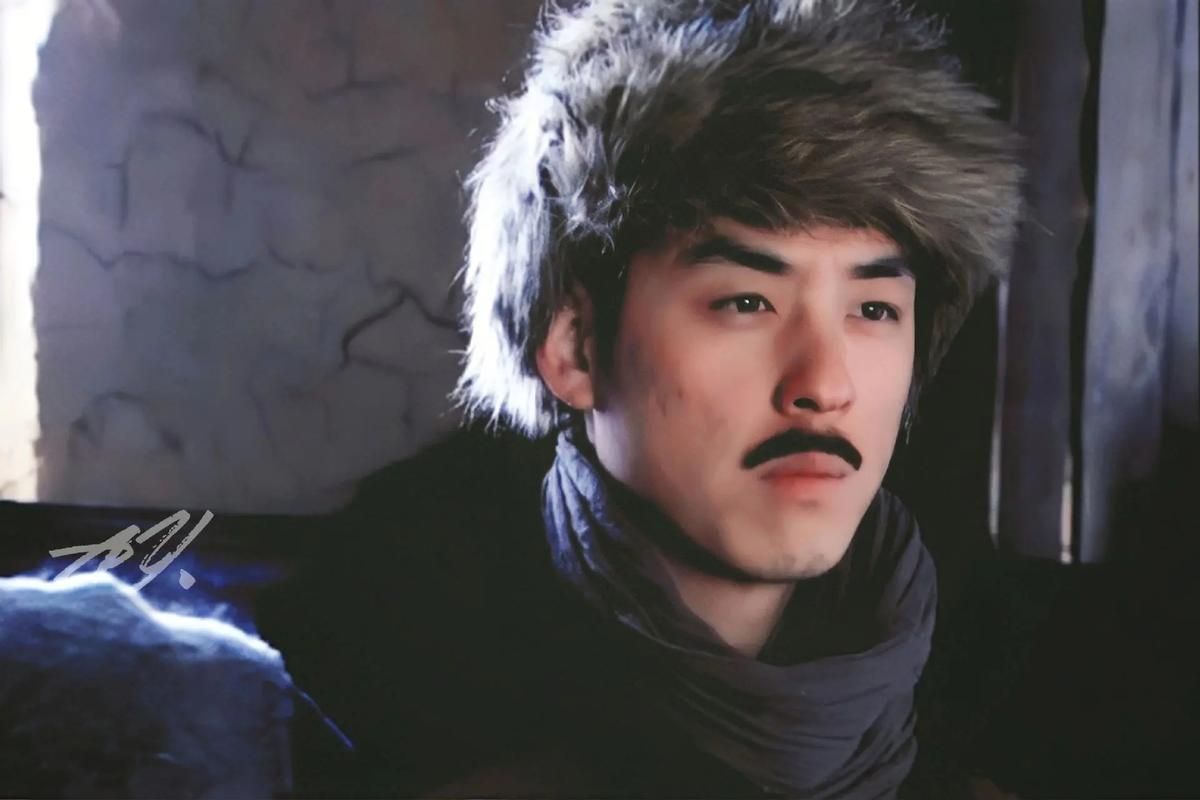

很多人说“刘欢的歌有故事”,其实故事不在歌里,在他唱歌的“笨办法”里。没有花哨的编曲讨好耳朵,没有刻意的高音博眼球,甚至不像现在很多歌手那样靠“转音”炫技。他就像个固执的老匠人,拿着最简单的“旋律刻刀”,一笔一刀,把词里的情绪、曲里的画面,都刻进了听众心里。

通天塔这首歌,名字里带着“宏大”,刘欢却偏要把它唱得“接地气”。副歌部分“我想要逃,却无处可逃”,声音里听不到绝望,反而有种淡淡的无奈——像是人到中年,站在人生的高塔上,回头看看来路,望望前路,突然发现绕了这么久,最想逃的其实是自己拧巴的执念。这种“唱的不是歌,是人生”的劲儿,恰恰是刘欢最厉害的地方。

他总说“唱歌得对得起词”。为了唱好一句歌词,他能琢磨半个月。记得早年录弯弯的月亮,他为了把握“忧伤”和“温暖”的分寸,特意去南方的水乡住了一周,看晨雾里的船,听老船工的吆喝。后来唱通天塔,想必也花了不少时间琢磨:这首歌里的“塔”,到底是巴别塔的神话,还是每个人心里那座“绕不过去的坎”?

二、从好汉歌到通天塔:他唱的是时代,也是人心

很多人对刘欢的印象,还停留在“当年响彻大江南北的好汉歌”。1998年,水浒传播出,他那句“大河向东流啊”一出来,多少守在电视机前的观众跟着吼。那时的他,声音像奔涌的黄河,带着一股不管不顾的生命力,唱的是英雄的豪情,也是普通人对“痛快活一场”的向往。

二十年过去,刘欢的声音变了——从“黄河”变成了“深潭”,少了些锐气,多了些沉潜;但他唱的东西,却更扎心了。好汉歌唱的是“敢闯敢拼”,通天塔里唱的是“如何和解”。他就像一面镜子,照着我们这代人的变化:年轻时总想着“爬到塔顶”,后来发现塔上只有风;开始学着接受“塔底”的烟火,接受自己的“不完美”。

有人说“刘欢的歌是成年人的BGM”,其实不对。他的歌是“清醒剂”——你听通天塔时,可能会突然停下来问问自己:我每天忙着“通天”,到底在追求什么?塔顶的风景,和脚下的路,哪个更重要?这种能让人停下来“反刍”的力量,比任何旋律都珍贵。

三、为什么我们总在“刘欢的歌”里找到自己?

现在的音乐市场太“卷”了。短视频神曲一夜爆火,却像流水线上的商品,听过就忘;选秀歌手靠技巧和包装圈粉,却很少有人能让你“多年后还想听”。但刘欢的歌,就像陈年的酒,放得越久,越有味道。

不是因为他“资深”,而是因为他“真实”。他从不刻意迎合市场,也不伪装“年轻态”。60多岁的人了,依然认真对待每一首歌,像年轻时那样,对着镜子琢磨一个眼神,在录音棚里反复打磨一个呼吸。这种“对音乐较真”的劲儿,本身就让人觉得“安心”——在这个浮躁的时代,还有人愿意“慢下来”,把歌当成“作品”而不是“商品”。

更重要的是,他的歌里藏着“人味儿”。不唱空洞的“大道理”,不唱虚无的“小确幸”,只唱我们每个人都会经历的迷茫、挣扎、释怀。就像通天塔里那句“穿越了人海,才发现你不在”——谁没在某个瞬间,觉得身边的人越走越远?谁没在夜深人静时,想过“如果当初……”?他把这些我们说不出口的心事,唱成了歌,让我们觉得“原来有人懂我”。

写在最后:真正的“通天塔”,是“唱给自己的心”

听完整首通天塔,我突然想起刘欢在一个采访里说:“唱歌不是炫耀技巧,是‘陪’听众走一段路。”这句话,或许就是他音乐最核心的秘密。

我们每个人心里,都有一座“通天塔”——它可能是梦想,是执念,是我们放不下的过去。刘欢的歌,就像塔里的光,不刺眼,却能照亮脚下的路。他告诉我们:别急着“通天”,先学会和自己“和解”;别只盯着塔顶,塔底的每一步,都藏着生活的答案。

下次当你感到迷茫时,不妨戴上耳机,听听刘欢的通天塔。你会发现,原来灵魂的共鸣,从来都不需要复杂的技巧——只需要一颗“懂你”的心。