前几天,圈里朋友发来一张截图,说是刘欢老师的工作群界面——聊天记录停留在一条他发的告别语:“各位,因个人安排调整,后续工作事宜由助理对接。群我先退了,大家各自珍重,江湖再见。”没有多余的寒暄,没有长篇的感慨,甚至没有一个标点符号的刻意,就这么轻描淡写地退了群。底下群友们“欢哥慢走”“保重身体”的留言还没打完,对话框里就已经没了他的头像。

这事儿不大,却在不少从业者心里“咯噔”了一下。毕竟在娱乐圈,谁还没几个工作群呢?明星、经纪人、助理、导演、制片……几十个人的群里,要么是永远刷不完的“收到”“谢谢配合”,要么是小心翼翼的“表情包外交”,生怕哪句话没说对就传了出去。可刘欢这操作,像往一池安静的湖水里扔了颗小石子,没激起浪花,却让人看透了湖底的清澈。

你可能会问:“不就是退个工作群嘛,有什么值得说?” 可仔细想想,娱乐圈最缺的,不就是这种“不黏糊”的清醒吗?

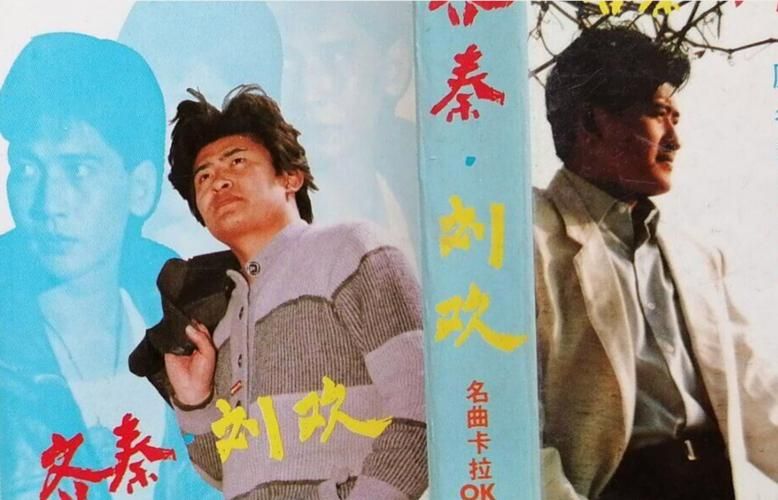

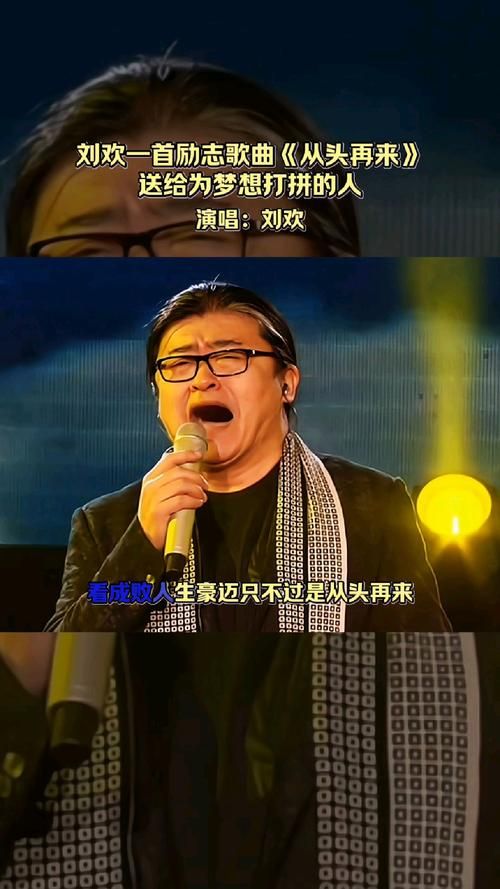

说起来,刘欢在圈里的位置很特别。他不是流量明星,没有千万粉丝的每天追更;也不是话题人物,很少出现在娱乐头条的八卦里。但提起他的名字,没人不服——唱好汉歌时,一句“大河向东流”承包了多少人的KTV记忆;当中国好声音导师时,那句“音乐是第一位的”让多少浮躁的学员低头;就连央视歌手的舞台上,他戴着帽子、微微发福的身影,都是“实力”两个字最生动的注脚。

这样的老牌艺术家,按理说最该“融入职场社交”,毕竟圈子不大,多维系关系没坏处。可他偏不。这几年,关于他“减少曝光”“专注音乐”的消息就没断过。有人说他“过气了”,可看看他每年发的作品,每一首都像熬出来的老汤,有味道、有分量。有人说他“高冷”,可听过他采访的人都知道,他聊起音乐眼睛会发光,聊起新人时总说“年轻人要有耐心,慢慢来”。

其实仔细看那句“各自珍重,江湖再见”,哪是疏远?分明是体面。娱乐圈的“江湖”,太容易让人陷在人情世故里——今天你给我点个赞,明天我得给你转发宣传;群里聊得热火朝天,转头可能就在综艺上“互不认识”。可刘欢偏要把这些虚头巴脑的东西都剥开,留下最本质的:“我负责认真做事,你负责认真接活,咱们之间,靠作品说话,靠缘分维系。”

这让我想起他之前接受采访,被问“怎么看待娱乐圈的浮躁”,他说:“就像熬汤,火急了就糊了,得慢慢炖。现在的年轻人急,因为他们没尝过‘慢’出来的好东西。” 退工作群,何尝不是一种“慢”?把时间从无效的社交里抽出来,写歌、陪家人、做自己真正想做的事,这才是他理解的“重要”。

你看那些真正活得通透的艺人,哪个不是“精简社交”的高手?有人推掉所有代言,只留合作的“缘分牌”;有人关闭社交媒体评论,只留作品和生活的“自留地”;还有人像刘欢这样,干脆让工作回归“工作”——群里有助理对接信息,自己只负责在镜头前开口说话,在案头前落笔创作。他们不是不近人情,而是分得清“什么是必要的客套,什么是必要的专注”。

说到底,刘欢退群的举动,戳中的是娱乐圈很多人的痛点:我们太害怕“掉队”,所以拼命挤进各种群组,生怕错过一个机会;太在意“存在感”,所以不停地说话、刷脸,生怕被人忘了。可真正让你“不掉队”的,从来不是群里的几句寒暄,而是你手里那点实实在在的东西——你的作品,你的专业,你在这个行业里不可替代的价值。

那句“各自珍重”,哪里是告别?分明是一种提醒:江湖很大,不必都在一个群里挤着;路很长,各自走好,比什么都强。

所以啊,下次当你又想点开那个99+的工作群时,不妨想想刘欢——有些热闹,不必挤;有些场合,不必在。把时间和精力,花在能“熬出好汤”的地方,这才是对职业最大的尊重,也是对自己最大的清醒。

你觉得呢?你身边有没有这样“不黏糊”却让你觉得很厉害的人?欢迎评论区聊聊。