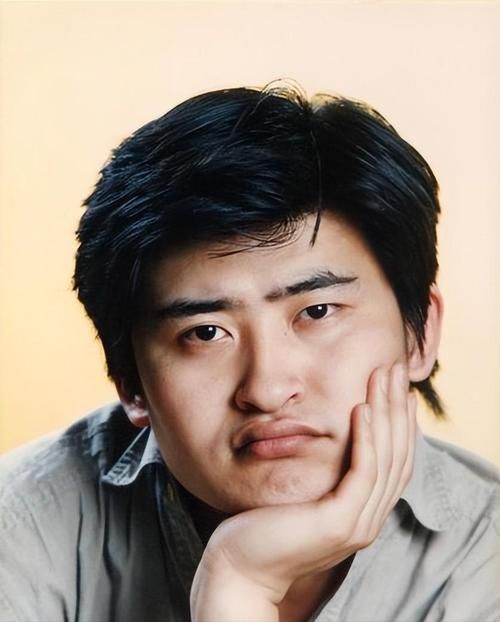

提起刘欢,你最先想到的是什么?是好汉歌里“大河向东流啊”的豪迈,是千万次的问里“千万里我追寻着你”的深情,还是歌手舞台上那个抱着吉他、眼泛泪光的中年男人?有人说他是“中国流行音乐活化石”,有人说他是“被音乐耽误的教授”,但刘欢自己却说:“我早就不是你们想的那种‘常青树’了,我就是一个爱唱歌、也爱犯错的普通人。”

2004年,刘欢在北大研究生毕业典礼上唱了好汉歌,台下的学弟学姐跟着他一起吼“嘿哟嘿哟”,那一刻他突然觉得:“原来音乐真的能穿那么多年。”可很少有人知道,30年前的刘欢,第一次站在舞台上紧张到“舌头打结”。那是1987年北京高校英语演讲比赛,他作为参赛选手要唱一首英文歌伴奏,结果乐队起调高了,他硬着头皮唱,台下掌声雷动。“后来才知道,他们不是觉得唱得好,是觉得这人‘不要脸’,这么高的调也敢唱。”刘欢在采访里笑着说,眼角的皱纹挤成一团,像个偷吃到糖的孩子。

“歌坛常青树”的标签,刘欢戴了三十年,但他总想“摘”下来。“观众总觉得刘欢就该是那样——一开口就石破天惊,永远不累、不老、不出错。”可他记得清清楚楚,2019年歌手排练弯弯的月亮时,因为太疲惫,高音部分没上去,录完一个人躲在化妆间抽烟,“那根烟抽了半截,突然就哭了。不是因为没唱好,是觉得自己对不起那些年跟着我跑歌迷的耳朵。”

这些年,刘欢的生活早就不是只有舞台。他成了“刘老师”,在人大教音乐产业,“我告诉学生,音乐不是‘网红曲’,是‘心曲’。你心里有什么歌,就唱什么歌。”他也成了“刘先生”,会给女儿扎辫子,会陪妻子逛菜市场,会因为体重从280斤减到180斤被朋友调侃“你怎么瘦得像只猴”。“胖的时候有人说‘刘欢发福了更有魅力’,瘦了又有人说‘还是胖着亲切’。”他摊摊手,“我就纳闷了,刘欢就不能是刘欢吗?既可以是好汉歌里的李逵,也可以是菜市场里挑土豆的大叔?”

有人说刘欢“跨界”太多,唱歌、教书、做评委,样样沾却样样不精。他听完反而乐了:“谁规定歌手就只能唱歌?我教书,是想把当年老一辈音乐人教我的传下去;我做评委,是想告诉年轻人‘别被流量绑架,音乐要听十年才有味道’。”就像他当年为北京人在纽约唱千万次的问,没想过会火遍全国,只是觉得“王启明那种漂泊的心,我得唱出来”。

如今58岁的刘欢,很少开大型演唱会了,倒总爱在一些小音乐沙龙里弹吉他。“小时候在天津的小胡同里,我抱着破吉他给邻居唱,那时候没人认识我,但我唱得特别开心。”现在的他,偶尔会在朋友圈发一段弹唱的片段,配文“瞎玩,勿喷”,下面总跟着一堆老朋友评论“刘欢,你还是那个味儿”。

可“那个味儿”到底是什么?是高音如刀的技巧?是深情款款的情歌?还是那个敢“不要脸”起调、敢在舞台哭鼻子、敢对观众说“我累了”的真实?或许,刘欢早就用行动给出了答案——他不是符号,不是标签,他只是一个在音乐里活了一辈子、也和自己较劲了一辈子的普通人。就像他在从头再来里唱的:“心若在,梦就在,天地之间还有真爱。”

所以下次再听到刘欢的歌,别总想着“这是常青树的新作”,不妨想想,那个30年前在演讲比赛上紧张到发抖的年轻人,那个抱着吉他在胡同里唱歌的少年,那个在后台哭鼻子的中年男人——他们都在歌声里,和今天的刘欢,站在一起。而我们该记住的,从来不只是他的高音,更是他一路走来,从未丢过的那个“真实的自己”。