最近网上突然冒出“刘欢贸易”四个字,让不少网友直呼“活久见”——那个唱弯弯的月亮能唤醒一代人记忆、在中国好声音里戴着黑框眼镜娓娓道来的“刘导师”,怎么就和“贸易”扯上关系了?难道舞台上的“音乐教父”,私下还在做进出口生意?

其实要说刘欢和“商业”沾边,早就不是新鲜事。但这次“贸易”的话题,却和他过往的投资、代言完全不同:没见他出席商业峰会,没看过他的公司上市公告,甚至连个公开的宣传都没有,怎么就突然有人说他在做“贸易”?这背后,藏着的可能不是大家想的那种“下海赚钱”,而是这位老音乐人玩了近十年的“公益老本行”。

从“歌手”到“农产品推销员”:刘欢的“贸易”从来不为钱

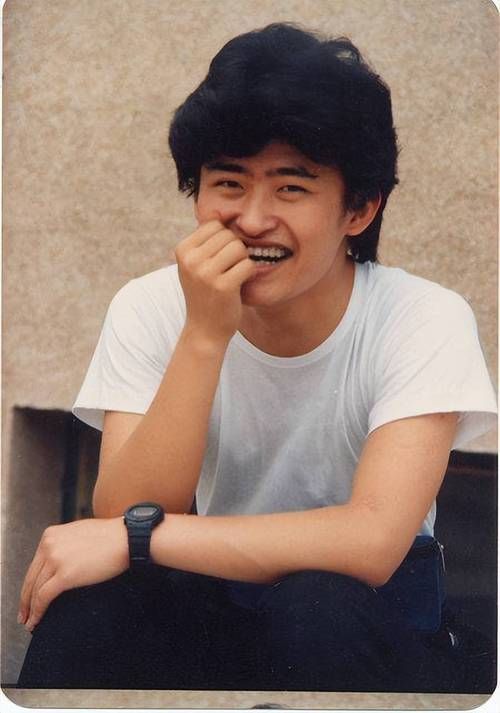

提起刘欢,大家的第一反应永远是“音乐大师”:86版西游记主题曲敢问路在何方让他家喻户晓,好汉歌让他火遍大江南北,春晚舞台上他是“压轴常客”,国际音乐界他更是中国音乐的“活招牌”。但很少有人知道,这些年他花在公益上的时间,可能比做音乐还多。

时间拉回到2010年,刘欢担任“贫困地区儿童营养改善项目”的形象大使。当时他跑去云南的大山里,看见当地的农户守着满山的优质核桃却卖不出去——果子品质好,但没品牌、没渠道,商贩压价压得厉害,农户一年到头辛苦下来,连孩子的学费都挣不出来。那天晚上,刘欢在农户家的板凳上坐了很久:“我们光捐钱捐物,不如帮他们把东西卖出去,让他们自己能挣钱,这才长远。”

就这么着,刘欢第一次当起了“农产品推销员”。他没走传统明星带货的套路——直播喊话、拍广告,而是把自己的人脉“铆”在了实处:联系做食品加工的朋友,教农户把核桃加工成更易保存的核桃乳、核桃油;牵线大型商超,让贫困地区的农产品直接进超市货架;甚至跑到高校、企业搞“公益订货会”,用“刘欢推荐”的背书,让大家愿意为这些“带着泥土味”的产品多付一点钱。

慢慢地,云南的核桃、甘肃的小杂粮、四川的腊肉……这些藏在深山里的宝贝,真的通过刘欢的“牵线搭桥”走出了大山。有农户给他打电话:“刘老师,我家今年核桃卖了三千多斤,比去年翻了一番,闺女的学费不愁了!”电话那头的刘欢,比拿格莱美奖还开心。

这种“帮人卖货”的模式,不就是最朴素的“贸易”吗?只不过刘欢做的“贸易”,从来不算计利润——他不要佣金,不占股份,甚至还得自己搭时间搭精力。对他来说,这不是“做生意”,而是“用音乐人的影响力,给公益架起一座桥”。

“文化贸易”才是他的终极目标:让中国音乐跟着产品“走出去”

后来刘欢的“贸易”版图越做越大,却始终没离开“文化”二字。2015年,他担任“中法文化之春”推广大使,带着一批中国民乐大师去法国演出。演出结束后,有法国观众对他说:“你们的古筝太美了,但原声带在国内都买不到,太可惜了。”

一句话点醒了刘欢。他发现,很多优秀的中国文化产品——音乐、手工艺品、地方特产——就像那些深山里的核桃一样,要么“酒香也怕巷子深”,要么缺乏国际化的标准,走不出去。于是他又琢磨起了“文化贸易”:不仅要让农产品走出去,更要让中国文化跟着产品“漂洋过海”。

他成立了一个小小的“文化推广工作室”,专门做两件事:一是帮有中国特色的艺术家对接海外市场,比如让陕西的皮影戏团去欧洲巡演,帮剪纸艺人参加国际手工艺品博览会;二是把中国的传统音乐元素和国际流行音乐结合,做出既有中国味儿又能被外国人接受的作品。比如他和法国电子音乐人合作了一首茉莉花,用现代编曲重新演绎老北京小调,在国外音乐平台上线后,播放量破了百万,不少外国听众留言:“原来中国的音乐这么有魅力!”

这种“文化贸易”,对刘欢来说意义远超商业价值。他说:“以前外国人提到中国音乐,可能只知道茉莉花和二泉映月。如果我们能把更多好音乐、好故事通过贸易的方式带出去,他们才会真正了解中国是什么样子。”

为什么“刘欢贸易”能火?因为他的“生意”里装着人情味

这些年明星跨界做生意的不少,但像刘欢这样“不务正业”做“贸易”的,还真没几个。有人问他:“刘老师,您又不缺钱,何必费这个劲儿?”他总笑着说:“钱这东西,够用就行。但有些事儿,你不做,就没人做了。”

其实“刘欢贸易”能悄悄“出圈”,不是因为他名气大,而是因为他的“贸易”里,装着最真实的人情味。他会记得每个合作农户的名字,知道他们家种的核桃哪块地最甜;他会为了一件手工艺品的配色和设计师争论到深夜,就为了让外国人一眼看出这是“中国红”;他会亲自回复海外乐迷的邮件,告诉他们“这首歌里藏着我小时候在北京胡同里的记忆”。

这种“较真”,让他的“贸易”有了温度。有消费者说:“买刘欢推荐的农产品,不是因为它便宜,是因为知道他替我们把关过品质。”有外国乐迷说:“听刘欢的音乐,买中国的东西,感觉能触摸到这个国家的脉搏。”

或许这就是“刘欢贸易”最特别的地方:它不是冰冷的商业交易,而是用真心换真心的过程。在这个大家都追求“快钱”的时代,刘欢用近十年的坚持证明:好的“贸易”,从来不是算计出来的,而是用心做出来的。

现在再回过头看“刘欢贸易”这四个字,你会发现它根本不是什么商业噱头。这更像是一个老音乐人,用自己的方式践行“音乐无界,公益无界”——舞台上的他,用歌声连接你我;舞台下的他,用“贸易”连接大山与世界。

突然想问大家:如果这样的“贸易”能多一点,是不是那些藏在深山里的宝贝,就能被更多人看见?那些不被世界听到的中国声音,就能响彻更远的地方呢?