提起华语乐坛的“黄金搭档”,你可能会想到罗大佑与李宗盛的传奇组合,想到林夕与王菲的词曲碰撞。但有一对名字,或许不如他们商业捆绑紧密,却像陈年老酒般越品越有滋味——一个是被称作“乐坛教母”的谷建芬,一个是被称作“国民歌王”的刘欢。他们之间,究竟藏着怎样的故事?能让30年前的歌声穿越时光,至今还在KTV被无数人嘶吼,让00后听到思念的前奏也会忍不住跟着哼唱?

从“伯乐与千里马”到“音乐里的父女”:比作品更动人的,是彼此的“托举”

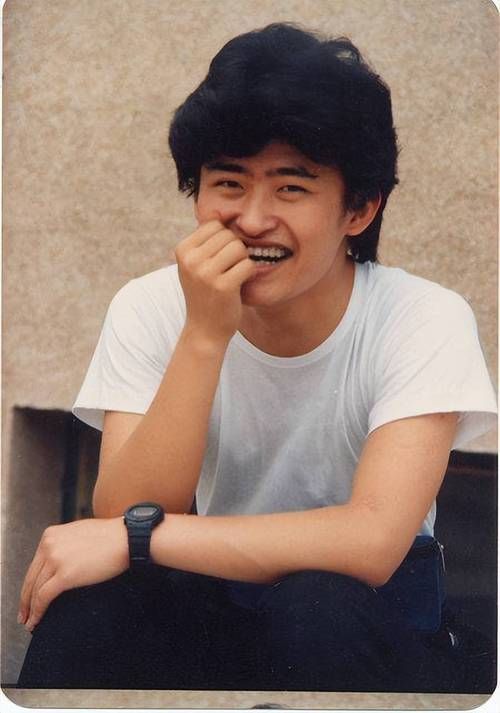

1986年,24岁的刘欢还是中央音乐学院的青年教师,在一场歌唱比赛中,他用一把破旧的吉他弹唱了一首弯弯的月亮,曲调里带着股子与时代格格不入的“忧郁”。台下担任评委的谷建芬,听着听着就红了眼眶——这个年轻人的声音里,既有古典美声的醇厚,又有流行音乐的叙事感,像极了年轻时的她自己,却又带着一种更磅礴的生命力。

“这孩子,我要了。”谷建芬当即拍板,让刘欢加入自己的“谷建芬声乐培训中心”。要知道,当时谷建芬的门下早已星光熠熠:刘欢、那英、毛阿敏、韦唯……每一个都是后来华语乐坛的“定海神针”。但对刘欢,谷建芬始终多了一份“偏爱”——她不仅免了他的学费,还把他接到家里,像教亲儿子一样教他写歌、编曲,甚至改他的咬字。

“他录少年壮志不言愁时,一句‘热血写春秋’唱了27遍,”谷建芬曾在一个采访里笑着说,“这孩子倔,我也倔,我偏要让他唱出‘少年’的意气风发,又不是‘壮年’的沧桑。后来他嗓子都哑了,突然一抬头,眼里有光,那一遍,我直接说‘成了’。”

而刘欢对谷建芬的“敬畏”与“感恩”,同样藏在细节里。成名后,他不管走到哪个舞台,介绍自己时总说:“我是谷建芬老师的学生。”有次演唱会,他特意把80多岁的谷建芬请上台,当着上万人的面跪下鞠躬:“没有谷老师,就没有今天的我。”台下观众起立鼓掌,那一刻,没有“天王”“教母”的光环,只有音乐人之间最纯粹的“相惜”。

他们的歌,为什么能“扛住时间”?:唱的从来不是“技巧”,是“人味儿”

提到谷建芬和刘欢的经典作品,你能数出一长串:思念绿叶对根的情意好汉歌千万次的问……但你发现没?这些歌里,没有华丽的炫技,没有故弄玄虚的“高级感”,却能让你第一次听就记住,10年后听还会感动。

绿叶对根的情意里,刘欢的声音像是从心底里长出来的,不是“唱”,是“倾诉”;好汉歌里,他故意用“破音”的唱法喊出“大河向东流”,反而让江湖豪情扑面而来;就连动画片西游记的一个师傅三个徒弟,都能用简单的旋律,唱出师徒四人的鲜活。

为什么?因为他们从不在歌里“炫技”,只讲“人话”。谷建芬写歌,总说“要接地气,要让大妈听得懂,让大妈听了想哭”。她写今天是你的生日,没有华丽的辞藻,就一句“今天是你的生日,我的中国”,却能唱出所有中国人的心声;她写思念,用“你从哪里来?我的朋友,好像一只蝴蝶飞进我的窗口”这样的白描,却让游子的孤独瞬间有了画面。

而刘欢,总能用声音精准戳中人心。唱千万次的问时,他的声音里带着撕裂感,像是叶問在命运面前的挣扎;唱好汉歌时,他又变成仗义疏财的梁山好汉,每个字都透着一股“痛快”。他总说:“唱歌不是为了炫嗓子,是为了把歌里的故事讲给听的人。”

这样的音乐,自然能“扛住时间”。当现在满屏的“电音”“说唱”让人耳朵疲劳时,我们突然发现,那些年谷建芬和刘欢的歌,就像旧棉袄一样,贴身、保暖,能在冬夜里给你最踏实的温暖。

30年过去,他们还在“折腾”:70岁的刘欢开演唱会,90岁的谷建芬还在写歌

时间是最好的过滤器,能淘掉所有虚张声势的“流量”,留下真正热爱音乐的人。如今的刘欢,年近六旬,依然每年开演唱会,连唱20场嗓子都不带哑的;他“封神”的好汉歌,30年后被歌手节目重新演绎,依然能让00后跟着合唱。他说:“我唱歌不为别的,就为让现在的年轻人知道,咱们中国流行音乐,曾经有这么好的作品。”

而90岁的谷建芬,依然没放下她的“笔”。2023年,她在社交媒体上晒出自己新写的小调,配文写着:“又写了首新歌,不知道小朋友们喜不喜欢。”从年轻的朋友来相会到我和我的祖国,从教刘欢唱歌到现在给孩子们写儿歌,她的一生,都在为一件事努力——让中国的音乐,有自己的“魂”。

这对师徒,就像两棵扎根很深的大树,30年来相互扶持,一起抵御了娱乐圈的风雨,也一起见证了华语乐坛的起起落落。他们或许没有一起上过多少综艺,没有发过联名专辑,但他们的音乐,早已刻进了中国人的骨子里——是过年时放的今天是你的生日,是KTV必点的好汉歌,是离别时想起的思念。

最后一个问题:我们怀念的,究竟是他们的歌,还是那个“用音乐讲真话”的时代?

有人说,现在的华语乐坛,缺的不是好嗓子,是好作品;缺的不是流量明星,是像谷建芬、刘欢这样“较真”的音乐人。他们从不迎合市场,只忠于自己的内心;从不为了钱写歌,只为了唱出普通人的喜怒哀乐。

或许,我们怀念的,不仅仅是那些旋律,更是那个“写歌的人敢说真话,唱歌的人敢唱真情”的时代。当刘欢的弯弯的月亮再次响起,当谷建芬的绿叶对根的情意又回荡在耳畔,我们突然明白:有些东西,永远不会过时——就像真正的热爱,就像对音乐的敬畏,就像两代音乐人之间,那份比黄金还珍贵的“相惜”。

而这份“相惜”,或许就是华语乐坛,留给我们的,最珍贵的礼物。