北京的秋天午后的阳光,总带着点懒洋洋的金边儿。在朝阳区一家连锁超市的生鲜区,一个穿着灰色连帽衫、头发略显花白的男人正蹲在冷藏柜前,手指划过一排排酸奶包装——不是聚光灯下的高领毛衣,不是演唱会后缀满尖叫声的舞台,就是个再寻常不过的超市下午,而他叫刘欢。

有人举着手机偷偷拍下这一幕:他戴着一副黑框眼镜,额前几缕头发垂下来,嘴角微抿,像在认真挑选给家人准备的晚餐。推车里放着两袋五常大米、一盒时令菠菜,还有一盒标着“儿童成长酸奶”的牛奶——后来有知情人说,那是他给女儿刘一丝(小名“丝丝”)挑的。

“欢欢没来吗?”旁边阿姨随口问了一句。他抬头笑了笑,眼角的皱纹挤出一圈温和:“丝丝今天上英语课,我替她‘买欢欢’。”原来,这里的“欢欢”,是家里人对酸奶的爱称。超市里的导购员后来聊起:“刘老师特和蔼,挑酸奶还看配料表,说‘给孩子的东西得少点糖’,结账时还主动帮我把掉在地上的塑料袋捡起来,一点明星架子都没有。”

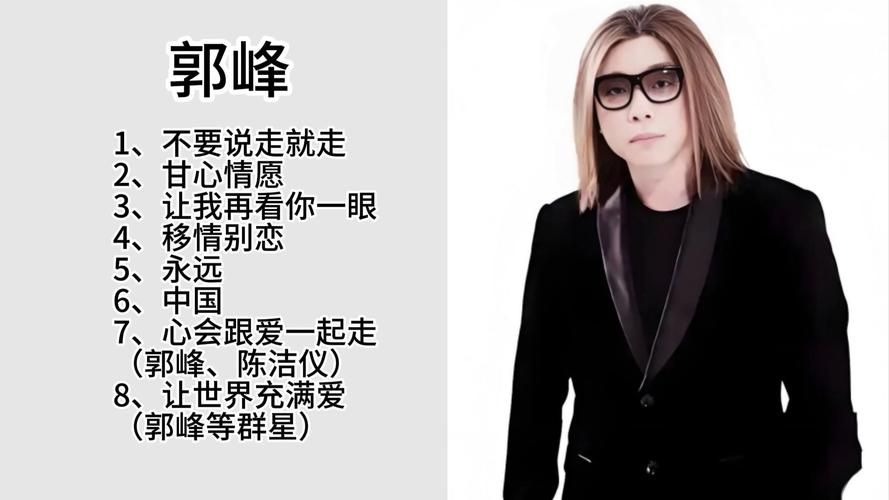

这话听着熟悉,却又总让人觉得新鲜。毕竟,太多人熟悉的是舞台上那个唱好汉歌时“大河向东流”的豪迈,是好声音里转着椅子说“我手都拍肿了”的热血,是戴着帽子唱从头再来时眼里的坚韧——可谁又能想到,这位拿遍国内外音乐大奖的歌王,会为了给女儿挑酸奶,在超市生鲜区蹲十分钟,会跟导购员聊“哪个牌子的酸奶更适合孩子”,会因为路人一句“刘老师,您年轻时唱的千万次的问我听了二十年”,红了脸摆摆手:“快别这么叫,我就是个唱歌的。”

早年间有媒体采访刘欢,他说:“我最怕别人说我是‘歌坛神话’,神话是假的,人是活的。我就是一个爱吃炸酱面、爱跟女儿抢电视、逛超市会看促销单子的普通爸爸。”他从不避讳自己的“不完美”:年轻时酗酒伤了身体,如今得靠药物控制血糖;为了多陪女儿,推掉了无数商演,有次有演出合约开到八位数,他问主办方:“能改到周一吗?我要送女儿上学。”对方不解:“您缺这点钱吗?”他笑着说:“钱不钱的另说,但陪女儿上学,钱买不来。”

这种“反差感”,恰恰戳中了最真实的情感需求。我们总以为明星活在云端,吃喝用度皆是人间顶配,可刘欢偏要告诉我们:顶配的不是物质,是柴米油盐里的温度。他在超市里推的那辆购物车,装的哪止是酸奶和菠菜,分明是一个父亲对女儿的小心翼翼,一个男人对家庭的默默担当,是一个人到中年对“普通生活”的热爱——这种热爱,不比他唱弯弯的月亮时动人分毫?

有次在综艺里,刘欢聊起自己的父亲:“我爸以前是工人,不管多累,回家总要先摸摸我的头。现在我当了爸爸,才懂那种‘想把全世界最好的都给你,却又怕给你太多’的纠结。”镜头扫过他的手,那双手曾在钢琴上弹出丹霞日出,能在麦克风前掀起千万人的共鸣,此刻却微微泛着沧桑——那是岁月给的,也是生活给的。

有人说:“刘欢的‘接地气’,是对明星身份的和解。”其实哪是什么和解,分明是从未骄傲过。在他眼里,唱歌是他的工作,教书育人是他的热爱,而家庭是他的根——就像他在超市里买的那袋五常大米,蒸出来的饭喷喷香,不靠包装,靠的是实打实的“料”;就像他从未刻意塑造过“完美人设”,却让每个人都能在他身上,看到自己生活的影子:会为家人的小事操心,会在普通的日常里藏点小确幸,会在面对世界时,带着一份温软的坦诚。

如今,那张超市购物的照片在网上传开,有人说:“原来歌王也逛超市。”可评论里更多人留言:“真好,像我们邻居家的叔叔。”“看到他挑酸奶的样子,突然觉得生活特别踏实。”是啊,我们追逐光芒,不就是因为光芒照过的样子,和我们的生活很像吗?都在为一日三餐奔波,都在为爱的人费心,都在烟火气里,偷偷攒着力气往前走。

刘欢拎着购物袋走出超市时,夕阳正把影子拉得好长。他低头看了一眼手里那盒“欢欢酸奶”,嘴角扬起一抹笑——那笑里,没有聚光灯的闪耀,没有粉丝的尖叫,只有最简单的东西:给女儿的爱,和属于普通人的,热气腾腾的生活。

这样的刘欢,谁能不爱呢?毕竟,谁心里没有一个“想活成他那样”的梦啊——不是梦着功成名就,而是梦着在柴米油盐里,也能活出自己的“欢欢”。