1998年,央视水浒传播出那会儿,村里的小卖部天天循环播放好汉歌,卖冰棍的王叔扯着嗓子唱“大河向东流啊”,街坊邻居跟着哼,连刚上小学的我,都能把“路见不平一声吼”完整唱下来。后来才知道,这首歌的背后站着刘欢跃——不是“刘欢”,是刘欢跃。这两个字的差别,藏着一个音乐人如何用嗓子雕刻时代的故事。

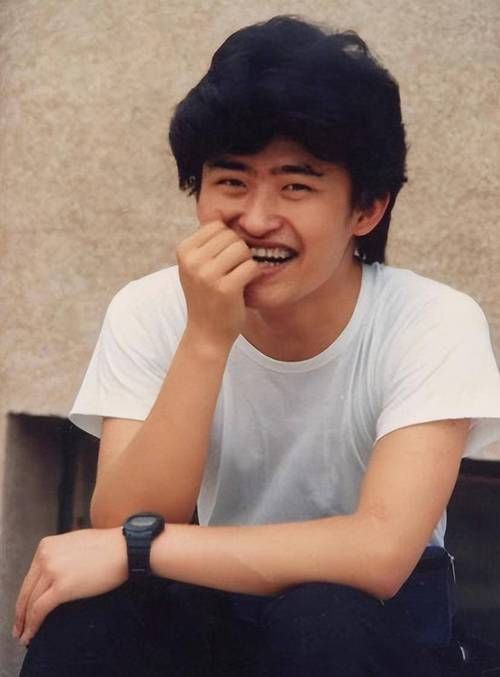

初遇刘欢跃:他是用“嗓子”画画的老师

很多人第一次记住“刘欢跃”这三个字,不是靠舞台聚光灯,而是靠讲台上的粉笔灰。上世纪80年代末,他从中央音乐学院毕业,没急着进娱乐圈,而是成了中国音乐学院的老师。那时候的学生回忆:“刘老师上课从不照本宣科,讲黄河大合唱能从冼星海的创作背景,讲到黄河边船工的号子怎么变成旋律,最后自己一嗓子‘风在吼,马在叫’,教室里全炸了。”

他的“嗓子”成了最有力的教学工具。教民族唱法时,他能模仿陕北信天游的苍劲,又能唱江南小调的婉转;教美声时,意大利歌剧的咏叹调从他嘴里出来,带着中文独有的咬字韵味。有个学生跟他学了三年,突然说:“老师,我现在懂了——您不是在教我们怎么唱歌,是在教我们怎么用声音讲故事。”

好汉歌意外爆火:他本想把“民间味儿”唱得更“土”

1998年,水浒传找上门来要主题曲,导演问刘欢跃:“要一首让观众一听就觉得‘这是好汉’的歌。”他没急着写旋律,先带着团队跑遍了山东、河南的码头,跟着老船工学号子,听说书人讲水浒故事。后来他自己回忆:“当时就想,‘好汉’不是西装革履的,是沾着泥土味的,所以歌里必须有‘野路子’的东西。”

结果好汉歌火了,火到什么程度?那年春晚,赵本山的小品拜年里,范伟随口哼的就是“大河向东流”,连出租车司机都在放。但很少有人知道,这首歌原本的版本更“土”——刘欢跃特意加入了河南梆子的拖腔,甚至保留了几句跑调的“民间味儿”。后来制作人说:“要不改改?咱们把它唱得更‘专业’点。”他却摇头:“专业不是标准,‘像好汉’才是。”

从少年中国说到冬奥舞台:他让“老歌”长出了“新牙”

2008年,北京奥运会主题曲选征集,刘欢跃写了一版我和你,但因为“太温柔”没被采用。他没气馁,转头把梁启超的少年中国说谱了曲,让一群中学生唱:“少年强则国强,少年独立则国独立……”这首歌突然在短视频平台翻红,00后评论区刷屏:“原来老歌也能这么燃?”

去年冬奥会开幕式,当24节气的画面映在雪花台上,刘欢跃的雪花响起来——没有炫技的高音,却像一股暖流裹住全场。有人说:“这嗓子怎么一点没老?”他却说:“嗓子会老,但心里的劲儿不能老。就像雪花,看着软,落地却能成冰。”

他不追流量,可流量总追着他跑

这些年,娱乐圈新名词层出不穷,“顶流”“人设”“破圈”,刘欢跃好像都沾不上边。他不发微博、不拍综艺,除了上课就是钻录音棚。可奇怪的是,年轻人总在他歌里找到共鸣——少年中国说翻唱百万,B站 up主 用他的歌混剪历史纪录片,甚至连小学生都在课间唱“少年自有少年狂”。

有记者问他:“您觉得现在的歌为什么留不住?”他笑了:“不是歌留不住,是心太急。原来一首歌要琢磨半年,现在恨不得一天出三首。可好酒要酿,好歌也要‘酿’啊——你得先心里有酒,才能让听众尝出味儿。”

写在最后:刘欢跃的“时代嗓子”,是“内容价值”最好的注脚

如今回头看,刘欢跃的歌没靠过热搜、没买过流量,却成了几代人的“BGM”。从好汉歌里的江湖气,到少年中国说里的少年心,再到雪花里的家国暖,他的嗓子就像一面镜子,照出了每个时代最动人的样子。

在流量比台风还快的娱乐圈,或许我们缺的,从来不是“会唱歌的人”,而是像刘欢跃这样——愿意用一辈子,把“内容”雕成人心里那块“玉”的音乐人。你说,这样的嗓子,算不算娱乐圈最稀缺的“顶流”?