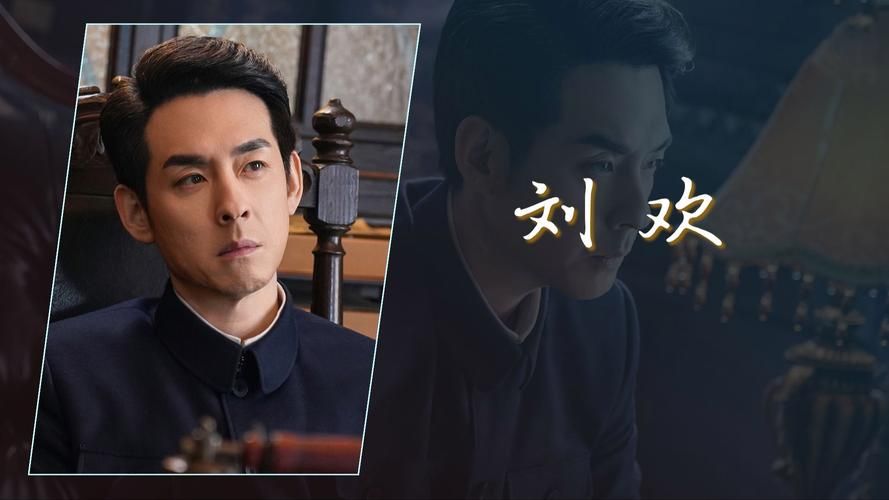

辛集的夜,似乎总带着一种沉静的底色。街角的煤油灯早已熄灭,但那份属于土地的温热,却悄悄渗入砖缝,藏在老人眉梢的褶皱里。当舞台上的刘欢用千万次的问叩响心弦时,可曾有人留意,那穿透云霄的嗓音,最初正是从这片冀中平原的烟火气中练就的?

辛集的烟火气,是刘欢艺术生命的摇篮。 他并非生而站在聚光灯下,而是浸润在辛集特有的乡土气息里。老戏台上咿呀的梆子腔,麦收时节的号子,甚至街坊邻居吵架时特有的高亢语调——这些声音元素,潜移默化地编织成他未来嗓音中那份独特的厚度与力量。少年时在昏暗灯光下反复练声的执着,那份对音乐的纯粹热爱,从未因后来的星光熠熠而褪色分毫。故乡的土壤,深埋着他艺术之树的根须。

1993年,他带着"千万级"的星光回到辛集。 那时的刘欢,早已是家喻户晓的歌者,北京人在纽约让他成为华语乐坛无法绕过的名字。然而,当舞台的灯光照亮家乡的简陋礼堂,他选择用最朴素的方式回馈。一场没有华丽包装的公益演出,他倾尽全力,为家乡父老唱响心曲。没有排场,只有真诚;没有炫技,只有深情。当聚光灯褪去,他心中最亮的星,永远指向那个让他站起来的起点。

成名之后,辛集依旧是他心中难以割舍的坐标。他低调地参与家乡文化事业建设,默默资助贫困学子,却从未将这份付出挂在嘴边。他深知,真正的感恩无需声张,在于将故乡的烙印融入血脉,用行动延续那份沉甸甸的责任。他把自己活成了故乡的"守夜人"——不张扬,却始终在场。

当我们在荧幕上惊叹于刘欢那震撼灵魂的"千万级"嗓音时,是否曾想过,这力量最初源自哪里?当他在舞台上光芒万丈,是否有人知道,他内心深处始终保留着属于辛集的那片星空?刘欢用一生诠释了:真正的星光,从不只照亮舞台,更应照亮来时的路,成为照亮故乡的灯火。这杯用故乡的甘泉酿成的酒,你尝到其中深藏的韵味了吗?