提起刘欢,乐坛人想到的是“殿堂级歌者”,是好汉歌里一声“大河向东流”,是弯弯的月亮里揉碎在琴键里的思念。可近两年的综艺访谈里,这位从不轻易夸人的“刘老师”,却总会在谈到音乐传承时,突然提起一个陌生的名字:“卢璐这孩子,比我当年强。”“现在能静下心打磨作品的人,太少了,卢璐算一个。”

名字很普通——“卢璐”,像我们身边任何一个努力打拼的年轻人。但刘欢为何对她如此上心?这个被大前辈反复点名的人,究竟藏着怎样的故事?

从“琴童”到“刘欢的学生”:她走了比常人更远的“弯路”

卢璐的音乐路,不是那种“一鸣惊人”的爽文剧本。5岁学琴,14岁拿全国青少年钢琴比赛冠军,18岁以专业第一考入中央音乐学院作曲系,履历光鲜得像被镀了金。但毕业后,她没急着签约公司,没抢着上综艺,反而一头扎进北京郊区的老房子,租了间月租3000块、冬天没暖气的琴房,一写就是三年。

“那时候身边人都说我‘傻’,”卢璐在一次音乐分享会上回忆,“同学都接商演写口水歌,我憋着劲儿想写自己的东西,可写出来的东西不是太‘学院派’,就是太‘小众’,投了十几家公司,都说‘市场不接受’。”

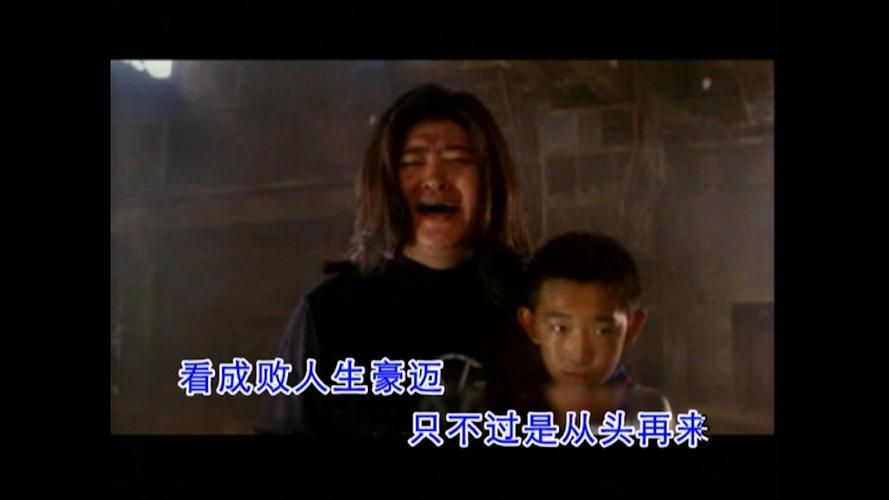

转机出现在2018年。刘欢担任中国好歌曲导师时,后台收到一份Demo:没有华丽编曲,只有一把钢琴和一把弦乐,旋律像初春的溪流,清冽却坚韧。作曲栏写着“卢璐”。刘欢反复听了三遍,当即联系导演:“这个人,我要见。”

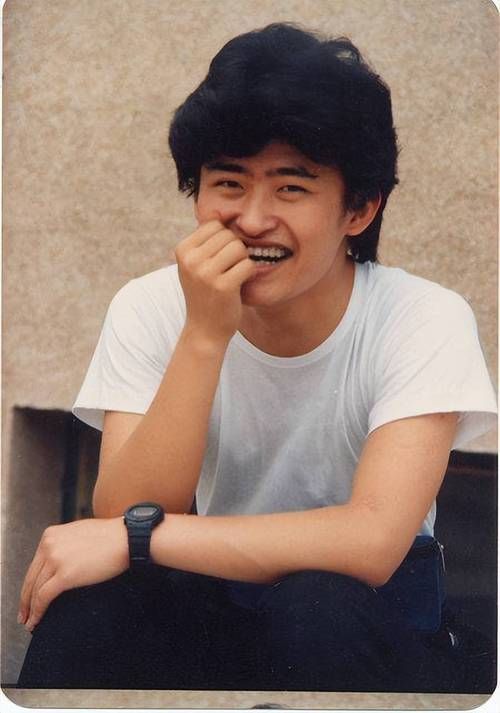

见面那天,卢璐抱着旧吉他,紧张得手指发抖。刘欢没谈音乐,反倒问她:“你最近有去听音乐会吗?上次小泽征尔来北京,你去了吗?”卢璐愣住了——她以为老师会问“你的灵感从哪来”,结果却聊起了音乐本身的“敬畏”。那天他们聊了四个小时,从德彪西的月光到肖邦的革命练习曲,从古典和声到流行编曲的边界。最后刘欢拍拍她的肩:“音乐不是比赛,是你自己的心跳。别急,慢慢来。”

刘欢口中的“较真”:她把“打磨”刻进了骨子里

刘欢总说“卢璐比我较真”,这“较真”藏在无数个细节里。

为写一首关于城市夜色的曲子,她在北京胡同里蹲了半个月:凌晨两点的烧烤摊老板翻烤肉的声音,收摊老人推着铁皮车的吱呀声,情侣吵架时飘来的半句情话……这些“不体面”的噪音,被她拆解成节奏,揉进了钢琴旋律里。后来这首夜班巴士火了,有人说“它唱出了每个漂泊者的孤独”,但没人知道,为了录好钢琴里那个“铁皮车滚过的音效”,她顶着寒风在胡同里录音到天亮,冻到手指僵硬。

还有一次,她给刘欢的专辑写和声。原版和声用四个声部,她觉得“太满”,硬是改成六个声部,每个声部都反复录制了十几遍。混音师都烦了:“卢璐,效果已经很好了。”她却坚持:“刘欢老师的声音像教堂的穹顶,得让和声像羽毛,轻轻托着它,不能盖。”

刘欢知道这些事后,在一次采访里笑着说:“现在年轻人写歌,恨不得三天出单曲,她倒好,一首歌磨半年。但就是这股‘轴’,让她的音乐有筋骨,不是飘在空里的泡泡。”

流量时代的“逆行者”:刘欢为何要力挺她?

这几年娱乐圈太吵:综艺咖跨界唱歌,网红靠神曲火遍全网,流量明星的“数字专辑”销量注水……卢璐的存在,像个“异类”——她不上综艺,不炒作,连微博都只发作品片段,粉丝粉丝不过万,却被刘欢、林忆莲、谭盾这些大前辈集体“盖章认证”。

“有人问我,为什么捧一个没流量的年轻人?”刘欢在一次论坛上反问,“现在我们缺的是会唱歌的人吗?不,缺的是‘知道为什么唱歌’的人。卢璐的作品里有东西:有她对生活的观察,对音乐的敬畏,还有年轻人少有的‘慢’。在这个‘快’到失控的时代,这种‘慢’,最珍贵。”

这话没错。卢璐的歌没有廉价的煽情,却能让听的人鼻子发酸:写给在外打工父母的乡音里,用童谣般的旋律串起父母的白发和自己的梦;写给抑郁症朋友的向日葵的独白,没有说教,只有一句“你晒晒太阳,我晒晒你”;最近推出的二十四节气·雨水,用琵琶模仿雨滴打在瓦片上的声音,温柔得像妈妈的手心。

写在最后:真正的传承,是让年轻人“做自己”

刘欢和卢璐的关系,从来不是“老师带学生”的功利绑定。刘欢从不给她“资源”,却总在她迷茫时发消息:“别管市场要什么,问问你要什么。”卢璐也不靠刘欢的名声,只是默默地写歌,演出,像一颗埋在土里的种子,慢慢发芽。

或许这就是最好的“传承”:不是前辈把路铺好,让年轻人踩着脚印走;而是告诉他们“路要自己走,哪怕是弯路,也能走出风景”。

所以回到开头的问题:刘欢为何总提卢璐?或许是因为在这个浮躁的时代,卢璐让他看到了音乐本该有的样子——真诚,坚守,像一坛陈年的酒,时间越久,越有滋味。

而卢璐的故事,也给了所有追梦人的答案:别急着被看见,先学会沉淀。因为那些被时间打磨过的作品,终会在某个时刻,像刘欢的歌声一样,穿过喧嚣,直抵人心。