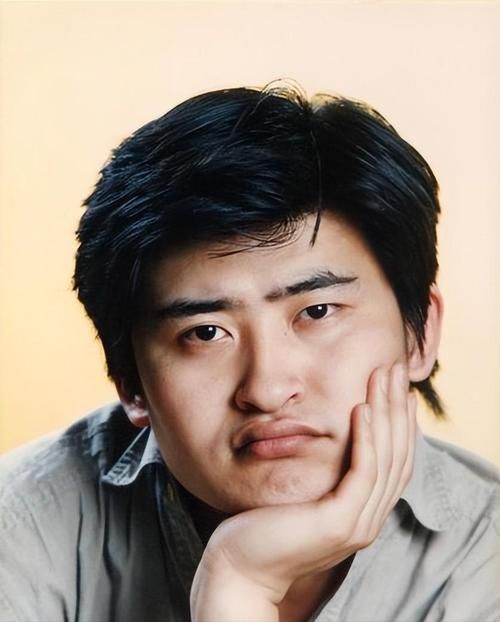

提到刘欢,你会先想到什么?是好汉歌里“大河向东流”的豪迈,还是弯弯的月亮里温润如玉的嗓音?抑或是歌手舞台上那个鬓角染霜、却依然稳如泰山的“乐坛教父”?

但在热搜频出的娱乐圈,刘欢似乎总是“慢半拍”——他不常刷存在感,不炒CP,不玩流量套路,甚至很多年没上过热门综艺。可奇怪的是,每当他的名字突然出现,总能炸出一堆“老粉”:“啊,刘欢!当年听他的磁带听得耳朵都起茧子!”更意外的是,B站、抖音上多了不少00后UP主翻唱他的老歌,评论区里“爷爷辈的神仙嗓音”“被种草了,去听全专”的留言比比皆是。

这到底是为什么?一个“出道即巅峰”、活跃在八九十年代的音乐人,凭什么能让今天的年轻人自发“考古”?或许答案,就藏在他的“词条”里——那些被贴在名字后面的标签,藏着娱乐圈最稀缺的“过时”密码。

“乐坛教父”:不是封号,是实打实的“作品厚积”

“教父”二字,在娱乐圈从来不是自封的,是用一首首“钉在时代里”的歌捧出来的。

1987年,26岁的刘欢为电视剧便衣警察唱主题歌少年壮志不言愁。那时他还是个刚毕业的大学生,揣着一把旧吉他,在简陋的录音棚里吼出“几度风雨几度春秋”,愣是把青春的热血和理想,唱成了几代人的青春BGM。后来北京亚运会会歌燃烧的火焰水浒传里的好汉歌三国演义的滚滚长江东逝水……这些歌,哪个不是“开口跪”?

更难得的是,他从不“吃老本”。90年代华语乐坛港台风盛行,他却一头扎进“中国风”探索里:和作曲家徐沛东合作千万次的问,把摇滚的劲揉进古典旋律里,成为国内“流行+交响”的开创者之一;给北京人在纽约配乐,用蓝调和爵士唱透“人在他乡”的孤独与挣扎,让音乐有了跨时间的共鸣。

现在的娱乐圈,每年出的歌多得数不过来,但能让人记住几首的歌手却越来越少。刘欢的歌为什么能传唱30年?他在一次采访里说:“歌是用来听的,不是用来换流量的。你今天写的歌,10年后别人还愿意听,那才是真本事。”

“摇滚清流”:玩得了流行,也守得住“音乐性”

很多人说“刘欢的歌不燥”,但你若真去听他早年的现场,会发现他比谁都懂“摇滚的力量”。

90年代初,崔健、黑豹把摇滚乐带火,舞台上嘶吼、吉他失真成了潮流。刘欢没跟风,却也没躲着——他唱蒙娜丽莎的眼泪会加段即兴蓝调,唱心中的太阳能在高音区劈出金属质感,甚至和崔健一起合作让我在雪地里撒点野,把摇滚的“反叛”唱出了人性的温度。

他更敢在流行音乐里“玩花样”。1993年出的专辑记住这份情,每首歌都请来不同风格的乐手:打爵士鼓的、弹古筝的、甚至有马头琴手。用他的话说:“音乐就像火锅,什么料都能往里扔,但得煮得有味儿才行。”这种对“音乐性”的偏执,放在今天看依然超前——当不少歌手还在用AI修音“保平安”时,他20年前就在录音棚里和乐队为了一个鼓点录到凌晨四点。

现在的选秀舞台上,选手们总爱说“要突破舒适区”,刘欢却早就在自己的“舒适区”里,把音乐玩出了无限可能。

“低调学霸”:不晒人设,却活成了“真实”的范本

刘欢身上最“反套路”的,是他从不刻意经营“人设”。

他公开说过自己“不会说话”,采访里被问“为什么总穿灰色衣服”,他憨笑答:“因为懒,挑衣服太费劲。”他更不避讳“油腻”的一面,发胖之后自嘲“体重跟着名气一起涨”,上歌手时素颜出镜,被网友调侃“像隔壁大爷”,他却笑着回应:“唱好歌就行,脸不重要。”

但这样的“真实”,背后却是惊人的自律和才华。他毕业于国际关系学院英语专业,28岁考上中央音乐学院硕士研究生,后来又在美国哥伦比亚大学学了3年音乐教育。学成回国后,他没急着“接通告赚钱”,反而扎进大学教书,一教就是20多年。有人问他“当教授和当明星,哪个更过瘾?”他说:“教学生的时候,看到他们有进步,比我自己得奖还高兴。”

现在的娱乐圈,“学霸”“清流”成了人设标签,但你看多了就会发现,真正的人设都带着“刻意”,而刘欢的“学霸人设”,是他每天泡图书馆、写论文熬出来的,他的“清流”,是拒绝 million 级代言、只唱自己想唱的歌守出来的。

“家庭支柱”:不是“完美爸爸”,却让孩子学会了“爱自己”

比起“乐坛教父”,刘欢更在意的身份是“爸爸”。

女儿刘英子出生时被查出“脑瘫”,有段时间他暂停了所有工作,在家陪着妻子给孩子做康复训练。那时他白天给女儿按摩、训练,晚上就抱着吉他唱她喜欢的歌。后来刘英子渐渐康复,又患上了抑郁症,刘欢依然没有放弃,带着她看心理医生,陪她做手工,甚至在她决定出国留学时,偷偷在她行李箱塞了张纸条:“爸爸不求你多优秀,只希望你每天都能开开心心。”

他从不把“父爱”挂在嘴边,却在采访里说:“我最大的成就不是拿了多少奖,是看着女儿一步步走出阴霾,找到自己喜欢的生活。”这种对家庭的守护,放在“离婚分财产”“出轨上热搜”的娱乐圈里,反而成了一股“清流”。

有人说“现在的明星都太注重事业,不管家了”,可刘欢用20多年的陪伴证明:真正的“好爸爸”,从来不是晒亲子照,而是在孩子需要时,永远是那个最温暖的港湾。

为什么年轻人开始“追捧”刘欢?

翻开刘欢的词条,你会发现里面没有“绯闻”“恋情”“综艺感爆棚”,只有“作品”“奖项”“教学经历”。可偏偏就是这样一个“过气”的词,成了00后口中的“宝藏爷爷”。

在B站,有个UP主把刘欢在不同年代的演唱会剪成对比视频,弹幕里有人说“30年前的现场,比现在的修音版还稳”;在抖音,有00后翻唱弯弯的月亮,配文“原来我爸年轻时听的歌这么好听”,连获10万+点赞;甚至有人提问“刘欢的歌为什么能火30年”,下面的高赞回答是:“因为他的歌里,有情绪,有故事,有对人性的尊重——这些东西,永远不会过时。”

是啊,当娱乐圈被“流量”“速食”“人设”裹挟时,刘欢像个“老古董”,守着“作品为王”“真诚待人”的旧规矩。可就是这个“老古董”,用30年的音乐告诉我们:真正的顶流,从来不是上了多少次热搜,而是多年后,还有人愿意听你的歌,记得你的人。

或许,刘欢的“词条”里藏着最简单的道理:与其追逐风口,不如打磨自己的“硬本事”;与其营销自己,不如活得像个“普通人”。这不就是娱乐圈最缺,却又最需要的“匠心”吗?

下次再听到刘欢的歌,不妨静下心来听听——你会发现,那些“过时”的旋律里,藏着这个时代最稀缺的“真心”。