1990年北京亚运会开幕式上,当刘欢唱出亚洲雄风那句“我们亚洲,山是昂头昂头的山”时,电视机前的亿万观众或许想不到:这个声音浑厚如钟、台风稳如山岳的歌手,会在接下来的三十多年里,成为华语乐坛一个独特的存在——没有顶流炒作,没有流量绯闻,甚至极少参加综艺,却让80后、90后乃至00后,都愿意尊他一声“刘老师”。

一、他的“贤”,是唱功里的“匠人魂”

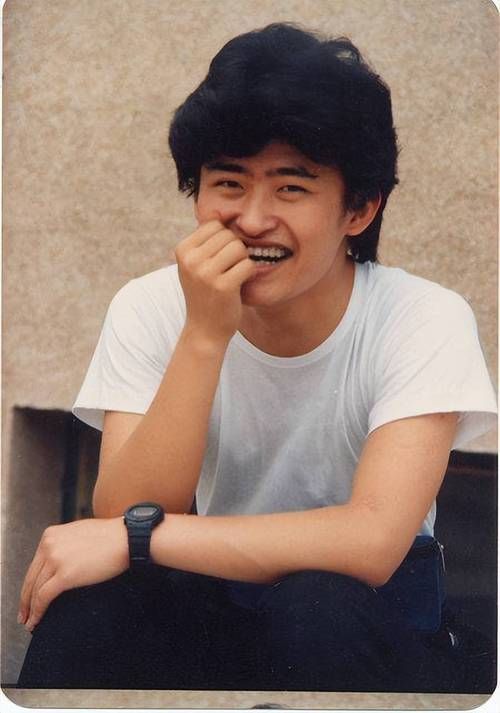

翻看刘欢的履历,你会发现一个有意思的细节:他年轻时学的是法国语言文学,却在中央音乐学院拿了硕士学位,主攻方向是“视唱练耳”。这个看似“跨界”的背景,恰恰奠定了他音乐里的“学霸底色”——别人练声靠天赋,他练声靠科学。

当年录制好汉歌时,为了找到“大河向东流啊”那种粗犷又苍劲的“水浒感”,他在录音室泡了整整三天。导演高希希回忆:“刘欢反复琢磨河北梆子和山东民歌的咬字,连‘哇’字的气口都试了七八种版本,最后嗓子哑了,却笑着说‘这回鲁智深活了’。”这种对音乐的较真,让他成了圈内公认的“活教材”。

更绝的是他的“跨语言能力”。英语、法语、意大利语、拉丁语信手拈来,1998年唱好汉歌意大利语版Con te partirò时,连帕瓦罗蒂的经纪人都惊叹:“这个中国歌手的元音位置,比很多欧洲歌手还标准。”可很少有人知道,他练外语从不是为了炫技,纯粹是“觉得多掌握一门语言,就能多理解一种音乐里的人文”。

二、他的“贤”,是名利前的“清醒人”

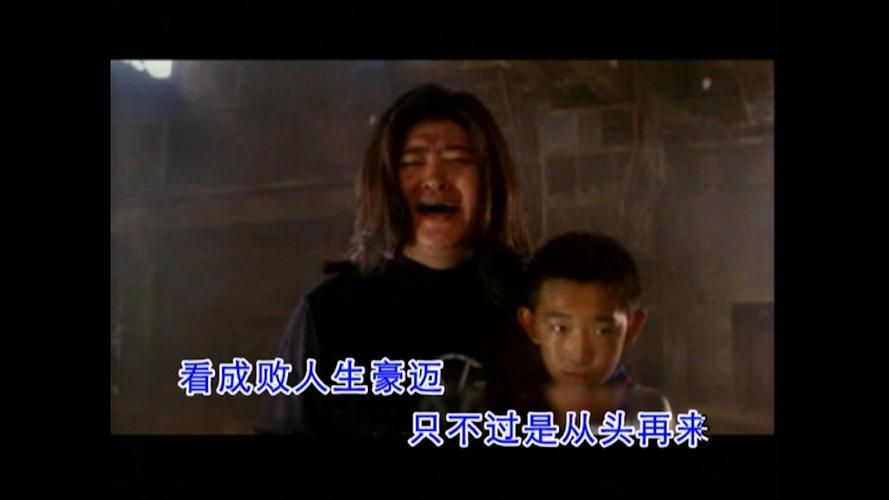

2018年歌手总决赛,刘欢唱完从头再来后,华晨阳问他:“刘老师,您当年那么火,怎么从来没接过商演?”他扶了扶眼镜,笑着说:“火的时候不敢接,怕唱不好砸招牌;不火了更不想接,怕观众觉得我江郎才尽。”

这种“怕”,其实是“敬”——对观众的敬畏,对艺术的敬畏。上世纪90年代,他的弯弯的月亮唱片卖了百万张,却拒绝所有代言,连出版社邀他出书都婉拒:“我的歌要是有人听,比出十本书都强。”后来身患甲状腺癌,化疗期间照样坚持给学生上课,学生劝他休息,他说:“我可以不唱歌,但不能不传道。”

有次采访,记者问他“有没有后悔过不趁红的时候多赚钱”,他反问:“钱够花就行,可有些东西,钱能买吗?比如台下学生眼里的光,比如老听众说‘你唱的少年壮志不言愁,是我当年参军时的战歌’。”

三、他的“贤”,是行业里的“摆渡人”

2004年超级女声大火,作为评委,他从来不只说“唱得好”,而是会告诉选手:“你这个假音太高了,胸腔共鸣没用对,回去试试躺着练呼吸”;发现选手紧张,他会主动搭话:“我第一次上台也抖,手心全是汗,后来发现其实观众没想盯着你挑错,他们是想听你把心里的歌唱出来。”

这些年,李玟、张靓颖、萨顶顶这些歌手都受过他指点,可他从没对外提过一句“我帮过谁”。倒是中国好声音学员吉克隽逸记得,比赛结束后遇到瓶颈,刘欢给她发微信:“别光想着飙高音,试试用讲故事的语气唱,山路十八弯里的‘弯’,得唱出山民的烟火气。”

今年年初,某选秀节目请他做导师,他提了个条件:“别搞那种‘晋级PK’的套路,把时间多用在教孩子写歌上,别让他们觉得‘红’比‘好’重要。”有人劝他“现在都这个模式”,他摇头:“模式可以变,但音乐的根不能丢。我嗓子可能不如当年亮了,但还能给孩子们指指路,这就够了。”

结语:什么是真正的“贤”?

三十八年乐坛生涯,刘欢没发过微博,没开过直播,甚至没上过几次热搜,可只要他一开嗓,整个华语乐坛都会安静下来。有人说他“不与时俱进”,可好汉歌至今仍是KTV必点曲目,从头再来在疫情时期被无数人翻唱——好的艺术,从不需要靠流量保鲜。

或许“贤”从来不是完美的标签,而是像他这样的人:在喧嚣里守住初心,在名利前守住底线,把歌里的故事讲成岁月,把音乐的热血传给后辈。

下次当你听到“大河向东流啊”,不妨跟着唱一句——这位“贤”者,用三十多年的沉默,唱出了华语乐坛最响亮的答案。