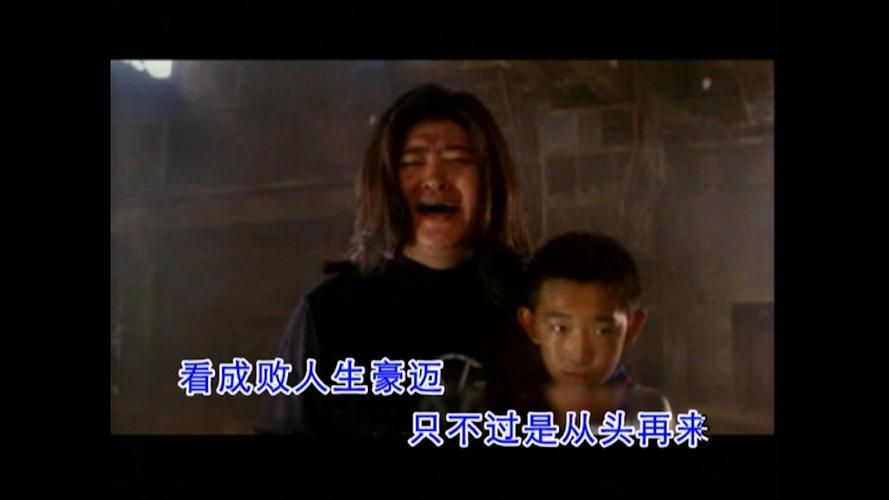

在“星二代”这个词总带着点预设光环的娱乐圈里,刘欢和他女儿刘一丝的存在,像一股清流——不消费亲情,不炒作人设,连带着女儿长大的模样,都藏在镜头少见的角落里。直到前几年一档音乐综艺里,刘欢聊起女儿,那句“我没指望她成为音乐家,我只希望她健康”突然戳中了很多人:原来当爹的,也可以这么“不卷”?

当“星二代”选择不靠父母光环

刘一丝的名字,是刘欢和妻子栾树取的——“一丝”谐音“一粟”,取自“沧海一粟”,藏着父母对她的期许:别活得太沉重,也别把自己太当回事。这话刘欢真做到了。

很多人不知道,刘一丝从小学古典钢琴,后来考上美国伯克利音乐学院学爵士钢琴,这在“星二代”里算“子承父业”了。可刘欢从没说过“你要超过我”这种话。有次采访,记者问“会不会指导女儿音乐”,他摆摆手:“她有她的老师,我有我的骄傲,我不去打扰她的路。”就连女儿毕业,他都没特意办派对,只是和妻子在家做了顿饭,说“开心就好”。

比起“靠老爸资源”,刘一丝更像在“靠自己试错”。毕业后的她没急着进娱乐圈,反而和朋友组乐队、玩创作,甚至还去过Livehouse当伴奏键盘手。有人问她“不觉得委屈吗?刘欢的女儿居然在小小场地演出”,她笑得爽朗:“凭什么委屈?我喜欢音乐,只是想玩得开心,刘欢是我爸,不是我的‘招牌’。”

刘欢的教育哲学:把“选择权”还给孩子

其实刘欢谈孩子,最打动人的从来不是“女儿多优秀”,而是他那些“反焦虑”的实话。他曾在采访里说:“现在很多家长说‘别让孩子输在起跑线上’,可起跑线是什么?是你焦虑的脸,还是孩子自由的心?”

他记得刘一丝五六岁时,有一次拿着画本跑过来,兴奋地说“爸爸你看我画的小鸟”。他当时忙着作曲,随口说了句“画得挺好的,下次颜色再丰富点”。结果女儿撅着嘴走了,后来才知道,那天她特意画了两个小时,就等爸爸一句“你真棒”。这件事让他反思了很久:“我们总想着‘纠正孩子’,却忘了先‘看见孩子’。”

后来他学“笨办法”:女儿练琴时,他不再说“这里错了”,而是说“这段旋律我觉得很有趣,你能再弹给我听听吗?”;女儿选专业时,他没说“学音乐稳定”,而是说“爸爸不懂爵士,但如果你喜欢,我可以当第一个听众”。他说:“教育不是‘雕刻’,是‘唤醒’——唤醒她想成为什么样的人,而不是你想让她成为什么样的人。”

为什么刘欢的话能戳中家长?

这些年,我们听过太多“精英育儿经”:3岁学英语,5岁学编程,10岁考级……好像孩子不按“成功模板”长,就是“输”。可刘欢却说:“我今年60岁了,回过头看,小时候考的第几名、学了什么特长,早就忘了。记得清楚的,是小时候妈妈给我蒸的馒头,是和朋友踢球的下午,是第一次失恋时哭着打电话给爸爸,他说‘哭吧,哭完咱们吃火锅’。”

这话像照妖镜,照出多少家长的“功利心”。我们总说“为孩子好”,可“好”的标准到底是什么?是别人家的孩子有的,我家孩子也得有?还是孩子眼里有光,心里有梦,活得像个“孩子”?

刘欢的孩子观,说到底是对“人”的尊重。他明白,孩子不是“作品”,是独立的生命;教育的终点,不是“成才”,而是“成人”——成为一个懂得爱、感受爱、有能力让自己快乐的人。这话说起来简单,做起来太难了。毕竟在“唯成绩论”“唯成功论”的环境里,敢于对孩子说“没关系,慢慢来”的父母,又有多少?

写在最后:教育的本质,是让孩子“成为自己”

其实刘欢很少公开谈孩子,可每次说到,都透着一股“人间清醒”。他没有居高临下的说教,只有父亲般的絮叨;没有“我家孩子多优秀”的炫耀,只有“我为她骄傲”的温柔。

这大概就是最好的教育:父母做好自己,孩子敢于做自己。我们不要求孩子“活成我们想看的模样”,就像刘欢说的:“我只希望她健康,快乐,有能力选择自己喜欢的人生——哪怕这条路,和我们想象的不一样。”

毕竟,每个孩子都是独一无二的“刘一丝”,不是流水线上复制的“成功模板”。而我们能给的最好礼物,不是名牌学校,不是才艺证书,而是放手让她去闯,告诉她:“别怕,家是你永远的退路,爸爸永远是你最忠实的听众。”

说到底,教育的本质,从来不是“打造”,而是“守望”——守望孩子慢慢长大,成为她自己想成为的样子。你说呢?