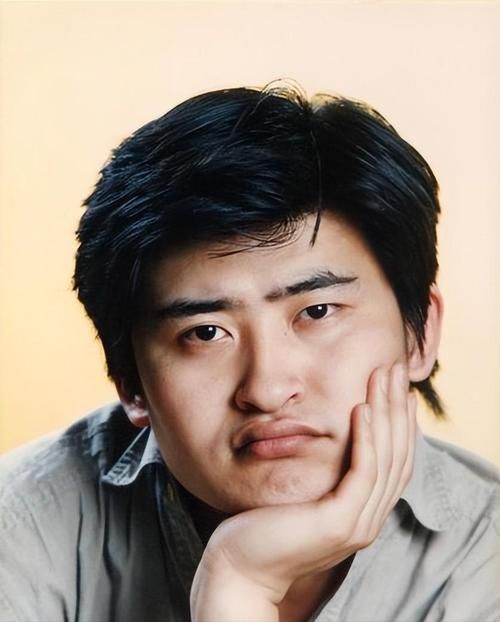

提起华语乐坛的丰碑,刘欢是绕不开的名字。他的声音被誉为“华语乐坛的教科书”,从好汉歌到千万次的问,每一首歌都承载着几代人的记忆。而黄家驹,这位摇滚偶像用短暂的生命照亮了香港乐坛的夜空,海阔天空光辉岁月至今仍是无数人手机里的循环曲目。

一个内敛深沉,一个炽热奔放;一个深耕艺术音乐,一个引领摇滚潮流。两位看似风格迥异的音乐人,在音乐的长河里,是否有过看不见的“灵魂共鸣”?多年前的一档访谈节目里,刘欢对黄家驹的评价,或许藏着答案。

刘欢口中的黄家驹:“他的歌里,有年轻人该有的所有温度”

时间拨回上世纪90年代,正当Beyond在香港乐坛崭露头角时,刘欢已凭借北京人在纽约的原声带成为内地乐坛的领军人物。在1993年的一次音乐交流活动中,主持人问及对香港新锐音乐人的看法,刘欢提到了黄家驹:“香港现在的年轻人,都在听Beyond。黄家驹的歌,跟我们那时候的不太一样,但他写的旋律,你一听就能跟着哼;他的词,不绕弯子,但扎心。”

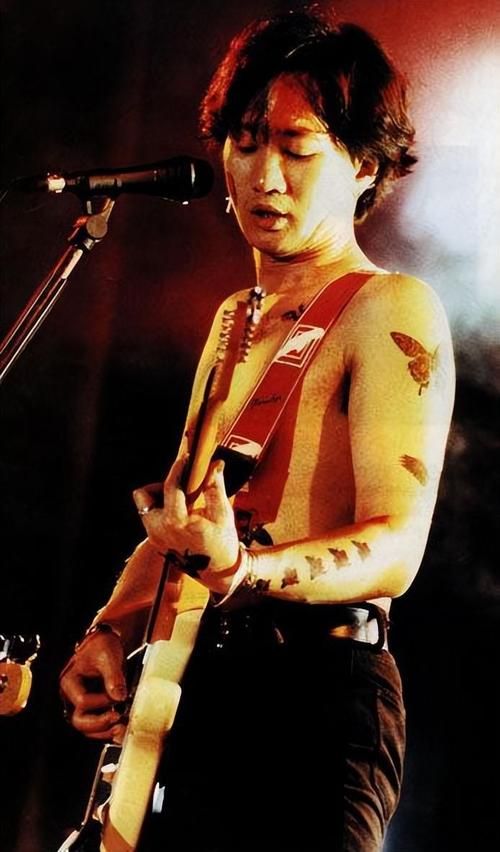

后来在一档回顾华语音乐的节目中,刘欢再次提起黄家驹,语气里带着惋惜:“其实我们没见过面,但我看过他演唱会录像。台上他像一团火,弹着吉他跟观众一起唱,眼神里那种劲儿,跟年轻时的我们很像——就是想用音乐说点实话,想让听歌的人觉得自己不孤单。”他特别提到海阔天空:“前奏一起你就知道,这是写给所有在生活里挣扎却不肯低头的人。不是高高在上的励志,是蹲下来拍你肩膀说‘我懂你’。”

刘欢的评价里,没有专业术语堆砌的“技术分析”,却精准戳中了黄家驹作品的内核:真诚。他曾在采访里说:“音乐这东西,技巧是基础,但能让旋律走进人心的,永远是创作者有没有真的把‘自己’放进去。”而黄家驹,恰恰是把“自己”揉碎在每一首歌里的音乐人——对社会的观察、对理想的执着、对普通人的共情,都藏在吉他弦的震动里。

两种风格的碰撞,却在“不妥协”上殊途同归

有人或许会问:刘欢的音乐偏重艺术性与叙事感,黄家驹的摇滚直白热烈,两人风格差异这么大,刘欢为何会对他如此欣赏?

其实答案藏在他们对音乐的“不妥协”里。刘欢坚持“音乐要传递价值观”,拒绝为商业利益牺牲内容深度;黄家驹则从不避讳在歌词里触碰现实,光辉岁月致敬曼德拉,农民写底层人民的挣扎,大地唱战争的创伤。在那个更看重旋律传唱度的年代,他们都在用自己的方式,对抗着乐坛的“浮躁”。

刘欢曾在节目中笑着说:“有人跟我说‘黄家驹的歌太吵’,我就反问‘你听他唱的是什么?’不再犹豫里‘谁人定我去或留’,唱的是年轻人打破枷锁的勇气;AMANI里‘AMANI,NAKUPENDA,NAKUPENDA,WE WE WE’,是跨越种族的呼唤。这不是‘吵’,这是用音乐喊出心里的声音。”

这种“不妥协”,让两位身处不同地域的音乐人,在精神上达成了奇妙的共鸣。他们或许从未合作,却用各自的创作,为华语乐坛留下了“真实”的火种——不是迎合市场,而是忠于内心;不是孤芳自赏,而是想与每个听歌者对话。

为什么我们至今还在追问刘欢的评价?

30年过去了,黄家驹的歌依然在各大音乐平台霸榜,海阔天空依旧是毕业典礼、毕业晚会的“必点曲目”;刘欢依然是那个在舞台上沉稳开口就能让全场安静的歌者。而我们之所以反复追问“刘欢如何评价黄家驹”,或许是因为在这个快餐音乐、流量至上的时代,太需要这样的“评价”来提醒我们:好音乐的标准,从来不是技巧多复杂、旋律多抓耳,而是能不能在岁月里沉淀下来,成为一代人共同的记忆与力量。

刘欢说:“黄家驹离开得太早,但他的歌比很多‘活得更久’的音乐人更有生命力。”这句话里,有惋惜,更有对音乐本质的洞察——真正的好音乐,从来不会因为时间褪色,反而会像陈年的酒,在岁月里愈发醇厚。

下次再听海阔天空时,或许我们可以试着想象:那个在内地音乐厅里唱弯弯的月亮的刘欢,与那个在香港红馆嘶吼“原谅我这一生不羁放纵爱自由”的黄家驹,虽然时空交错,却在音乐的世界里,完成了跨越山海的灵魂对话。而这,或许就是音乐最动人的力量——它让我们知道,即使从未谋面,也能因为相同的热爱与坚持,成为彼此的“知音”。