当北京音乐学院的教室里,老教授放下手中的谱子,对着学生们说“刘欢老师虽然不常来上课,但他的每一句话,我都记了三十年”;当短视频平台上,突然又涌起好汉歌的弹幕“当年跟着我爸听,现在带着孩子听”;当某次晚会的后台,工作人员低声说“刘欢老师最近身体不太好,怕是上不了舞台了”——这些碎片化的瞬间,像一缕缕细密的针,扎在很多人心上:我们总说“刘欢”,可到底有多久没在主流舞台上,完整看过他的演出了?

音乐人的“离别”:是退场,还是换了个舞台写歌?

提起刘欢的“离别”,很多人第一反应是“他不是一直在教音乐、做学者吗?”这话没错,但翻翻他的履历,会发现所谓的“淡出”,更像一场精准的“转场”。

1987年,他第一次站在央视春晚的舞台上,唱着世界需要热心肠,那时候的他才26岁,声音里还带着年轻人的清亮,却已经有了能撑起整场晚会的底气;1997年,好汉歌一夜之间火遍大江南北,“大河向东流啊,天上的参星跟北斗”——没人想到,这首歌会成为一代人心中“豪情”的代名词;2013年,他在我是歌手舞台上唱弯弯的月亮,唱到“我的心充满惆怅,不为那弯弯的月亮”时,眼眶泛红,台下观众跟着落泪,那一刻人们才突然意识到:那个一直用声音给我们力量的人,原来也有藏不住的温柔。

可就在人气最旺的时候,他却慢慢减少了综艺、演出的曝光。后来才知道,早在十几年前,他被诊断出股骨头坏死,医生说“不能再长时间站着唱歌了”。可你知道吗?就算这样,他还是坚持在歌手舞台完成了12期竞演,每一次站上去,腰间都绑着固定支架,唱完下来常常满头大汗。有人问他“为什么不珍惜羽毛”,他笑着说“羽毛是给鸟的,我只想好好唱歌”。

父亲的“离别”:把舞台留给孩子,把音乐种进家里

这些年,刘欢在公开场合提得最多的,不是自己的成就,而是女儿刘一丝。当年在爸爸去哪儿里,那个扎着小辫子、羞涩的小女孩,如今已经长成亭亭玉立的少女,而刘欢也从“严厉老爸”变成了“音乐导师”——他很少说自己教了女儿多少,更多时候是分享“我们一起听爵士”“她给我写歌”的日常。

有人问过他“会不会觉得遗憾,错过了女儿成长的很多瞬间”,他摇摇头说“没什么遗憾,音乐本身就是家的声音”。他的书房里,摆着一架老钢琴,上面贴着女儿小时候画的小音符;他给女儿的歌,永远带着最简单的和弦,就像当年他唱摇篮曲时那样,不用华丽的技巧,只用最真诚的声音。这种“离别”,不是离开,而是把舞台从聚光灯下,搬回了生活的烟火里。

时代的“离别”:我们怀念的,是那个用音乐刻骨铭心的时代

为什么今天还在讨论刘欢的“离别”?因为他的歌,从来不只是“歌”。

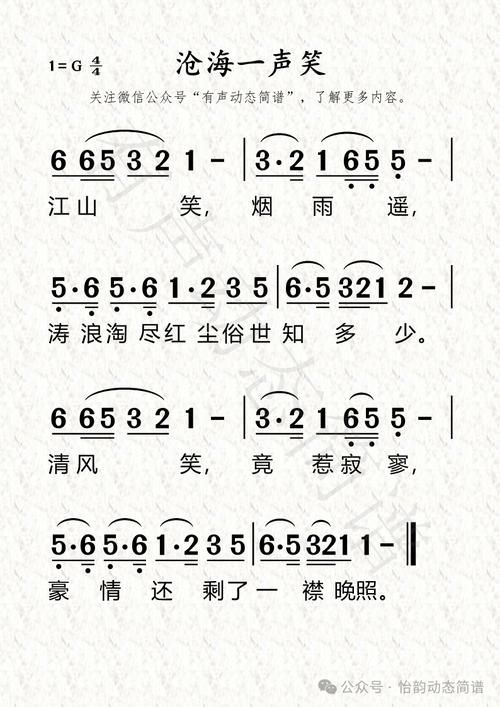

90后听着千万次的问长大,那句“千万里我追寻着你”,是多少人面对迷茫时的呐喊;00后在甄嬛传里听到凤凰于飞,才明白“旧梦依稀,往事迷离”里的情深不悔;就算没见过他真人的人,也会在KTV里吼一嗓子好汉歌,因为那声音里有种“不管不顾的痛快”,是平时不敢释放的豪情。

有人说“现在华语乐坛没人能取代刘欢”,其实不对。刘欢从来不是“可取代”的,他代表的是那个愿意为一句歌词熬夜琢磨、为一段旋律反复推敲的时代——没有短视频的碎片化,没有流量的浮夸,只有音乐人对作品的敬畏,和听众对旋律的真诚。这种“离别”,不是一个人的离开,而是一个时代印记的沉淀。

那么,刘欢真的“离开”了吗?

翻开他的朋友圈,最近一次更新是几个月前,配图是一张音乐会的海报,配文“音乐是永远的家”;打开他的学生采访,他们说“刘欢老师总说‘别只追着热点,要沉下心写点真的’”;再听听他前几年合作的人世间主题曲——“我们像那首诗里的蝼蚁,却依然仰望天空”——那个声音,还是那么稳,那么有力量。

或许,刘欢的“离别”,从来不是告别。他把舞台让给了年轻人,把时间留给了家庭,把音乐种进了更多人的心里。就像一棵老树,枝叶可能不那么张扬,但根早已扎进泥土,在看不见的地方,滋养着新的生长。

所以,下次再听到好汉歌的旋律,别急着说“刘欢离开了”。你可以告诉孩子:“这首歌的叔叔,现在正在教更多人写出好听的歌呢。”你看,他从来都没走,只是换了一种方式,继续用声音陪着我们。