1994年的盛夏,北京协和医院走廊里飘着来苏水的味道,24岁的刘欢抱着把吉他,刚给北京人在纽约录完主题曲千万次的问。楼下音像店的老板老张正蹲在门口扒拉算盘,满脑子都是:“今儿进的刘欢弯弯的月亮磁带,上午又卖了50盘,那年头的娃,谁兜里没揣盘他的带子?”

一、磁带里藏着的“国民度”,比现在的流量硬核十倍

你得先懂“磁带时代”的含金量。

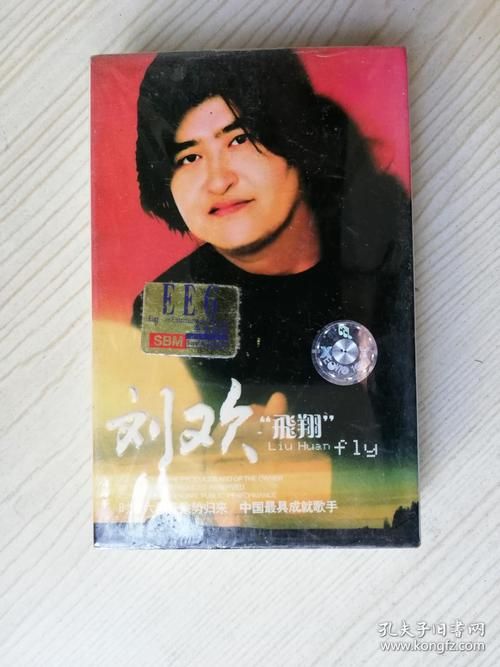

上世纪90年代,中国人听音乐的三件套是:录音机、双卡座、随身听。谁要是揣着盘原版磁带,比现在背个LV还拉风。刘欢的磁带不一样——它不是“粉丝限定”,是“全民刚需”。

街边的修鞋匠边砸钉子边哼:“几度风雨走,几度春秋冬”,卖报纸的大爷在胡同里吼:“你的样子多么温柔,多么可爱”,就连村里的广播站,中午播放少年壮志不言愁时,连牛羊都好像站得更直了些。

老张后来跟我说:“那年头刘欢的带子,卖得比窜天猴还快。有回个孩子揣着皱巴巴的10块钱来买,就为了听好汉歌里的‘大河向东流’,我说带子卖完了,他眼泪都在眼圈里转,最后我把样带卖给他,还倒找他5毛钱。”

这种“国民度”,现在的顶流想都不敢想。那时候没有热搜,没有打榜,一首歌靠的是口口相传,一盘磁带磨得带子都开了花,还在机子里转。刘欢的磁带,就是那个年代的“社交货币”——你听不听刘欢,决定了你和身边人有没有共同话题。

二、“空前绝唱”不是唱功,是磁带里的“人间烟火”

为什么说刘欢的磁带是“空前绝唱”?

先说“空前”。90年代的刘欢,简直是“行走的CD现场”。他的嗓子像被上帝吻过,高音能撕破云霄,低音能沉进地心。但最绝的是,他从不“炫技”。你听弯弯的月亮,开头那声“我的心充满惆怅,不为那弯弯的月亮”,像不像某个深夜在河边吹风时的怅然?你听好汉歌,吼一声“该出手时就出手”,能让你立刻想拍着桌子吼回来——这是本事,把生活唱进了歌里。

再说“绝后”。磁带这玩意儿,本身就是“有温度的载体”。你拆开新带子的塑料薄膜,“刺啦”一声,然后慢慢把磁带卷进去,手指划过粗糙的带基,像抚摸一本旧书。A面听完了,得手动翻面,B面的第一首歌总是藏着惊喜——刘欢的千万次的问A面,相约一九九八B面,这种“期待感”,是现在滑屏刷歌的人体会不着的。

更绝的是“磁带限定”。那时候没有无损音质,录音师为了让磁带音质更好,会压低底噪,加一点混响。刘欢的天地在我心里,你能听到气声里带着沙沙的电流声,像冬日里的暖手炉,不完美,却戳心。现在的数字音乐再清晰,也少了这种“带着体温的瑕疵”。

三、当磁带变成古董,青春的B面还能不能转回来?

前两年我去逛潘家园,见着个卖旧货的大爷,摊位上摆着一排泛黄的磁带,其中一盘刘欢的蒙古人,标签都磨掉了。我问多少钱,大爷搓着手说:“这可是我的传家宝,当年给我闺女高考加油的,200块,不还价。”

我忽然想起中学同桌,她有盘刘欢的离不开你,每天晚自习前在教室放,全班同学都不说话,就听她唱:“你在我心中,轻盈像草原的风。”后来她去外地上大学,把这盘磁带送给了我,说:“想我的时候,就听听B面一辈子朋友。”

现在那盘磁带还在我抽屉里,带子已经断了,我用透明胶粘了又粘。偶尔翻出来,录音机转不动了,我就用手慢慢转磁带,听着那“嗡嗡”的电流声,好像又看到了那个趴在课桌上抄歌词的夏天。

有人说:“磁带早该进博物馆了。”可我想问:当音乐变成屏幕上的跳动的数字,当“喜欢”变成了转发点赞,我们是不是也弄丢了什么?

刘欢的“空前绝唱”,不是他再也不唱歌了,而是那个把歌声刻进磁带里的时代,那个听一首歌要捂着录音机生怕被人听见的时代,那个一听到他的歌就想哭想笑的青春,再也回不来了了。

或许,有些“绝唱”就该封存在磁带里——就像老酒,越陈越香,像青春,越回越甜。