要说80、90后集体回忆里的“武侠BGM”,沧海一声笑绝对能排进前三。前奏一起,那股子“海浪拍岸、酒坛碰响”的画面感瞬间涌上来,连带着握笔的手都想比划两下“独孤九剑”。但你知道吗?这首歌最早是顾嘉辉作曲、黄霑填词,可真正让它在“江湖”里立住脚的,是刘欢那个被刻进DNA里的版本——浑厚里带着洒脱,高亢里藏着苍凉,明明是首歌,却唱尽了整部笑傲江湖的骨血。

先聊聊,这歌到底怎么“生”出来的?

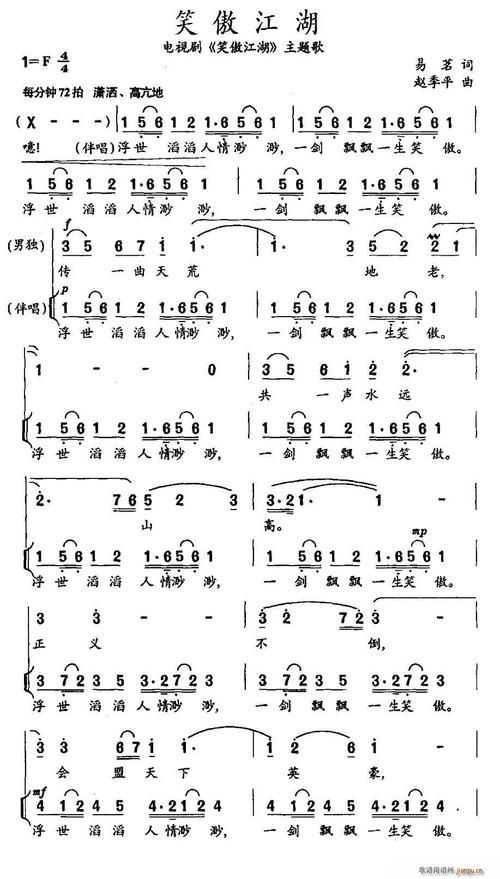

1990年,TVB版笑傲江湖找来顾嘉辉和黄霑写主题曲。那时候黄霑刚从金庸家喝了酒,灵感就来了:武侠世界的“江湖”,哪是打打杀杀?是“笑傲”,是“自由”,是“天地为床,日月为被”。于是他抓起笔,写下“沧海一声笑,滔滔两岸潮”“苍生笑,不再留,红日归山晚照”,五个字的词,把豪放与苍凉揉在一起,连顾嘉辉都说“这词配曲,必须有大开大合的江湖气”。

但曲子难啊——既要写出“潮起潮落”的动感,又要唱出“笑看恩仇”的豁达。顾嘉辉试了几个调子,总觉得差点意思,直到刘欢一开口,才知道什么叫“人歌合一”。刘欢当时还没现在这么“国民”,但顾嘉辉听过他唱少年壮志不言愁,知道他这嗓子有“山河气”。果然,刘欢拿到词没改一个音,直接用他那“自带混响”的胸腔音,把“谁负谁胜出天知晓”的飘渺,“豪情还剩了一襟晚照”的落寞,全揉进了旋律里。

刘欢的沧海一声笑,到底“神”在哪?

很多人没注意,这首歌里藏着三个层次的情绪,刘欢全用声音“画”出来了。

开头“沧海一声笑,滔滔两岸潮”,声音像从山谷里飘出来,带着点慵懒,又有点疏离——不像在唱歌,像醉醺醺的江湖大佬坐在礁石上,随手拨了根琴弦。这时候的“笑”,是“我自横刀向天笑”的狂,也是“事了拂衣去”的傲。

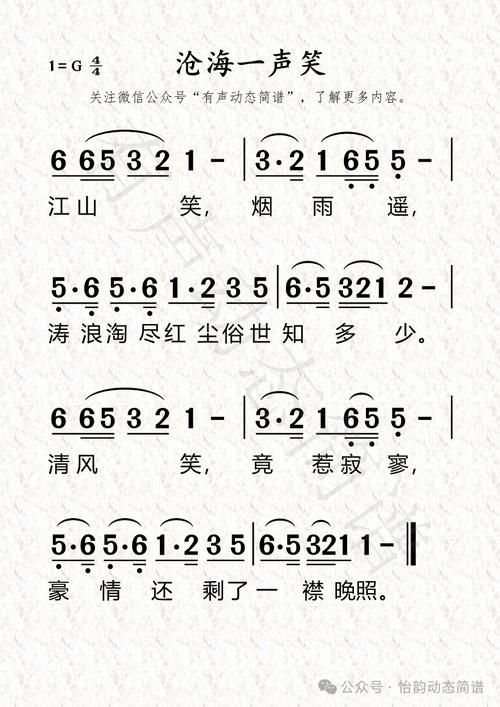

到了“江山笑,烟雨遥,涛浪淘尽红尘俗世几多娇”,突然扬上去,尾音拖得长长的,像突然站起身,望着远处的江山海浪。这时候的“笑”,带点“浪花淘尽英雄”的感慨,就是那种“世事一场大梦,人生几度秋凉”的通透。

最后“苍生笑,不再留,红日归山晚照”,又沉下来,声音里裹了层沙哑,像喝了一口烈酒,从喉咙里烧到心里。这哪是“笑傲江湖”?分明是“酒醒何处”的苍凉,是“事了拂衣,深藏功与名”的孤独。

你要说其他版本不好?周华健的活泼,任贤齐的激昂,都各有味道。但刘欢的,是“江湖原版”——他的声线自带“厚重感”,像金庸笔下的独孤求败,四十不惑,用“玄铁重剑”,招招平淡,却招招见骨。唱到这里你会突然明白:为什么令狐冲不练剑法?因为真正的“笑傲”,从来不是招式,是刘欢声音里的那股子“看淡悲欢离合,只留豪情万丈”。

为什么这首歌能“活”过30年,还是我们的“江湖密码”?

现在回头看,沧海一声笑早不是一首简单的主题曲,它是“武侠精神”的声音化身。金庸写江湖,写的从来不是武功秘籍,是“侠之大者,为国为民”的担当,是“不求同年同月同日生,但求同年同月同日死”的义气,是“人生在世不称意,明朝散发弄扁舟”的自由。

而刘欢的歌声,把这些全唱了出来。前奏的笛声是“风”,吉他是“浪”,他的声线是“船”,载着我们在“江湖”里飘一圈:见过“潮起潮落”的波澜,听过“红尘俗世”的纷扰,最后在“红日归山晚照”里,找到自己的“一亩三分地”。

小时候听,只觉得“嗨”;长大了听,突然听懂“豪情还剩了一襟晚照”——那不是失落,是“真正的高手,都是自己跟自己和解”的智慧。就像歌词里写的“谁负谁胜出天知晓”,哪有什么是非对错,不过是“青山依旧在,几度夕阳红”的悠然。

所以问题来了:现在还能听到能唱进心里的“江湖歌”吗?那些靠电音堆砌的“大场面”,那些写着“纸短情长”却空有旋律的口水歌,什么时候能有沧海一声笑这样的“魂”?或许我们怀念的,从来不是刘欢的嗓子,是那个用声音讲故事、用旋律讲江湖的时代啊。