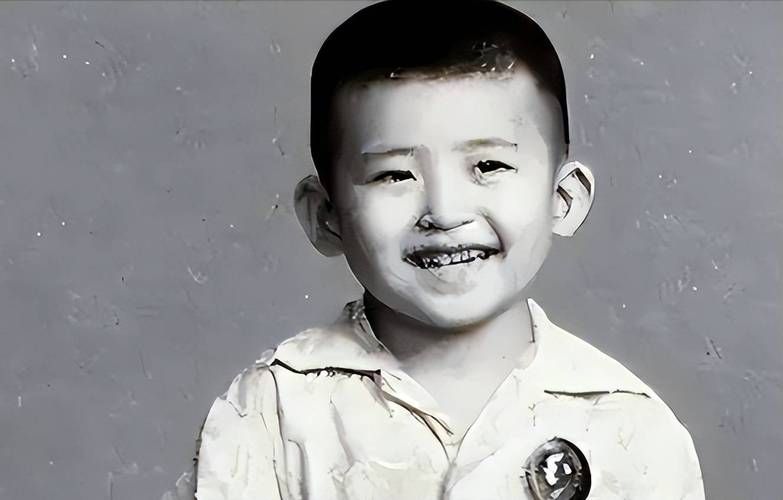

提到刘欢,大多数人会想到好汉歌里“大河向东流”的豪迈,弯弯的月亮里“岁月静好”的温柔,或是从头再来里“心若在梦就在”的坚韧。作为华语乐坛当之无愧的“活化石”,他的嗓音承载了几代人的记忆,可鲜少有人知道,这个站在舞台上光芒四射的歌者,童年时也曾是个在胡同里追着鸽子跑、被母亲追着喂饭的“普通北京孩子”。

胡同里的“歌疯子”:母亲的留声机是启蒙老师

1953年,刘欢出生在北京一个普通的工人家庭。父亲是工厂技术员,母亲是中学老师,家境虽不富裕,却充满了烟火气。他们家住在东城区赵堂子胡同附近,典型的“大杂院”生活——夏天各家在院里支张小桌吃饭,冬天围在一起烤白薯,孩子们的笑声能穿透整条胡同。

刘欢的“音乐基因”,大概来自母亲那台老旧的留声机。母亲爱听京戏,每天下班回家,第一件事就是打开留声机,放梅兰芳的贵妃醉酒或程砚秋的锁麟囊。小小的刘欢总搬着小板凳坐在旁边,托着腮帮子听得出神,有时还会跟着咿咿呀呀地学,虽然调子总跑偏,母亲却从不打断,反而笑着摸他的头:“这孩子,对音律倒是灵。”

胡同里的邻居们都知道,刘欢家有个“小歌疯子”。他不像别的男孩爱弹玻璃球、拍洋画,最大的爱好就是跟着收音机里的歌哼唱。从样板戏到苏联老歌,从邓丽君的甜蜜蜜到罗大佑的童年,来者不拒。有次邻居王奶奶过寿,刘欢自告奋勇上台表演,唱了首北京的金山上,虽然词记错了几句,却把王奶奶逗得合不拢嘴,当场塞给他一把糖:“这孩子,将来能成歌唱家!”

“学霸”与“歌痴”的矛盾:老师的“预言”成真

虽然爱唱歌,刘欢小时候却不是“偏科生”。在北京市第五十五中学读书时,他是老师眼里的“做题家”,数学、物理总能拿满分,作文还拿过全市一等奖。可音乐老师李明清却总说他:“脑子聪明,心思却总不在课本上——上课时盯着窗外的树,嘴里哼着我都听不懂的调儿。”

李明清是学校里有名的“严师”,有一次上课,她听见后排传来小声哼唱,回头一看,是刘欢正低头摆弄着一支铅笔,嘴里哼着国际歌的旋律。她没有批评,反而把他叫到办公室:“你喜欢唱歌,知道唱歌需要什么吗?不是嗓子好就行,得有文化,得懂生活。”这番话让刘欢第一次意识到,唱歌不只是“好玩”,更是一门需要积累的学问。

高考恢复后,刘欢以优异成绩考入国际关系学院,主修法国文学。身边同学都以为他会“专心搞学问”,没想到他“两条腿走路”:白天啃着福楼拜的包法利夫人,晚上就跑到中央音乐学院旁听声乐课,甚至跟着美声教授学“腹式呼吸”。有同学笑他:“刘欢,你到底是想当外交官还是歌唱家?”他却认真回答:“外交官是我的饭碗,唱歌是我的命。”

童年阴影与力量:父亲的“一句话”让他坚持

刘欢的童年并非只有阳光。他曾在采访中提到,父亲对“玩物丧志”很警惕,小时候他因为练歌耽误作业,被父亲罚站过。有一次,他偷偷报名参加学校文艺汇演,被父亲发现后,父亲沉着脸说:“唱歌可以,但不能当正业——你得有份能养活自己的工作。”

这句话让刘欢一度消沉,却也成了他前进的动力。他暗暗发誓:“我既要学好专业,也要把歌唱好。”大学时,他一边啃法文著作,一边在学校晚会上表演,甚至因为一首少年壮志不言愁被导演尤小刚发现,邀请他为电视剧凯旋在子夜演唱主题曲。这首歌一夜之间火遍大江南北,刘欢也第一次体会到“走红”的滋味——但他没放弃学业,反而用课余时间拼命赚钱养家,给父亲买了一件呢子大衣。

多年后,父亲穿着那件大衣,对他说:“孩子,爸当初错了。你能把喜欢的事做到这么好,爸骄傲。”

如今,刘欢已成为华语乐坛的“定海神针”,从千万次的问到重头再来,从北京欢迎你到好汉歌,他的歌声陪伴了几代人成长。可回望童年,那个在胡同里哼着跑调歌的男孩,那些被母亲用留声机熏陶的午后,那些被父亲“泼冷水”却咬牙坚持的夜晚,才是他音乐里最动人的“底色”。

原来,所谓“天才”,不过是对热爱偏执的坚持;所谓“传奇”,不过是在平凡的童年里,没放弃那些“不被定义的可能”。而刘欢的故事,恰是对每个普通孩子最好的回答:你小时候的热爱,可能会成为照亮一生的光。