“直到现在我还记得,那天后台准备室里,刘欢竹抱着吉他轻轻哼‘阿母的气泡’,隔壁棚的化妆师都悄悄放下刷子,凑到门边听。”一位参与过声生不息·宝岛季的工作人员回忆道。

这个让全组“失声”的女人,当时连电视机前的大多数观众都陌生——没有经纪公司包装,没发过正规专辑,甚至没能完整说出一部自己追过的热播剧。她只是在花莲玉里的一个小美容院帮客人做护理,偶尔在社区活动里唱唱阿美族语的歌,就像海边礁石旁那株无名的野草,安静地活在自己的季节里。

直到2024年春天,一档音乐节目的摄像机,把她从花莲的海风里,推进了全中国的视线。

“她唱的哪里是歌?是阿母煮的茶,是海浪拍岸的声音”

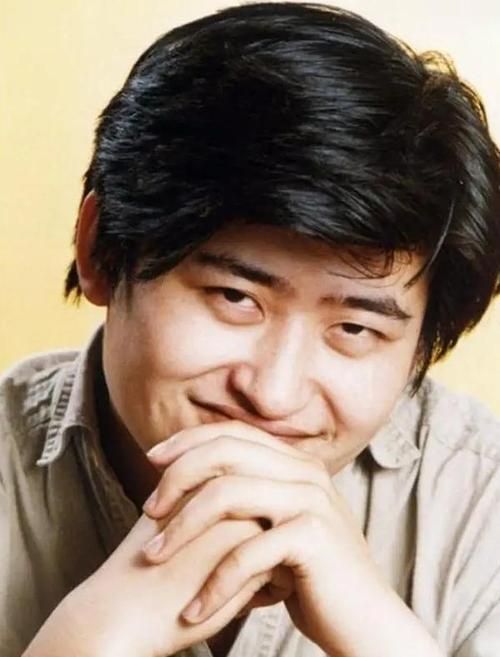

刘欢竹第一次在镜头前亮相,穿的是洗得发白的牛仔外套,牛仔裤膝盖处还有个不起眼的补丁。她抱着那把用了十年的吉他,手指在琴弦上笨拙地找位置,对着镜头笑时,眼角堆起的细纹像极了老家田埂上的沟壑。

她唱的阿母的气泡,是一首阿美族语的童谣。曲调简单到像孩子在撒娇,可开口的瞬间,整个舞台突然静了——没有华丽的转音,没有刻意的嘶吼,只有一种近乎原始的温柔,像妈妈在哼着摇篮曲,又像海风拂过脸颊时,那声轻轻的叹息。

“阿母的气泡,飘在天空上,阿母的手掌,温暖我的心窝……”

镜头给到萧敬腾时,这个一向以“铁汉”形象示人的男人,正低头抹眼泪。后来他在采访里说:“我阿妈走很多年了,突然听到‘阿母’这两个字,心就像被针扎了一下。她唱的不是歌,是我们这些在外面漂的人,心里藏了一辈子的‘家’。”

那期节目播出后,“刘欢竹”三个字在24小时内冲上热搜第一。热搜词条下,有人问“这是专业歌手吗?”有人晒出了花莲玉里的地图,说“想去她常去的那家海鲜店吃蛤蜊”;更有无数网友涌入音乐平台,把阿母的气泡循环播放了千万次——这首歌的评论区,甚至出现了“我奶奶临终前一直在哼这个调子”“听哭了,想起小时候外婆给我编手绳的夜晚”这样的留言。

“她不是明星,她是我们身边的‘刘姐姐’”

比起舞台上聚光灯下的“歌手”,刘欢竹更像个活在邻家巷口的真实女人。

她28岁才学会弹吉他,还是因为小女儿哭闹不止,她抱着孩子在医院走廊哼阿美族语的小调,护士听着听着说“姐,你这是天生的歌手,该学学正经谱子”;她在美容院给客人做护理时,总爱边按摩边哼歌,客人说“欢竹,你唱得比CD还好听”,她就不好意思地挠挠头:“瞎唱瞎唱,阿母教的,不成调。”

她的生活里没有“人设”两个字。上节目前,节目组问她要不要考虑换个造型,她摆摆手:“我这辈子没穿过裙子,穿不惯,还是舒服最重要。”录声生不息时,她特意从花莲带来了一大包自家腌的凤梨酱,分给工作人员:“玉里的凤蜜最好,阿父种的,甜得很。”

甚至有人说,刘欢竹的成功,打破了娱乐圈“精致至上”的怪圈。“她不是包装出来的‘完美偶像’,她眼里有光,腿上有泥,唱的每句都能摸到心跳。”有网友这样评价。确实,在这个连表情都要精心设计的时代,刘欢竹的“不完美”反而成了最致命的吸引力——她让我们想起,那些没有被名利污染过的、最本真的样子。

“阿母说,唱歌不是为了让人听见,是为了心不孤单”

很多人不知道,阿母的气泡是刘欢竹的母亲临终前教会她的。

“那时候阿母已经说不出话了,拉着我的手,一个字一个字教我唱。”刘欢竹在采访里红了眼眶,“她说‘竹仔啊,唱歌不是为了出名,是为了你自己心不孤单,听歌的人也不孤单’。”

如今,这首歌成了无数人的“解药”。有网友说:“加班到凌晨三点,听到‘阿母的气泡’,突然就不觉得累了,好像有双温柔的手在拍我肩膀。”有位独居老人留言:“我每天都会听这首歌,感觉像有人陪我说说话。”

刘欢竹自己也没想到,一首写给母亲的小调,能成为跨越山海的共鸣。“阿母要是知道,有这么多人喜欢听她教我的歌,肯定要笑掉大牙。”她笑着说,眼里闪着光。

如今,刘欢竹出了人生第一张EP,里面除了阿母的气泡,还有几首阿美族语的民谣。她没签公司,还是住在花莲玉里的小院里,早上给院里的菜地浇水,下午去美容院给客人做护理,晚上就抱着吉他写歌。“有人说我是‘一夜爆红’,我说哪有什么一夜啊,这都是阿母用一辈子攒下的福气。”

写在最后:真正的“顶流”,是让每个人看见自己心里的光

刘欢竹的故事,像一面镜子,照见了娱乐圈浮躁背后的另一种可能——不需要华丽的包装,不需要精准的“人设”,只需要把最真实的自己唱出来,就能走进千万人的心里。

就像她说的:“唱歌不是为了让人记住我,是为了让听歌的人,想起那些藏在心底里的人,想起那些温暖的时刻。”

或许,这就是她能让全网“翻遍花莲寻她”的答案——在这个飞速旋转的世界里,我们太需要这样带着体温的声音了。它不是流量堆砌的泡沫,而是一束光,照亮了我们内心最柔软的角落。

下次当你觉得孤单时,不妨听听刘欢竹的歌。在那简单的旋律里,你会发现:原来我们从未真正孤单,因为我们心里,都住着一个“阿母的气泡”,温暖又明亮。