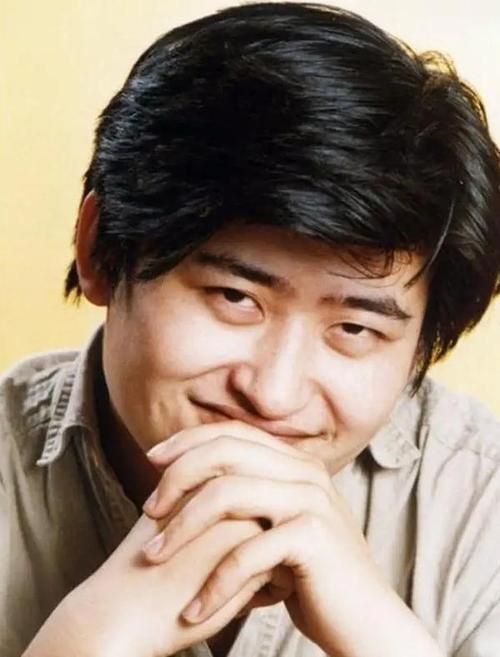

提起刘欢,你脑子里第一个蹦出来的是啥?是好汉歌里"大河向东流"的豪迈,是好汉歌里"大河向东流"的豪迈,还是甄嬛传"嬛嬛一袅楚宫腰"的婉转?或是我和我的祖国里唱到热泪盈眶的深情?

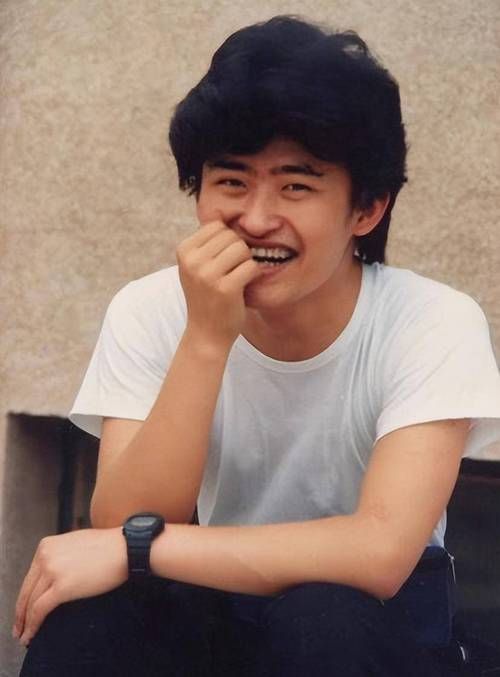

可你要是以为这位"乐坛常青树"只会抱着吉他唱民歌,那可就大错特错了。这些年,刘欢悄悄在科技圈"埋"了不少彩蛋——从音乐制作的技术狂魔,到高校讲台上的"科技推手",甚至连人工智能、虚拟现实这些时髦词,他都玩得比年轻人还溜。今天咱们就来扒一扒:这位音乐圈的"老戏骨",到底和"科技"扯上了哪些你不知道的关系?

先说最"硬核"的:他用30年时间,把音乐实验室装进口袋

你可能会说:"歌手嘛,不就是录歌、开演唱会?"刘欢偏不。早在90年代,当国内音乐人还在用磁带录音棚"堆音色"时,他已经把电脑音乐工作站搬进了家里。

有次采访他聊起创作好汉歌的细节:"那时候没有现在这些智能软件,编曲全靠MIDI键盘一个音一个音敲。好汉歌里那段唢呐,我愣是在电脑上模拟了三天,才找到那种'土里土气又带劲儿'的音色。"

后来他干脆成了"技术控"。前几年推出经典咏流传里的苔,为了让孩子合唱团的声音更纯净,他自己琢磨着用AI降噪技术处理人声,还和团队开发了一套"儿童合唱音色优化插件"——"技术不是冷冰冰的代码,是帮音乐实现想象的工具。"

他家里那个"音乐黑科技博物馆",估计能惊呆一众乐迷:有能模拟管弦乐团位置的沉浸式音响系统,有能把老唱片音质修复到无损的AI工具,甚至还有台3D音乐打印机能把乐谱"变"成实体乐器。"上次我孙女指着钢琴问我'爷爷,这键盘能连WiFi吗?'我乐了:早连了,手机上就能写歌,发到云端自动生成伴奏,比你奶奶当年用打字机谱曲快多了。"

再讲更"意外"的:他在清华讲台,把音乐课变成了"科技公开课"

很多人不知道,刘欢在清华大学教了20年音乐。但他从不照本宣科,反而把课堂变成了"科技+艺术"的实验场。

他给学生布置的作业有多"野"?有次让他们用VR技术重现唐代"梨园"的场景,用编程软件分析贝多芬交响曲的和声结构,甚至有人用人工智能模仿他的声音写新歌——"AI模仿得再像,也学不会我唱歌时的心跳和呼吸,这就是人最珍贵的地方。"

去年,他带着学生搞了个"音乐元宇宙"项目:戴上VR眼镜,能"走进"他30年前录弯弯的月亮的录音棚,看当年的调音师如何拧旋钮,甚至能和他虚拟合唱。"科技让音乐活起来了,不再是黑胶唱片里死板的音符。你看现在年轻人用抖音写歌、用AI换伴舞,这事儿我当年做梦都想不到,但说到底,技术永远是为人的情感服务的。"

最"扎心"的:他比年轻人更懂"科技向善"的密码

这两年,AI换脸、AI作曲争议不断,有人问刘欢:"有一天,AI会不会取代歌手?"

他笑着摇头:"取代不了。唱歌哪是发声?是用你的经历讲故事。我唱从头再来时,刚经历父亲去世,那沙哑的声音里全是眼泪;AI能复制这个声音,但复制不了我眼里的血丝。"

但他从不排斥科技,反而成了"科技向善"的推动者。去年他给乡村学校捐了套"AI音乐教室",山区孩子用平板就能学编曲,有个留守儿童用AI写了首歌妈妈的背影,传到网上后,在外打工的妈妈真的听到了。"你看,科技让音乐成了连接情感的桥,这比什么都重要。"

连他用的社交媒体,都是科技感拉满:直播时用AR滤镜给观众"送"音符,发视频要自己剪特效,甚至教粉丝如何用AI修音——"别说我老,科技这玩意儿,只要你敢玩,就能玩出花样来。"

最后说句实在的:为什么刘欢能把"科技"玩明白?

说到底,刘欢的"科技感"从来不是为了炫技,而是对"音乐本质"的执着。

他总说:"别管用什么技术,歌得让人听得进心里。"好汉歌用了一堆电子合成器,照样唱出江湖气;非洲梦请来世界顶级录音团队,但最打动人的还是那句简单的大合唱。

就像他在采访里说的:"科技是翅膀,但得让人飞得更高,不是把人绑在地上。"

所以下次再听刘欢的歌,不妨多留意:那旋律里藏着的,可能不只是岁月的故事,还有一位音乐家对世界的好奇,和一颗永远年轻的"科技心"。

毕竟,能把艺术和科技玩到极致的人,要么是天才,要么是像刘欢这样——永远对世界保持好奇的"孩子"。