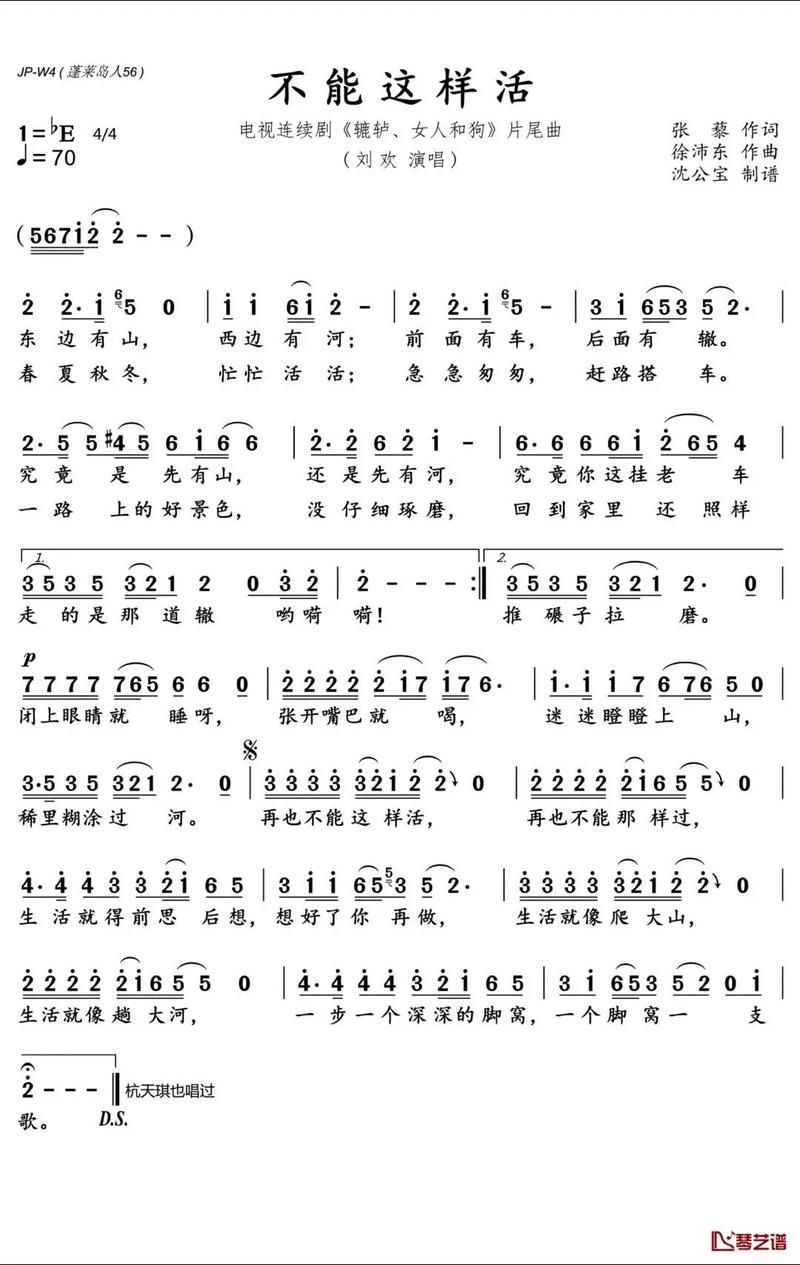

最近刷短视频,忽然听到一段熟悉的旋律——前奏一起,我下意识跟着哼“为什么你走的那么快,为什么你过的那么累”,可下一秒,编曲“噌”地炸开,电子鼓点震得手机发颤,原本带着点苍凉质感的歌声,硬是被加了十层混响,背景里甚至飘着“宝宝们双击666”的画外音。评论区吵翻了:有人说“老歌就该有老味儿”,也有人“改编才有新生命”。可说到底,当我们谈论刘欢的不能这样活,我们到底在谈论什么?是被流量裹挟的“热度”,还是藏在歌里,那份属于普通人的“活法”?

不能这样活不是“流量密码”,是刘欢写给自己和一代人的“生活课”

1990年,刘欢站在中华之歌的舞台上,第一次唱出不能这样活。那会儿的他,还不是后来好汉歌里“大河向东流”的豪迈歌手,而是个刚从中央音乐学院毕业的青年老师,眼里的光还带着点知识分子的锐利。

歌词是他自己写的:“生活的生活,发芽吧让它开花;为什么你说的话,别人都不当回事;为什么你做的事,别人都说不对……”朴素得像邻里聊天,却戳中了当时无数年轻人的心——改革开放十年,变化太快,快到很多人开始迷茫:我们拼命追赶,到底追的是什么?是别人眼中的“成功”,还是自己心里认的“活法”?

刘欢的唱法也特别没“架子”:没有高音炫技,没有刻意煽情,就像坐在你对面,用烟嗓跟你唠嗑,语气里有对生活的无奈,更有股“不服输”的劲儿。后来他在采访里说:“那首歌就是写给普通人的,我们都是在泥里打滚的人,不容易,但也得好好活。”

说白了,不能这样活从来不是用来“改编成神曲”的背景音乐,它是刘欢用音乐给一代人写的“生活课”:别被别人的标准绑架,活出自己的样子——这道理,放在今天,依然比“神曲”里的“电子嗨”有分量得多。

当经典被“魔改”,我们失去的不仅仅是一首歌

最近两年,刘欢的歌成了短视频改编的“重灾区”。千万次的问被剪成“失恋伤感BGM”,弯弯的月亮加了电音变成“夜店神曲”,最离谱的是不能这样活,有人给它配上“猫咪打翻花瓶”的搞笑视频,有人把原歌词“生活的生活,发芽吧让它开花”改成了“点赞的关注,刷起来别停下”——音乐里的那种生活感、严肃感,荡然无存。

有人说“老歌改编才能火”,可火的前提,是尊重原作的灵魂。刘欢的歌为什么能火三十年?因为他的每一首歌都有“人味儿”:好汉歌唱的是英雄气概,也是普通人的侠义情怀;从头再来唱的是跌倒后爬起的勇气,是下岗工人的倔强;不能这样活唱的是对生活的认真,是每个“拧巴”却又不愿放弃的普通人。

现在呢?改编的人只学了旋律的“壳”,没读懂歌词的“核”。他们不知道,当“为什么你过的那么累”配上“宝宝们点关注”时,失去的只是一首歌吗?失去的是对经典的敬畏,是对音乐背后那些真实情感的漠视。就像有人把蒙娜丽莎PS成“猫咪脸”,你说“火了”,但达芬奇画里那个微笑的神秘感,早被PS图层盖住了。

正确“打开”刘欢的歌:与其改编,不如懂他

当然,不是所有改编都是“魔改”。李健改编的贝加尔湖畔保留了空灵,多了丝细腻;周深唱的光亮,把古典韵律和流行唱法融得恰到好处。他们成功在哪?因为他们懂原作——懂刘欢歌里的“情”,懂经典背后的“人”。

年轻人听刘欢的歌,别只盯着“高音”“技巧”。听不能这样活,不妨看看1990年的纪录片:穿喇叭裤的年轻人挤在录像厅门口,刘欢在台上唱,底下有人跟着拍手,眼里有光。那光,是对生活的期待,也是对“活出自己”的渴望。

听从头再来,可以查查2000年前后下岗工人的故事:有人摆地摊,有人学手艺,他们哼着这首歌,不是因为“惨”,是因为“不服”。刘欢的歌从不是“贩卖焦虑”,而是“给力量”——就像不能这样活最后那句“我是说,你,不能这样活”,不是指责,是心疼,是鼓励。

说到底,不能这样活之所以能传唱三十年,不是因为刘欢的嗓音有多“神仙”,而是因为歌里藏着每个普通人的影子:我们都在和生活的“难”较劲,都在问“该怎么活”。现在短视频上那些改编,可能能火一时,但真正能留在心里的,永远是刘欢唱的那份“对生活的认真”。

下次再刷到不能这样活的改编视频,不妨暂停三秒:想想1990年那个唱着“生活的生活,发芽吧让它开花”的青年,想想歌里那句“不能这样活”的重量——这不是一句歌词,是刘欢给咱们所有人的答案:活得像个人样,活出自己的样。