在短视频时代,15秒能记住一段旋律,却很难听懂一首歌的灵魂。当好汉歌的“大河向东流”成了火锅店的背景音,从头再来的“心若在梦就在”被做成PPT励志模板,刘欢的歌似乎正在变成某种“符号”——它被贴上“经典”“大气”的标签,被反复截取片段,却很少有人愿意停下来想想:那些流淌了三十多年的旋律里,究竟藏着怎样对“活着”的真正理解。

一、我们总把“歌词”当“口号”,却忘了旋律里的体温

“心若在梦就在,天地之间还有真爱;看成败人生豪迈,只不过是从头再来。”

这句词太熟了,熟到很多人会在KTV里扯着嗓子吼,把“从头再来”当成万能的打气剂。但你有没有发现,刘欢唱它时,从不是激昂的呐喊,更像是一声叹息后的稳稳托举。

这首歌诞生在2000年,国企改革浪潮下,无数工人下岗。刘欢在接受采访时说:“我当时想写的不是‘你必须站起来’,而是‘你摔倒了,这个世界没放弃你’。”旋律里没有强行的鼓点,用的是钢琴铺底,弦乐缓缓推进,像一只手轻轻扶住你的肩膀——那种“从头再来”的底气,不是“我一定能行”的盲目自信,而是“就算失败,我也值得被温柔以待”的包容。

可现在呢?短视频里有人用它配“创业失败却逆袭”的爽剧,有人剪成“高考复读上岸”的鸡汤字幕。“从头再来”被简化成了“结果导向”的成功学,却丢了刘欢最想传递的:活着不是一定要赢,而是输了还能体面地重新开始。

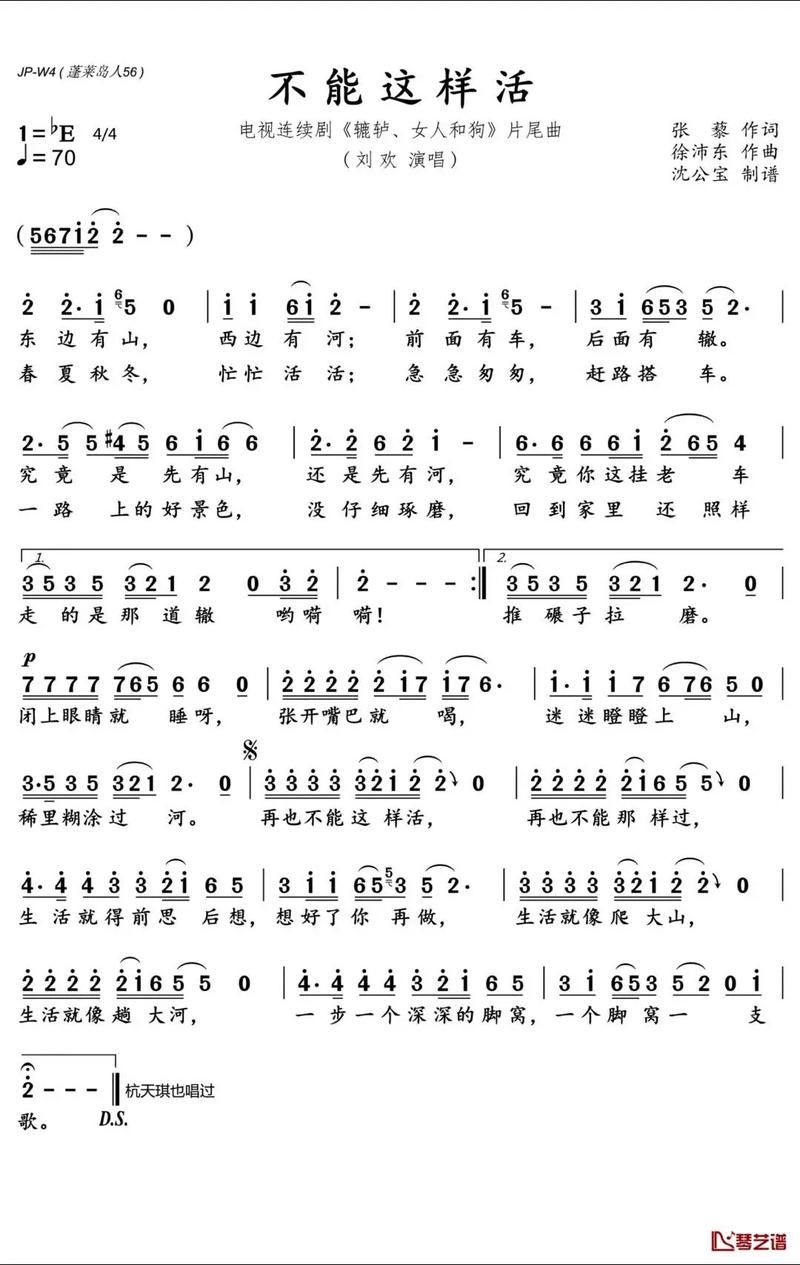

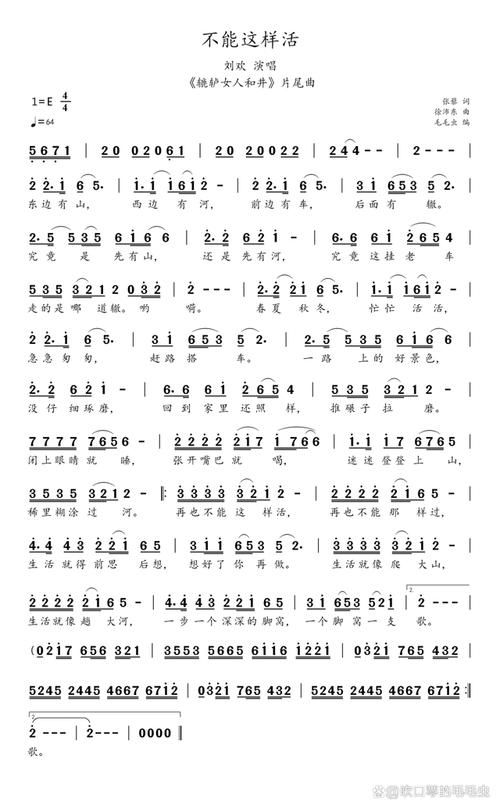

二、“不能这样活”,从来不是反抗,是对“活明白”的执着

刘欢的歌里,总有种“拧巴”的清醒。

千万次的问里,“是否这次我将真的离开”的反问里,藏着对选择的慎重;弯弯的月亮里,“遥远的梦啊你慢些走”的吟唱里,有对时光流逝的和解。但最戳人的,还是活着主题曲:

“还在走吗?还走吗?/我问你,你还要走吗?”

不是质问,是轻声的唤醒。就像一个老友看着你在人生岔路口迷茫,不给你答案,只问你“你自己想要什么”。

为什么说刘欢的歌“不能这样活”?这里的“不能”,不是批判,而是提醒。提醒我们别活成“被推着走的陀螺”:别为了流量讨好所有人,别为了“成功”忽略内心的感受,别把“活着”当成一场必须赢的比赛。

他总穿着朴素的衬衫站在舞台上,不炒作、不蹭热度,甚至连综艺都很少上。有人说他“不合时宜”,可他说过:“音乐是用来‘养’人的,不是用来‘赚’人的。”这种不合时宜,恰恰是对“不能这样活”的最好注解——在浮躁的娱乐圈,他守着“音乐先打动人,再打动世界”的笨道理,这一守,就是三十年。

三、经典为什么会“过气”?因为我们忘了听歌的人比歌更重要

有人说刘欢的歌“过气”了,年轻人不爱听。但事实是,当00后在B站刷刘欢在歌手唱弯弯的月亮的弹幕里全是“眼泪怎么突然流下来”,当好汉歌在短视频播放量破百亿时,这些歌从没真正离开过我们的生活。

我们只是忘记了:一首歌的生命力,从来不只是旋律好不好听,而是它能不能在不同时代里,让人照见自己的生活。

20岁听好汉歌,以为“豪迈”是大碗喝酒大口吃肉;30岁再听,才懂“大河向东流”里藏着对平凡人“不服输”的敬意——不是英雄主义,是“我搬砖也要搬出尊严”的烟火气。40岁听从头再来,才明白“看成败人生豪迈”不是输赢,是“走过半生,终于敢和自己握手言和”的释然。

刘欢的歌从不是“传唱度”的堆砌,它是一面镜子,照见的不是歌者的技巧,是我们每个人生命里的挣扎与生长。我们总说“经典永流传”,但真正的流传,是让每个时代的人都能在其中,找到属于自己的“不能这样活”的理由——别被潮流裹挟,别向现实妥协,别活丢了那个会哭会笑、有血有肉的自己。

下次再听刘欢的歌时,不妨关掉弹幕,放下手机。试试看,把那句“不能这样活”换成一句问句:“我应该怎样活?”

或许你会突然发现,那些流淌了三十多年的旋律里,早就藏好了答案。