要说咱们这代人的“集体记忆清单”,少不了一幅画面:90年代的电视机前,一家人挤在沙发上,屏幕里的李雪健扮演的宋江,在聚义厅前振臂高呼“替天行道”,紧接着,一阵苍劲有力又带着江湖气的吼声劈开空气——“大河向东流哇,天上的星星参北斗哇!”那一刻,不管大人小孩,谁心里不跟着涌起一股“大碗喝酒、大块吃肉”的酣畅?

这首歌,就是刘欢为98版水浒传演唱的主题曲好汉歌,但老百姓嘴里念叨的,从来都是那句最顺口的“大河向东流”。可奇怪的是,20多年过去了,剧里的特效早被笑“五毛钱”,演员的皱纹也悄悄爬上眼角,唯独这首歌,每次一响,还是能让人立刻想起梁山泊的108条好汉,想起那种“路见不平一声吼”的热血。它到底凭什么,成了怎么都忘不掉的“时代BGM”?

一、刘欢的嗓子:把“江湖气”唱成了“人味儿”

要说刘欢唱大河向东流,最大的魔力,全在那副嗓子里的“故事感”。你仔细听,他唱的时候,没有一点刻意的“炫技”,就是那么自然地一开口,像是街角说书先生,声音里带着多年的风霜,又藏着对兄弟情的赤诚。

当时水浒传剧组选主题曲,导演杨洁其实挺头疼的。原著里的“水浒气”,既要有官逼民反的悲怆,又要有绿林好汉的豪迈,还要让普通观众听得懂、记得住。试了好几个歌手,总觉得差点意思。直到刘欢进棚录音,开口第一句“大河向东流”,杨洁导演眼睛一亮——就是这味儿!

刘欢是怎么唱出“江湖人”的感觉的?他自己后来聊过,为了理解好汉们的“草莽气”,他把水浒传原著翻来覆去看了三遍,尤其关注那些打打杀杀背后的兄弟情、家国情。比如唱“路见不平一声吼”时,他刻意没用太亮的嗓音,反而压了点喉音,像是从胸腔里憋出来的不平之气;唱“该出手时就出手”时,声音又猛地扬上去,带着一股“豁出去”的痛快。这种“收放自如”,让歌曲既有“大碗喝酒”的粗犷,又有“兄弟情谊”的细腻,成了“人歌合一”的典范。

后来有不少歌手翻唱这首歌,有的加入了摇滚元素,有的改成了慢摇,但总觉得少了点什么。仔细一听,缺的就是刘欢那种“把角色唱进自己骨子里”的真诚——他唱的从来不是旋律,是“替天行道”的初心,是“四海之内皆兄弟”的江湖。

二、歌里的“烟火气”:从水浒传到老百姓的日子

大河向东流能火成“神曲”,不光是因为刘欢唱得好,更因为歌里的“人间味儿”,比电视剧还戳心。

你品那歌词:“大河向东流哇,天上的星星参北斗哇”,表面看是写景,其实藏着老百姓最朴素的哲学——像河水一样顺势而为,像星星一样找对方向。剧里梁山好汉是被逼上梁山的,现实中哪个老百姓没经历过“被生活推着走”的时刻?这首歌就像一剂“安慰剂”,告诉你:哪怕日子再难,也得像黄河水一样,往前流啊。

还有“路见不平一声吼,该出手时就出手”,现在听着像口号,但在90年代,这话简直是“社会刚需”。那时候日子不富裕,街坊邻居间互相帮衬是常态,路上遇到不平事,谁还不愿站出来说句话?这首歌把这种“民间的仗义”唱了出来,唱得直白,唱得痛快,老百姓听着就觉着“这是唱咱呢”。

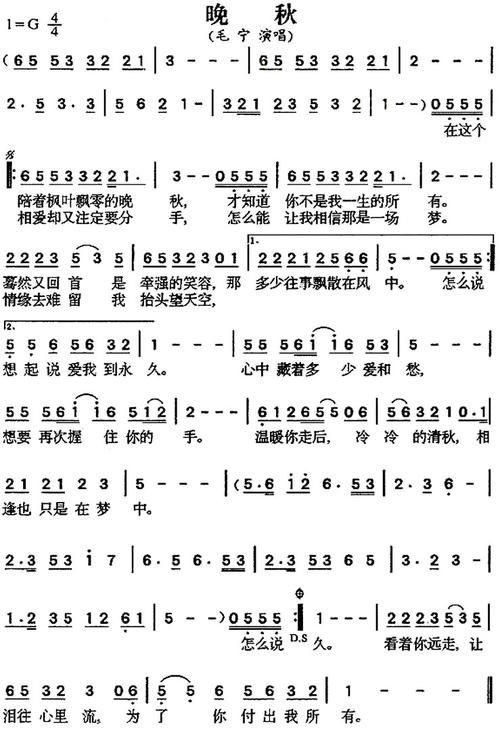

更绝的是旋律,简单到没边,两小节循环往复,像极了老百姓哼哼的“小调”。但你越听越上头,最后连“哇”“呀”这些语气词,都能跟着吼得震天响。为什么?因为它把“戏曲的韵律”和“民歌的亲切”揉在了一起,前奏的唢呐一响,就像过年时村里的锣鼓,不用学,跟着就能晃起来。这种“接地气”的聪明,比任何复杂的编曲都更能抓住人心。

三、时间是最好的“传唱人”:为什么20多年过去,我们还爱唱它?

说来也怪,现在的KTV里,大河向东流依然是必点曲目。00后的小朋友跟着吼“哇呀呀”,80后的爸妈在旁边跟着打拍子,好像这首歌根本没过时。

它到底凭什么“保鲜”?我想,是因为它唱的是“永恒的人情”。20多年前的“江湖气”,是“仗义”;20多年后的“江湖气”,是“担当”。以前听,觉得是替好汉们出气;现在听,像是对自己的鼓励——生活就像大河东流,有起有伏,但不能停;遇到不平,该发声时就发声;遇到难处,该扛时就扛。

刘欢自己可能也没想到,当年为了一部电视剧唱的歌,会成了几代人的精神符号。他后来很少在公开场合唱大河向东流,说“怕唱歪了”,生怕自己现在的状态,配不上当年那个“把江湖唱进心里”的自己。可恰恰是这份“较真”,反而让这首歌更珍贵——它不像流量歌曲,靠营销刷存在感,而是靠实力和真心,在时间里“自然发酵”。

现在的歌坛不缺“神曲”,有的靠节奏洗脑,有的靠歌词猎奇,但像大河向东流这样,20年过去,一响起还是让人心头一热的,真的不多了。因为它不是一首歌,是一代人的青春,是我们骨子里那份“该出手时就出手”的勇气,是哪怕颠沛流离,也要“大河向东”的倔强。

下次你再听到“大河向东流哇”,不妨跟着吼一嗓子——吼的不是旋律,是那个曾经热血沸腾,也永远会热血沸腾的自己。你说,对吧?