凌晨两点,朋友圈又刷到一条:“听完刘欢晚秋,眼泪没忍住。明明是秋天,却好像走过了整个青春。”评论区里,99条回复里有97条在问“是不是只有我?”“有没有同款?”——一首诞生于上世纪80年代末的歌,凭什么能让三四十岁的中年人和二十出头的年轻人都为之哽咽?

从“北风萧瑟”到“人间烟火”,刘欢的歌里藏着“时间的重量”

第一次听刘欢唱晚秋,很多人会被开篇那句“北风萧瑟凉意深”镇住。不是那种声嘶力竭的嘶吼,也不是刻意煽情的婉转,就是他用略带磁性的中音,像剥洋葱一样,把一层层情绪慢慢摊开:先是凉意浸骨的晚秋,再是“聚散难舍”的无奈,最后在“爱若只是为了分离”的叹息里,留下一个长长的、让人喘不过气的尾音。

这哪是在唱歌?分明是在给每个经历过“聚散”的人,写了一封时光信。

刘欢自己曾说,唱歌“不在于技巧,而在于有没有把心里的东西掏出来”。他唱晚秋时,正是他艺术生涯最“冲”的年纪——29岁,刚从中央音乐学院毕业不久,嗓音里有年轻人的锋芒,却又带着学院派的克制。这种矛盾,反而让歌曲有了奇妙的化学反应:副歌“爱若只是为了分离,相遇又有什么意义”时,他声音里带着棱角,像质问命运;而“谁能告诉我,是什么原因”的转音,又软得像揉进月光里的棉花,让人想起少年时第一次懂得失落的滋味。

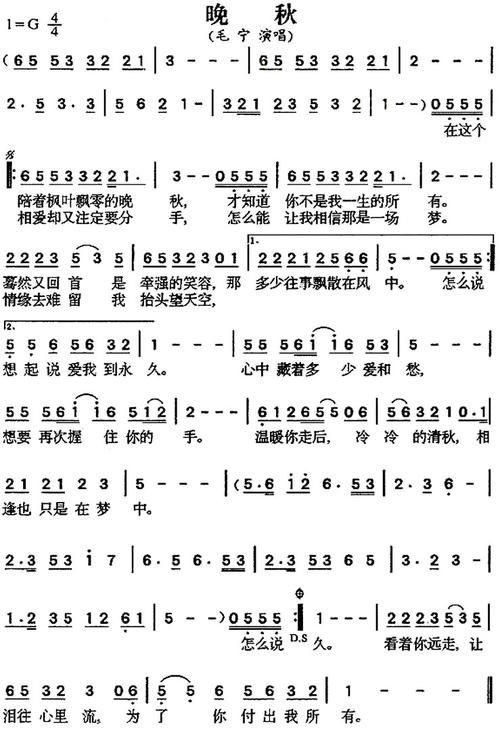

从毛宁到刘欢:一首歌如何唱出两种“人生况味”?

提到晚秋,很多人第一反应是“毛宁的歌”。没错,1993年毛宁的原版,火遍大江南北。但你仔细对比会发现,刘欢的晚秋完全是另一个“版本”:毛宁的唱法是“南国风”,带着点温润的甜,像江南烟雨里的一首小情歌;而刘欢的,是“北国风”,裹挟着旷野的凉意和泥土的厚重,像老北京胡同里的一声叹息,远看是萧瑟,近听全是故事。

这或许和两人的经历有关。毛宁唱晚秋时,是“情歌王子”,站在舞台中央,唱的是年轻人的爱而不得;而刘欢唱这首歌,早已不是单纯“表演”。他曾说:“音乐家不是站在岸上指挥渡船的人,自己也要在船上。”1989年,他刚从学校出来,面对音乐市场的变革,也面对过“理想与现实”的撕扯——这种“人生体验”被他揉进了歌里,让晚秋从“情歌”变成了关于“相遇、离别、时间”的生命咏叹。

很多人说,刘欢的晚秋有“画面感”:是秋风卷起落叶时,一个人站在空荡荡的车站;是冬夜街头,看见旧恋人牵着别人的孩子;是中年酒局上,突然想起某年某月的某个下午,那个曾对你说“永远”的人……这些画面,其实都藏在他声音的“留白”里——他从不把感情说满,却让你在每个呼吸间,都能品到自己的故事。

为什么三十多年后,我们依然需要“晚秋”?

前阵子,00后同事小林跑来问我:“晚秋是老歌吧?但我妈说她年轻时天天听,现在我好像也懂了。”她的困惑,或许也是很多人想问的:在这个短视频、AI神曲满天飞的时代,一首老歌凭什么“破圈”?

我想起有个乐评人说过:“流行歌曲会过时,但‘生命体验’不会。”刘欢的晚秋之所以能传唱至今,正因为它唱的不是某个特定年代的“小情绪”,而是每个人的“共性体验”:我们谁没经历过“以为能走一辈子,却突然走散”的人?谁没在某个深夜,对着窗外的月亮问过“为什么”?刘欢的厉害之处,就是把这种“说不清道不明”的复杂情感,用最朴素的方式唱了出来——没有华丽的编曲,没有故作高深的歌词,只有一把嗓子,一颗愿意“和听众共情”的心。

就像现在,当你加班到凌晨,拖着疲惫的身体走在空无一人的街上;当你和恋人吵架后,独自坐在楼下的长椅上;当你远在异乡,突然接到父母的电话……晚秋的旋律响起时,你会发现,那句“爱若只是为了分离,相遇又有什么意义”里,藏着的不是绝望,而是对“曾经拥有”的珍视;那句“谁能告诉我”的质问,也不是抱怨,而是对“人生无常”的释然。

这大概就是经典的力量:它不会告诉你“怎么办”,却会让你觉得“我懂了”。就像刘欢站在那里,不说话,你就知道——那个唱晚秋的男人,把每个人都心里的“秋意”,唱给了听歌的人。

如今再听晚秋,突然明白:为什么有人说“刘欢的歌是‘时间的琥珀’”。他把1989年的风、1993年的雨、2024年的霓虹,都揉进了旋律里,让每个听歌的人,都能在歌里找到自己的“晚秋”——那或许不是伤感的,而是带着温度的;不是结束的,而是提醒我们:那些曾刻骨铭心的相遇,从来都不是白费的。毕竟,有些歌,听的是旋律,品的,是人生。