深夜刷到网友评论:“刘欢的歌,像在听一个老朋友讲故事,明明没经历过他唱的人生,却总觉得眼泪在打转。”底下有人回:“因为他唱的不是别人,是我们藏在心里没敢说出口的念想啊。”

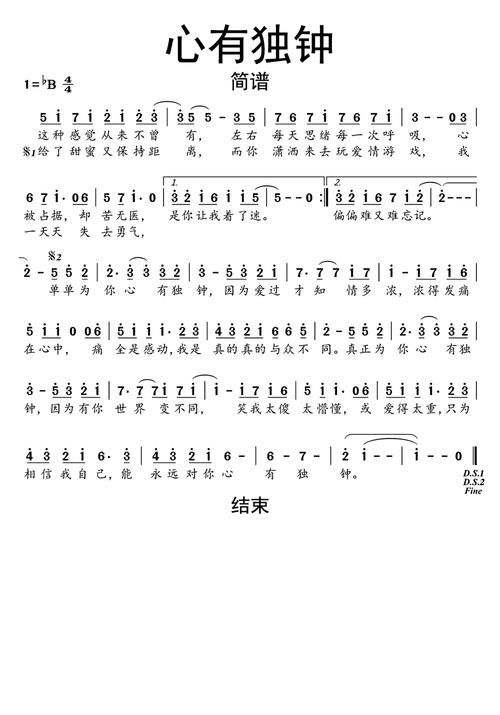

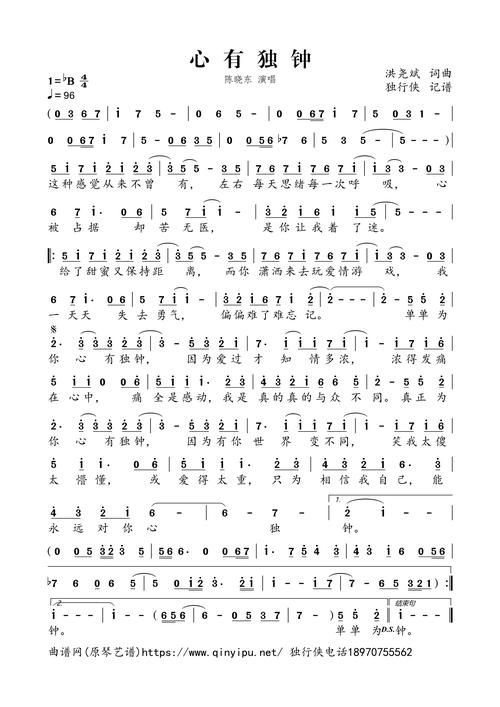

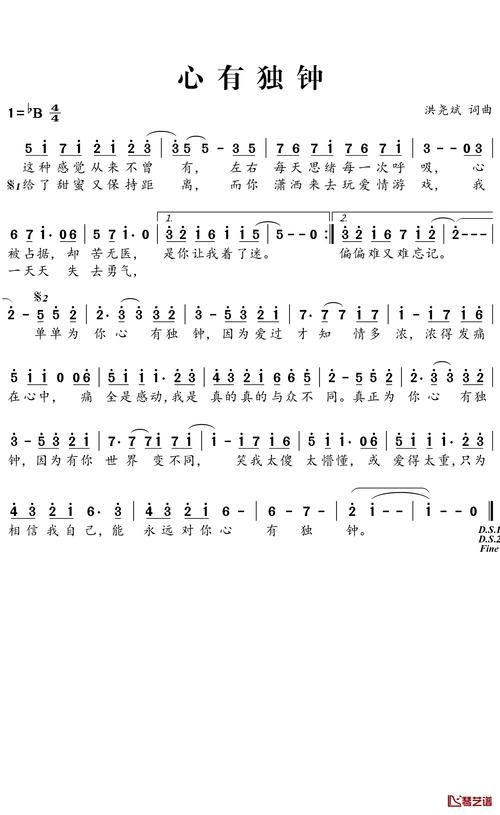

这话扎得人心疼。刘欢在乐坛40年,出了多少歌记不清,但只要他的前奏一响,不管是80后、90后还是00后,总能跟着哼起来。有人说他的歌“大”,唱家国情怀能震碎屋顶;也有人说他“细”,唱情歌能揉进骨缝里。可到底为什么,那么多人总觉得,刘欢的某首歌里,藏着专门给自己的“心有独钟”?

他的嗓音,是“讲故事的人”,不是“唱歌的机器”

第一次被刘欢的歌声打动,不是在春晚,是在高中晚自习后的操场。耳机里循环弯弯的月亮,沙哑的嗓音像浸了蜜的温酒,一句“遥远的夜空,有一个弯弯的月亮”,突然让枯燥的题海有了画面感——原来乡愁不是教科书里的概念,是抬头就能看见的月,是奶奶摇着蒲扇讲的过去。

后来才发现,他嗓音里的“故事感”从来不是刻意为之。唱好汉歌时,他会把“大河向东流”的豪迈咬出泥土味儿,仿佛站在梁山泊上吼给兄弟们听;唱千万次的问时,又收起所有技巧,只剩一句“是否将你遗忘在历史中”的颤抖,像在问每个为生活奔波的人“你还好吗”。

有次看他的采访,记者问:“您唱歌时总带着情绪,是刻意设计的吗?”他摆摆手:“我哪里是在设计,我是怕对不起这首歌。从头再来我唱了那么多遍,每次想到下岗工人的故事,喉咙都发紧。这不是表演,是欠歌的债。”

他的歌里,藏着你人生里所有的“重要时刻”

有人说:“刘欢的歌,是BGM一响,就能拉回某个具体时刻的时光机。”

90后记得,1998年春晚相约一九九八里,那英和他合唱的“相约那永远的青春年华”,是多少人迈向新世纪的仪式感;00后可能不知道北京欢迎你有多火,但奥运圣火点燃时,他那句“北京欢迎你,用热情打动了你”,至今还是体育赛事里最让人热血的旋律;甚至当你第一次离开家乡,在火车站听到凤凰于飞的“旧梦依稀,往事迷离”,突然就懂了什么是“半生未拆的礼物,把遗憾拼成圆”。

最绝的是,我和你。2008年奥运会开幕式上,当那声“我和你,心连心,同住地球村”轻轻响起,全世界都安静了。后来刘欢说:“当时不让我唱高音,说要‘轻柔地像耳语’,可我就是怕轻了不够诚恳。怎么才能让全世界都听懂中国人的热情?那就用最简单的心,唱最普通的话。”

你看,他从不追求“惊艳四座”,却总能在关键时刻,用最朴实的歌声,成为一代人的集体记忆。

为什么40年过去,我们还是“心有独钟”?

现在短视频里翻唱刘欢歌的人越来越多,模仿他的高音,学他的手势,可就是唱不出那种“让人心头一颤”的滋味。为什么?

因为他唱的从来不是“技巧”,是“真诚”。当年唱千万次的问,他在录音棚里录了17遍,导演都说“行了,就这样吧”,他却摇头:“不对,我还欠它一点‘绝望里的希望’。”后来听伴奏,才发现他在某个句尾悄悄加了轻微的哽咽,像在替所有问“为什么”的人发声。

也因为他从不“追潮流”。当所有人都唱情情爱爱时,他写从开始到现在唱“是否爱一个人的方式,永远不会变”;当电子音乐火遍全球,他坚持用交响乐配少年壮志不言愁”。可奇怪的是,这些“不合时宜”的歌,反而能穿越时间,让几十年后的年轻人依然觉得“这唱的就是我”。

更因为他把“歌手”当“修行”。有人问他“现在还敢不敢在广场上唱好汉歌”,他笑着说:“敢啊!只要还有人想听,我就敢吼。唱歌不是为了装酷,是为了让听歌的人觉得‘有人懂我’。”

最后想说:刘欢的“心有独钟”,是唱给每个认真生活的人

前几天刷到一条评论:“压力大的时候,就听刘欢的从头再来。不是说能解决问题,但听着他唱‘心若在梦就在,天地之间还有真爱’,就觉得自己还能再撑一会儿。”

是啊,为什么总有人对他的歌“心有独钟”?因为他唱的不只是歌,是平凡人藏在心里的不甘、期待和温柔。他站在台上像个巨人,用歌声告诉你:别怕,生活很难,但你值得被听见。

或许,这就是刘欢最厉害的地方——他用40年的时间证明:真正的经典从不是流量堆出来的,而是一个歌者用真心,为每个时代留下的“情书”。情书的名字,就叫“我懂你”。

下次耳机里再放刘欢的歌,不妨慢下来听听。或许你会发现,那句让你眼眶发热的歌词,早就是他写给你的,专属的“心有独钟”。