去年深秋,我在后台偶然撞见几位准备上台的中年歌手,候场区里正放着老歌,当刘欢的山茶花响起来时,原本七嘴八舌的几个人突然安静了,有人跟着轻轻哼,有人抬起头望向舞台侧幕,眼神里有种说不出的温柔。

这首歌,你大概率听过。可能是在老式收音机里,可能是某部年代剧的插曲,甚至可能是KTV里酒过三巡后,有人点唱的“一首老歌”。但奇怪的是,不管过去了多久,只要前奏一起——钢琴声像山涧里的水慢慢漫过来,刘欢的声音裹着风油精般的清冽感钻进耳朵——你总能瞬间被拽回某个具体的时间:可能是初中那年趴在课桌上偷偷听随身听的下午,可能是大学第一次离开家时,爸妈在电话里说“没事听听这首,不刺耳”,也可能是某个加班的深夜,耳机里循环的这首歌让你突然没哭出来。

它好像从不是什么“顶流爆款”,却像家里的旧棉袄,不时髦,但暖和;像老朋友,不常联系,但见面就不生分。这到底是怎么回事?刘欢的山茶花,凭什么能“熬”过30年,成了一代人心里“会呼吸的旧时光”?

01 这首歌的“根”,扎在泥土里,却长出了春天的样子

要读懂山茶花,得先听懂刘欢唱这首歌的“味儿”。

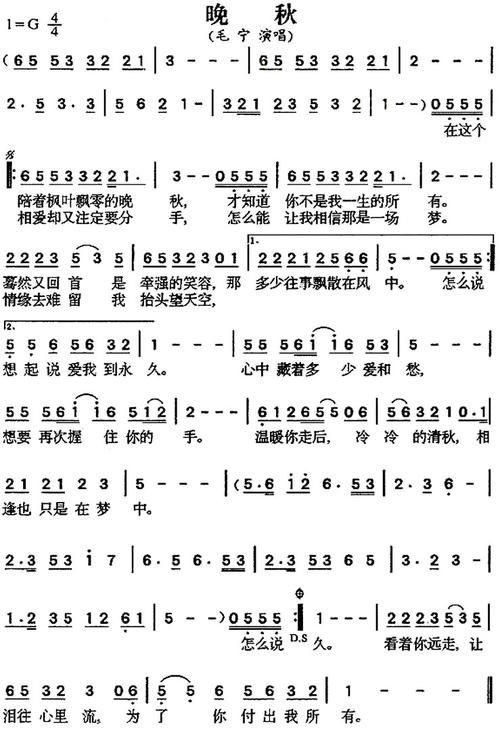

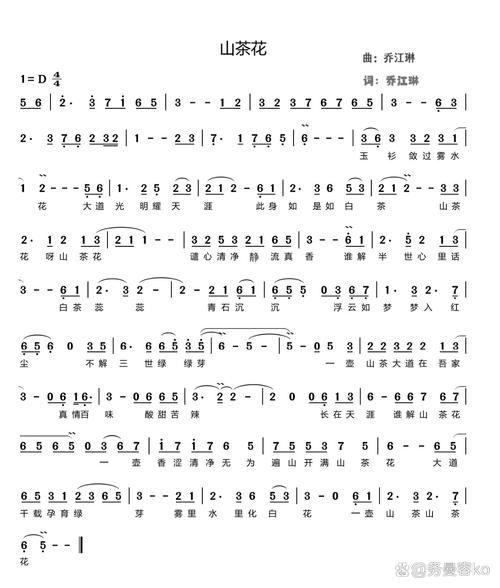

上世纪90年代初,流行乐坛正热闹:港台歌手带着迪斯科、摇滚乐冲进大陆,年轻人沉迷于张雨生的我的未来不是梦、王杰的一场游戏一场梦,节奏快、旋律抓耳,像夏天冰镇汽水,“滋啦”一声就让人上头。但刘欢没凑这个热闹,他当时刚唱完少年壮志不言愁千万次的问,手里握着“内地流行音乐教父”的筹码,却突然转身,扎进了山茶花里。

这首歌的歌词,老实说,不算“抓耳”。没有爱来爱去,没有轰轰烈烈,就是简单几句:“山茶花,你静静地开,在野外/没有人注意你的存在/山茶花,你默默地开/不为谁,不为等待……”句句平淡得像白话,却像春风吹过麦田,带着泥土和露水的清气。刘欢唱的时候,没有炫技,没有嘶吼,就是用他那副“醇得像老酒”的嗓子,慢慢把每个字“揉”碎了喂给你听。尤其是“静静”两个字,他声音里的留白,像在描一幅水墨画——山茶花不是开在花店玻璃橱窗里的精致品,是长在山坡上、石缝里,没人浇水没人管,自己就开了的那种。

这大概就是刘欢的“轴”。他觉得好的音乐,不该是“炸”出来的,得“沉”下去。他早年在中央音乐学院学的是古典音乐,骨子里带着对“旋律性”和“情感克制”的执拗,所以在山茶花里,他拒绝了当时流行的电吉他鼓点,编曲只用了一把吉他、一架钢琴,偶尔加几声悠扬的笛子。前奏的钢琴声一起,就像清晨推开窗,看见山边沾着露水的花瓣,整个人的心都跟着软下来。

后来有次采访,刘欢说:“我总觉得,好歌得有‘根’。这个‘根’,不是技巧,是接地气。山茶花就是我想唱的,普通人的生活里,那些不被看见的美好——就像路边野花,没人注意,但它春天照样开,活得挺自在。”

02 为什么30年后,我们仍需要这样一首“不着急”的歌?

现在想想,90年代初的我们,好像也挺“不着急”的。没有短视频,没有内卷,放学后的乐趣是蹲在路边看蚂蚁搬家;喜欢一个人,不敢说,就写在本子夹层里,连折个纸心都要反复叠好几遍;对未来充满期待,却又不知道具体期待什么,反正觉得“日子肯定越活越好”。

山茶花就像那时候的我们。歌词里“不为谁,不为等待”,不是消极,是洒脱;是“我自己开花,只是为了活着”的底气。后来日子过快了,我们被推着往前跑:要买房,要升职,要给孩子报辅导班,连听歌都要“快进”——30秒抓住副歌,1分钟记住旋律,方便发朋友圈。突然有一天,听到山茶花里“静静地开”“默默地开”,好像有只手轻轻按下了生活的暂停键:原来不是所有事都需要“意义”,不是所有付出都要“回报”,就像山茶花,开过就开过了,风一吹,花瓣落了,但明年春天,它还开。

我有个读者去年给我写信,说父亲查出重病,她在医院陪护时,天天循环山茶花。“我爸年轻时是工人,一辈子没说过什么漂亮话,但有一天半夜,他突然对我说:‘丫头,别慌,就像那歌里唱的,花开了就开了,落了也落了,日子总得过下去。’”她信里最后一句:“刘欢的歌,唱的不是花,是普通人的骨气——不张扬,也不趴下。”

这句话我记了很久。现在回头看,山茶花能火30年,从来不是因为“传唱度高”,而是因为它成了普通人的“情绪替身”。我们这一代人,谁没经历过“默默付出却没人在意”的时刻?谁没尝过“生活一地鸡毛但仍要微笑前行”的滋味?山茶花里那个“静静开、默默开”的花,就是我们自己啊——活得不算耀眼,但很用力。

03 刘欢的“笨办法”:用时间熬出来的好歌,越老越有味

这几年总有人说“经典难再”,因为“现在的歌太短命了”。仔细想想,确实不是现在的歌手不行,是环境变了。以前歌手出张专辑,要写歌、编曲、录棚、等电台打榜,一套流程走下来,半年就过去了,歌里全是“熬出来的故事”。现在呢?一首歌的制作周期可能短到几天,AI作曲、AI修音,听起来很“高级”,但少了点“人味儿”。

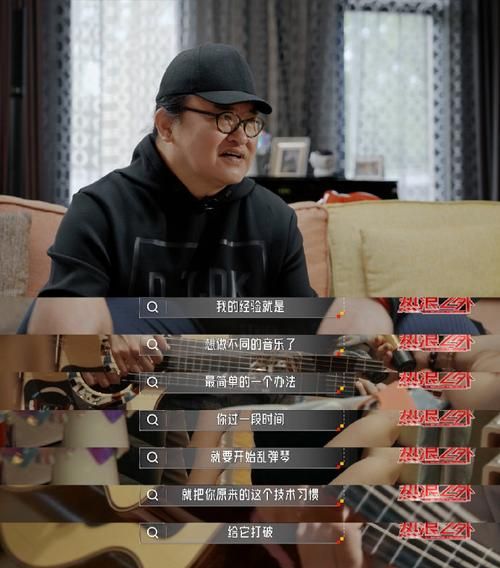

刘欢好像一直都活在过去那个“节奏慢”的频道里。他唱山茶花时,为了找到“既大气又克制”的感觉,自己在棚里反复试了七八遍,连录音师都说“刘老师,差不多了”,他却摆摆手:“再听听,我再感受感受。”这份“笨”,其实是对音乐的敬畏。

后来他上了歌手2020,60多岁的人了,在舞台上唱从头再来,唱弯弯的月亮,台下的年轻人跟着喊“安可”,有人说“老一辈的艺术家就是有范儿”。但我觉得,他的“范儿”从来不是来自“资历”,而是来自“每次开口都像第一次认真唱”的态度。就像山茶花,30年前唱“静静开”,30年后唱,依然能让人听见山间的风、泥土的香,听见一个普通人对生活的热爱。

前几天,我在短视频平台刷到一个视频:一个00后女孩坐在书桌前,耳机里放着山茶花,配文:“备考压力大,这首歌让我觉得,慢慢来,也一样会开花。”下面有评论说“原来老歌真的能跨代”“我妈妈怀我的时候听的,现在我听到还是感动”。

你看,好的艺术,从来没有“过时”这一说。它就像山茶花,开在过去的山坡上,也开在现在的窗台下,只要有人需要那份“不慌不忙的温暖”,它就永远在。

写在最后:我们为什么还爱听山茶花?

可能是因为我们太需要“被治愈”了。

在一场卷一场的竞争里,在一遍遍“你要优秀”的催促里,山茶花告诉我们:你可以慢慢来,可以不耀眼,可以像路边的小花一样,按自己的节奏活着。你的存在,本身就是意义——就像刘欢在歌里唱的“山茶花,你静静地开”,这份“静里藏着的力量”,大概就是它留给我们最珍贵的礼物。

下次听山茶花时,不妨闭上眼睛。也许你会看见,三十年前的那个自己,正站在山坡上,对着漫山的花笑,风一吹,花瓣落在肩上,像一句没说出口的:“别怕,一切都好。”