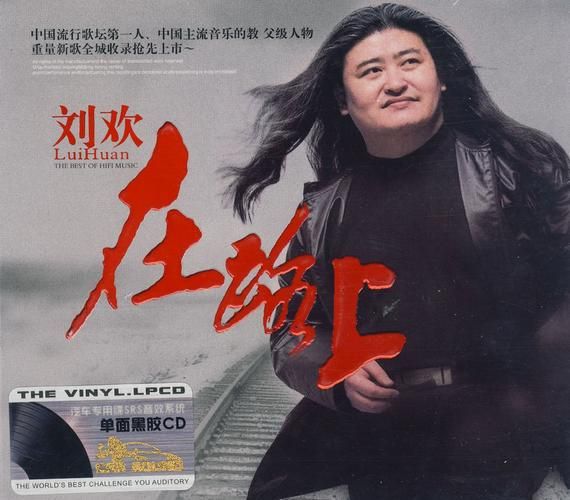

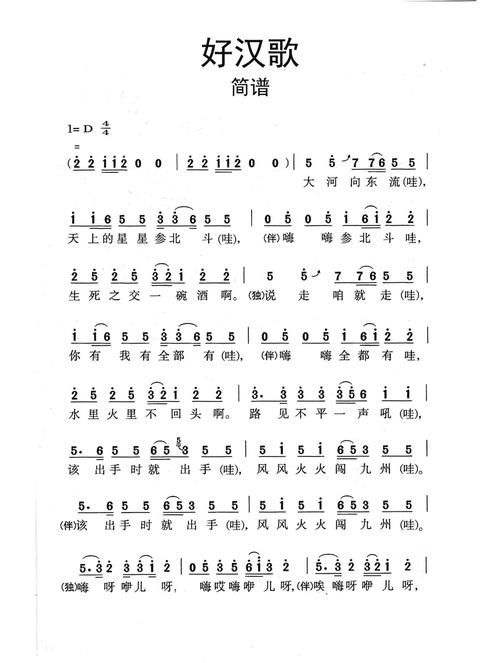

提起刘欢,很多人脑子里会跳出“高音”“实力派”“艺术家”这些标签,但要说他的“歌口”——这个不是专业术语,却每个听他歌的人都能意会的词,到底藏着什么魔力?明明他的歌里没有花哨的转音,没有刻意炫技的飙高音,可为什么前奏一响,就能让你瞬间安静下来?哪怕过去二十年,再听好汉歌依然会跟着吼“大河向东流”,再听千万次的问依然会心头一紧?

他的嗓音,是“用故事酿酒”的醇厚

刘欢的嗓音第一眼看上去并不“完美”——不高亢到刺破天际,也不清亮到像山泉,可就是这种带着颗粒感的醇厚,像陈年的老酒,初入口或许不烈,但后劲十足。你看他唱弯弯的月亮,开头那句“遥远的夜空,有一个弯弯的月亮”,声音里像是裹着月光,又像裹着故土的晨雾,不急不缓,可每个字都往你心里钻。你怎么会觉得这不标准?因为他唱的不是音符,是“少无适俗韵,性本爱丘山”的念旧,是“此夜曲中闻折柳,何人不起故园情”的牵绊。

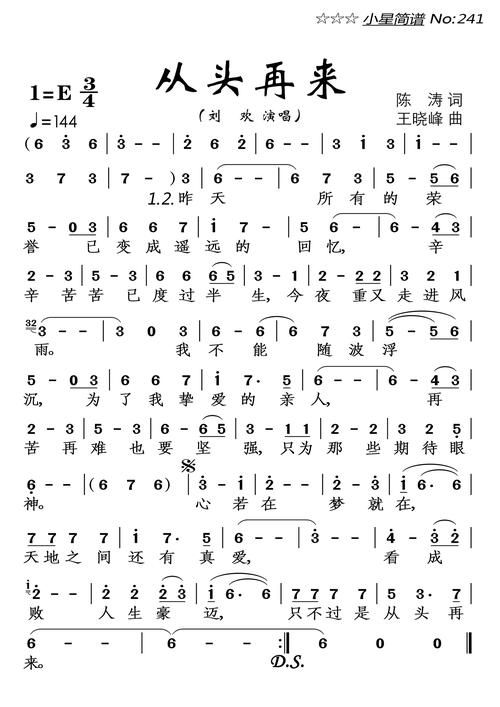

后来才知道,这种“不标准”恰恰是他的“标准”。他从不刻意追求音准的机械完美,反而让每个字带着情绪的重量——唱从头再来时,声音里是“跌倒了就爬起来”的倔强;唱我和你时,又成了“同一个世界,同一个梦想”的包容。他的嗓音像个老友,坐在你对面,把故事揉进歌里,让你觉得“啊,这说的是我”。

他的“歌口”,是“把技巧藏进呼吸”的功力

很多人说刘欢的歌“越听越有味道”,细品才发现,那些“味道”都藏在他呼吸的缝隙里。你看好汉歌里“路见不平一声吼”那一句,吼得惊天动地,可你听他吼之前,有个极轻的吸气声,像战士握紧刀柄前的蓄力,那声“吼”才有了千斤之力。还有丹顶鹤的故事里“走过那片芦苇坡”一句,尾音轻轻上扬,像羽毛拂过水面,不刻意,却让人鼻子一酸——这哪是技巧?分明是把二十年唱功熬成了本能。

更绝的是他的“留白”。唱凤凰于飞时,那句“旧梦依稀 往事迷离”,他会在“旧梦”后停半秒,像给听众留出回忆发酵的时间;唱不能这样活时,“天地之间有杆秤,那秤砣是老百姓”的“秤砣”二字,他会加重语气,像锤子敲在你心上。这种节奏的拿捏,不是教科书教会的,是对音乐的敬畏,是对听众的尊重——他懂你要什么,不要什么。

他的歌,是“时代刻进DNA的记忆”

为什么我们这一代人,哪怕哼不全歌词,也能跟着刘欢的歌打拍子?因为他的歌,是刻在时代年轮里的记忆。八十年代,少年壮志不言愁让多少年轻人热血沸腾,觉得“金杯银杯不如老百姓的口碑”不是口号,是信仰;九十年代,好汉歌随着水浒传火遍大江南北,村口小卖部的喇叭里放的是它,工地上的大哥们吼的是它,连小学生都会改歌词唱“大河向东流啊,天上的星星参北斗”;新世纪,我和你在奥运会开幕式上响彻世界,那声音里没有大国崛起的张扬,只有“欢迎来到我的家”的温柔。

这些歌不是“爆款”,是“刻痕”。它们陪着我们的青春走过,从穿着喇叭裤的少年,到西装革履的中年。每次再听,都像打开一本老相册,里面有当年的热血,有当年的迷茫,有当年那个以为“唱一辈子歌就够”的自己——刘欢的歌,早就不是单纯的旋律,是我们人生的BGM。

最后想说:刘欢的“歌口”,是“人不负歌,歌不负人”

现在这个时代,修音技术能让每个歌手都“完美”,可我们为什么越来越想念刘欢的“不完美”?因为他唱的从来不是“技巧”,是“人心”。他站在台上,腰杆挺得笔直,像棵松树,你说他端着?可你听他唱你是这样的人,声音里的哽咽,比任何表演都真诚。

有人说刘欢“过时了”,可你看歌手舞台上,他清唱璐璐时,00后观众也会跟着落泪;你看短视频里,用他的歌当BGM的视频,总能收获百万点赞。其实他没过时,只是我们太久没听过“用灵魂唱歌”的声音了。

刘欢的“歌口”到底有多绝?或许就像他自己唱的那句——“天地之间有杆秤,那秤砣是老百姓”。能刻进人心里的歌,从来不是技巧堆出来的,是把日子过成诗,把诗唱成歌,最后让每个听歌的人,都能在歌里找到自己的影子。这,才是最绝的“歌口”。