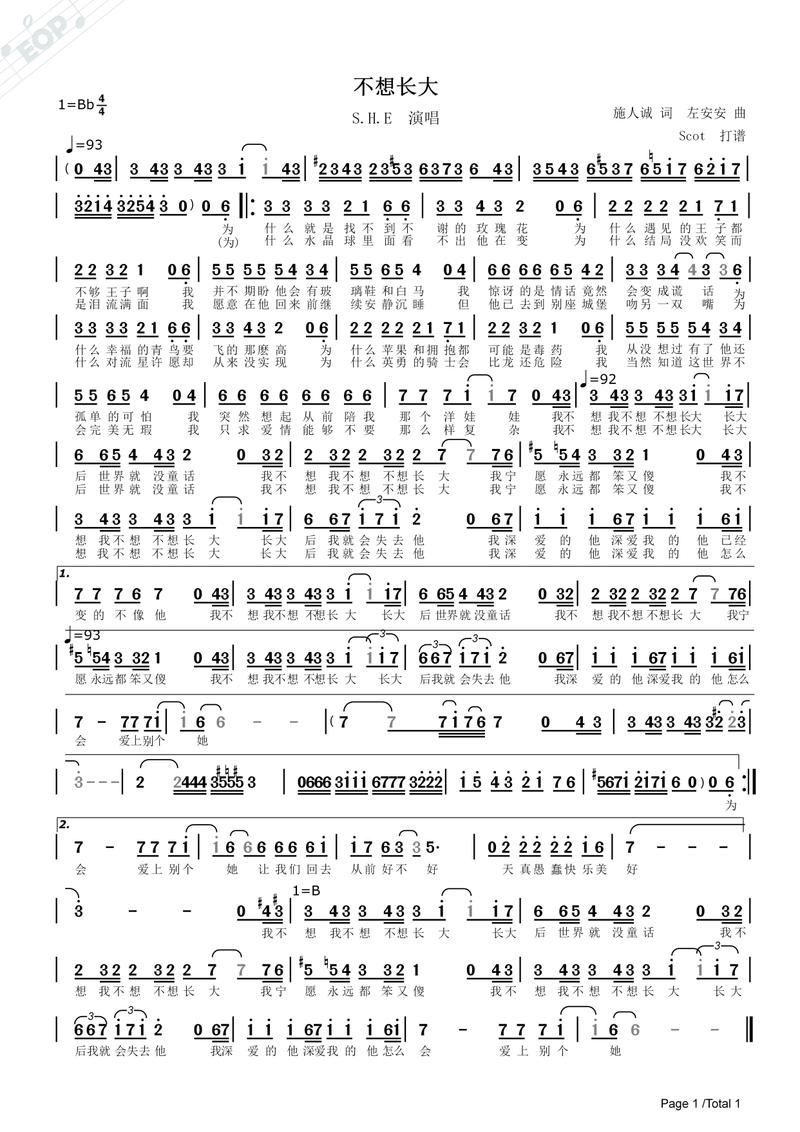

上周深夜加班,公司楼下便利店的音响突然飘来一句“我不想我不想不想长大,世界那么大……”是刘欢的不想长大。不是S.H.E那个元气满满的版本,是他醇厚得像陈年普洱的嗓音,裹着几分沙哑,把那句“不想长大”唱得像在对着月光自言自语。

我站在便利店的冷气里,突然想起大学时窝在宿舍刷这首歌的场景——那时总觉得“不想长大”是青春期的小任性,如今30岁的耳朵再听,却听出了些“不敢长大”的苦涩。

刘欢的“不想长大”:不是青春期的闹脾气,是成年人的“偷偷怀旧”

刘欢唱歌,向来是“稳”字当头。从好汉歌的豪迈到弯弯的月亮的温柔,他的声音里总有种岁月沉淀下来的厚度,像个能把心事装下的旧木箱。可偏偏在这首不想长大里,他收起了所有“人设感”,像个突然卸下铠甲的朋友,把成年人藏在西装口袋里的“小孩”放了出来。

“长大以后,现在的我,忘记了快乐。”这句词一出口,我耳朵里的雷达突然响了。不像S.H.E版本里带着对未知世界的好奇和挣扎,刘欢的演绎更像一场“成年人复盘会”——他唱得慢,像每个字都在嚼碎后咽下,你能听出声音里细微的颤动,像是说到“好久没放风筝”“好久没数星星”时,突然被回忆硌到喉咙。

有次后台采访音乐人老周,他说:“刘欢唱歌最厉害的是,他永远让你觉得‘这唱的就是我’。他从不飙高音炫技,但每个气口、每个转音,都精准地撞在你心里那个‘自己都没发现的角落’。”不想长大里那句“我能不能、能不能不想长大”,他用气声带了点小心翼翼,不像在抗议,更像在问自己:“我是不是,把‘简单’弄丢了?”

网友说:“每次循环,都在和过去的自己碰杯”

这首歌在短视频平台悄悄火了,评论区像个大型“成年人回忆展”:

“32岁,凌晨两点听这首歌,突然想起小学放学路上买的五毛辣条,原来快乐真的会过期。”

“昨天被客户骂到哭,回家循环刘欢版不想长大,好像被小时候的自己抱了抱——那个摔倒了会哭着爬起来,却从不怕‘输’的小孩,去哪了?”

“不敢长大不是怕变老,是怕怕的自己:怕父母老去,怕孩子要养,怕连‘做梦’的时间都要计算。”

有意思的是,很多年轻网友反而在评论区“认亲”:“00后表示,听刘欢版比原曲更懂‘不想长大’——因为我们这代人,从出生就被推着‘快进’,谁还没点‘未完成童年’?”

“不想长大”背后:我们怕的从来不是年龄,是“必须长大”

为什么“不想长大”能跨越代沟,让20岁、30岁、甚至40岁的人都共情?或许因为它戳中了每个阶段的“软肋”。

20岁怕“长大”意味着要告别“试错权”,不能再凭着一腔莽撞撞南墙;30岁怕“长大”意味着要扛起“确定性”,父母的药、孩子的学费、房贷的数字,像绳子一样把“自由”捆住;40岁怕“长大”是突然发现,自己成了曾经最不理解的那种“大人”——说着言不由衷的话,戴着恰到好处的面具。

刘欢在一次访谈里提到:“其实人哪有真的‘不想长大’,只是偶尔想‘假装’一下没长大。音乐就是个可以‘假装’的地方。”他把这种“假装”唱得格外真诚,不煽情,不卖惨,就像深夜里陪你喝口小酒的人,不说话,你却知道他都懂。

写到最后:给“不敢长大”的自己一个拥抱

写这篇文时,我翻到了大学日记本里的“愿望清单”:“想去看海”“想学吉他”“想和好朋友永远在一起”。如今清单上的事大多没完成,但“想成为大人”的愿望,却在成长路上走了样。

其实“不想长大”不是逃避,是我们在快得停不下来的世界里,给自己留的一个“缓冲带”——允许自己偶尔像个孩子,对复杂的世界说“我不懂”,对沉重的生活说“能不能等一等”。

就像刘欢在歌里唱的“长大以后,孤单是必修课”,但他也用声音告诉我们:孤单归孤单,别丢了那个会为一颗糖笑、为一片云停留的自己。

此刻,如果你也在某个瞬间突然“不想长大”,不妨点开刘欢的版本,让那声音告诉你:没关系的,我们慢慢长大,只要心里的“小孩”没走丢,就永远有重新出发的勇气。

(PS:听说很多人在歌单里悄悄把这首歌设成了“深夜循环”,现在轮到你了——你会给自己留一个“不想长大”的时间吗?)