“曾经多少次跌倒在路边/如今又要重头越……”1990年北京亚运会开幕式上,刘欢站在万人舞台中央,用略带沙哑却磅礴的嗓音唱出亚洲雄风时,大概不会想到,这句话会成为他半生音乐生涯的注脚——他的歌,似乎永远在“路上”。不是追赶潮流的快车道,也不是悬浮空中的云霄飞车,而是像黄土高原上的赶脚人,一步一个脚印,把每首歌都走成了能听见时光标本的活地图。

从“少年壮志”到“人间烟火”,歌声里藏着一代人的体温

第一次听刘欢,很多人都会被他的“大嗓门”震住。但震过之后,总被某种东西攫住——那是1987年,电视剧便衣警察热播,主题曲少年壮志不言愁从黑白电视里飘出来:“几度风雨走,几度春秋冬,少年壮志不言愁……”那时他还是北京国际关系大学的学生,歌声里没有后来醇厚的技巧,只有一股没褪尽的学生气,混着警察故事里的硬朗和理想。

可就是这股“学生气”,成了最戳人的东西。80年代末的中国,刚从混沌中睁开眼,每个人心里都憋着一股“要改变”的劲儿。刘欢的歌声像根引线,把这种劲儿点着了:不是激昂的口号,而是把“跌倒”“重头越”这样的词,唱得像街坊邻居拉家常,朴素却有千斤力。后来他唱弯弯的月亮,又突然从“硬汉”变成了吟游诗人:“遥远的夜空/有一个弯弯的月亮/弯弯的月亮下面/是那弯弯的小桥……”歌里没有宏大叙事,只有南方小桥流水的温柔,却让无数北漂族听着听着,湿了眼眶——原来“在路上”的歌,不一定要写远方,写回家的路,照样能走人心底。

再后来,电视剧北京人在纽约火了,千万次的问成了“出国潮”背景音:“千万里我追寻着你/可是你却并不在意……”那时多少人把这首歌塞进随身听,在异国的街头循环,一边听刘欢撕心裂肺的“问我何时归去”,一边抹掉脸上的泪。歌里的“问”,是对爱情的叩问,是对身份的迷茫,更是整个时代在“走出去”与“回头看”之间的挣扎。刘欢的歌,从来不是孤芳自赏的阳春白雪,而是跟着中国人一起“在路上”:从刚改革开放的懵懂,到闯世界的迷茫,再到如今对“家”与“根”的重新审视,他的歌声里,始终贴着一代人的体温。

“在路上”的歌,原来是不“唱老”的歌

很多人说:“刘欢的歌,十年听不腻,二十年还想听。”秘诀在哪?或许在于他从不让歌曲“停在原地”。

就拿那首国民级的好汉歌来说。1998年水浒传播出,“大河向东流/天上的星星参北斗”一出来,立刻成了街头巷尾的“神曲”。但少有人知,刘欢在录制时根本没刻意“飙高音”——他说:“山东汉子说话本来就敞亮,唱就要唱出那种‘扯着嗓子喊’的劲儿,不修饰,才真。”后来有年轻歌手翻唱,加了花哨的转音,却被网友吐槽:“少了股‘野味儿’。”为什么?因为刘欢的“唱功”,从来不是技巧的堆砌,而是对“在路上”的体悟:山东好汉的“野”,是流汗的“野”,是敢把命豁出去的“野”,刘欢把这种“野”揉进了歌里,成了刻在DNA里的记忆。

更让人佩服的是,他总能让老歌“重新上路”。2018年歌手舞台上,60岁的刘欢唱凤凰于飞,开口前说:“这首歌我年轻时也唱过,但如今再唱,懂了‘遍体鳞伤也不喊痛’的中年滋味。”果然,一开口,没了年轻时的清亮,多了几分沧桑,却把“旧欢如梦”的无奈,唱得让人心里发颤。台下那英哭,杨宗纬也哭——原来真正“在路上”的歌,不怕“老”,因为随着唱歌的人一起“走”,会沾上不同年纪的故事,越走越醇厚。

他甚至不满足于只让自己“在路上”。这些年,他很少上综艺,却跑去贵州深山教孩子们唱民歌,把侗族大歌和流行音乐揉在一起;做公益项目“刘欢·乡村音乐教室”,跑遍十几个省份,给老师带去教具,也给孩子们带去“山外的歌”。他说:“歌就是走路的拐杖,能帮山里的孩子看看更远的路。”你看,他连“在路上”的意义,都在不断延伸——从自己唱给一代人听,到让更多人一起“走”,用歌声铺路。

为什么他的歌,总能“在路上”陪你?

如今短视频平台上的歌,三个月就换一批,但刘欢的歌,四十年了还在榜单上。为什么?或许答案藏在他说的一句话里:“我唱歌,从来不为‘不朽’,就为‘有人听’。”

他不要“流量神话”,不要“顶流人设”,甚至很少在镜头前渲染自己多努力。有记者问他:“嗓子是老天赏饭吃,练习肯定少不了吧?”他摆摆手:“嗓子哪有不累的?就像走路,走久了脚疼,歇歇就好,重要的是得接着走。”这种“不争”的劲头,反而让他的歌“走”得特别稳——不被流量裹挟,不追风口,只琢磨怎么把故事讲得更真,把情感递得更深。

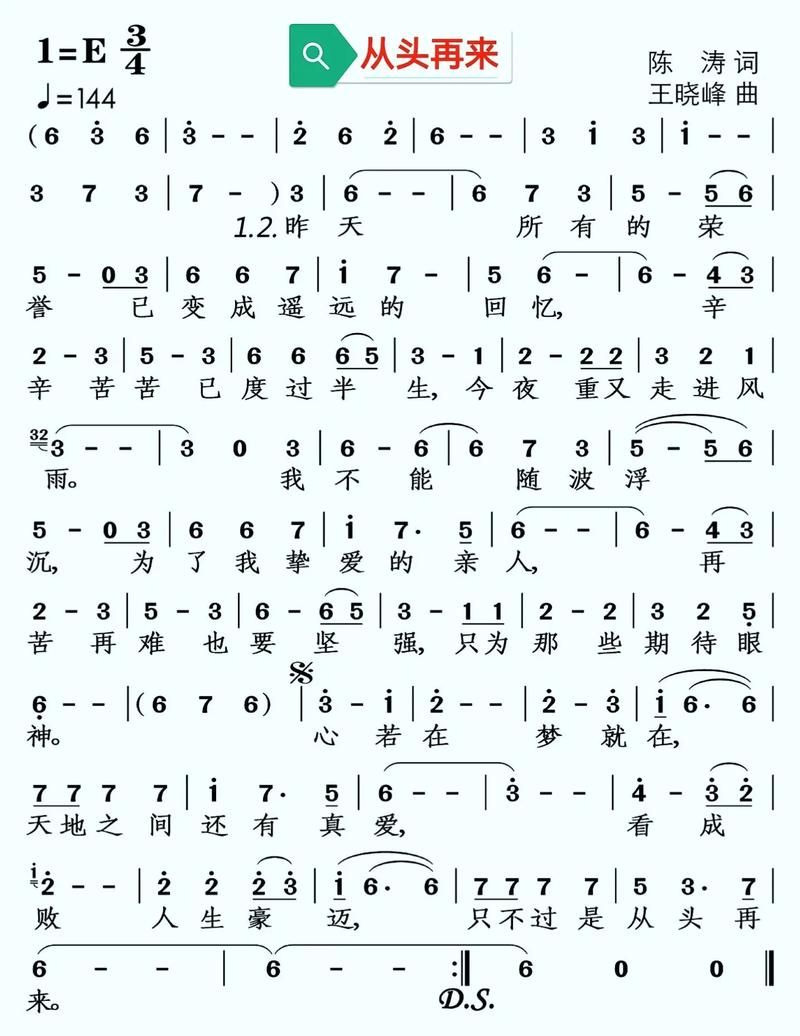

就像他唱从头再来,二十多年前下岗潮时,这首歌成了很多工人的“精神战歌”;如今经济下行,年轻人又从歌词里汲取力量:“看成败人生豪迈只不过是从头再来。”为什么能穿越周期?因为刘欢的歌,从来不是唱给“某个时代”的,而是唱给“每一个在路上的人”:你在跌倒时,它能扶你一把;你在迷茫时,它能给你方向;你在回头看时,它能在时光里帮你捡起当年的热血。

所以啊,刘欢的歌为什么总在“路上”?不是他刻意要“走”,而是他歌里的每一句,都藏着中国人最朴素的生活哲学:不扎堆,不慌张,一步一个脚印,把路走成自己的模样。这条路,从1987年那个唱少年壮志不言愁的青年,到如今带着孩子们唱民歌的歌者,一走就是四十五年。而我们这些听歌的人,也跟着他的歌,从少年走到中年,从迷茫走到坚定——原来真正的“歌者”,不是站在终点等你的人,而是和你一起,在“路上”,慢慢走的人。

如今打开音乐软件,刘欢的歌还在列表里。它们或许不会突然跳出来提醒你“该听了”,但当你开车经过空旷的公路,当你加班后走在回家的夜路,当你突然想起某个遥远的午后,点开播放键,那些“在路上”的旋律,还是会像老朋友一样,陪你再走一段。