90年代的人谁没跟着电视吼过“大河向东流啊”?00后刷甄嬛传时是不是也会跟着哼“山川载不动太多悲哀”?可如果你以为刘欢只会唱这些“国民神曲”,那可能真小瞧了这位藏在歌声里的“老江湖”——他的嗓子,分明是上天给的乐器,是人间的故事罐子,是乐坛的活化石,更是几代人偷偷藏在歌单里、不敢轻易外传的“私藏酒”。

一、他的嗓子,哪是“技巧”?是生活酿的酒

第一次听刘欢唱千万次的问,我还在上小学,不懂什么叫“假声换声区”,只觉得那声音像坐过山车,明明已经冲到云霄了,还能稳稳悬在半空,带着股子“我偏要问”的倔强。后来学音乐才明白,这哪是“技巧”?是好嗓子里的“真功夫”:音域宽得像翻不完的山峦,低音能沉到地心,高音能飘进云层,更绝的是他从不“炫技”——每一个高音、每一个转音,都像是你心里最想说却说不出口的话,被他稳稳当当地接住了。

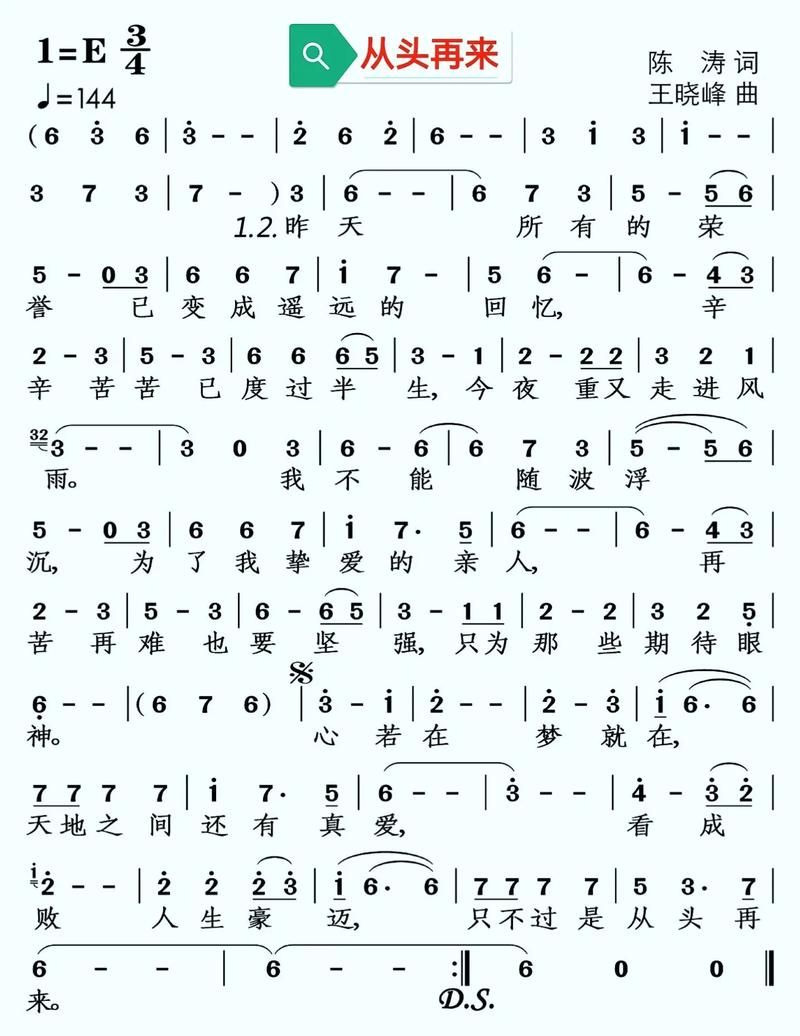

弯弯的月亮里,他咬字慢得像在江南的雨巷里走,“遥远的夜空,有一个弯弯的月亮”,每个字都裹着月光,带着点乡愁的甜;“好汉歌”里又瞬间变成梁山泊的汉子,“大河向东流啊,天上的参星北斗啊”,粗粝里带着豁达,连酒碗都仿佛端在了手里。有人说“刘欢的歌声有画面感”,我倒觉得,他的歌声不是“画”,是“活人”——你能听出北京胡同里的烟火气,听出他年轻时抱着吉他练歌的较真,听出他唱从头再来时眼里的光,更听出他唱凤凰于飞时对古典文化的敬畏。

二、他的歌,哪是“流行”?是时代的“活档案”

1987年,刘欢唱了少年壮志不言愁,那会儿刚改革开放,年轻人心里憋着一股劲儿要“闯天下”,他的歌声就像一杆旗,“几度风雨几度春秋,风霜雪雨博激流”,唱得人胸口发热,恨不得立刻冲出去干场大的;90年代北京人在纽约火了,千万次的问成了出国潮里的“思乡曲”,那些在异国他乡啃着面包、想着家的中国人,听着“抬头寻找梦乡的身影”,眼泪差点掉进咖啡杯;到了甄嬛传,“山川载不动太多悲哀”又成了后宫女子的“心碎注解”,连娘娘们抄奏折时都得偷偷哼两句——他的歌从不是“流行爆款”,是刻在时代年轮里的“活档案”,每个音符都藏着一代人的心跳。

三、他的人,哪是“歌王”?是乐坛的“压舱石”

现在娱乐圈总爱捧“流量歌王”,可刘欢偏是那个“反流量”的。他唱我是歌手时,选的全是千万次的问蒙古人这种“老歌”,不比音域、不炫高音,就凭“唱得对得起歌里的人”拿了冠军;他有次采访说“我不喜欢‘流行’这个词,音乐哪有流不流行,只有好赖”,这话得罪了多少包装偶像的团队?可他偏说——因为他手上有“真家伙”:北音教授的身份、带出的音乐才子、几十年没接过商演的坚持,连李谷一都说“刘欢的嗓子,是老天爷赏饭吃,也自己争气”。

更绝的是他对后辈的影响:华晨宇说“刘欢老师的歌教会我‘情比技重要’”,周深翻唱弯弯的月亮时特意请教他如何处理“留白”,就连好声音的学员,哪个不想让刘欢转身?他从不轻易评价别人,可只要开口,句句都像老中医把脉——“你这嗓子是金矿,但别学年轻人瞎喊,得养”。

四、我们为什么还“戒不掉”这嗓子?

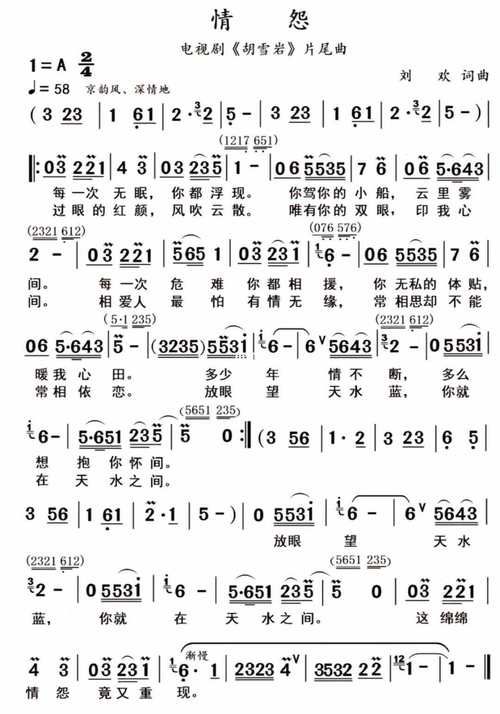

现在短视频里全是“15秒神曲”,可KTV里点好汉歌的人,从来只认刘欢版;爷爷辈听少年壮志不言愁,孙辈跟着甄嬛传学唱词,同一首歌能横跨三代人——为什么?因为刘欢的歌声里,没有“人设”,没有“套路”,只有“人”。他唱情怨时像个在爱情里摔过跤的中年男人,唱不染时又像看透世事的隐士,他的声音里,有岁月的褶皱,有生命的重量,有中国音乐里最珍贵的“真”。

可现在还有人问他:“刘老师,您还能唱高音吗?”他总笑着说:“嗓子老了,但歌里的心没老。”是啊,嗓子会老,但那些藏在歌声里的故事、情感、风骨,早成了我们耳朵里的“老陈酒”,越陈越香,越喝越念旧。

所以你说,刘欢的歌声,怎么会只是“歌声”?它是刻在我们DNA里的时代记忆,是乐坛里永远压舱的“定海神针”,是每个中国人心里,那杯舍不得喝的“老酒”——这杯酒,你喝了多少年?现在,是不是也想再倒一杯?