提起刘欢,很多人的第一反应是“综艺里那个爱讲段子的音乐导师”,或是好汉歌里“大河向东流”的豪迈嗓音。但若你翻出他的专辑——无论是早期的个人作品,还是那些被载入影视史册的“原声大碟”,会发现一个有意思的现象:他从不靠流量、炒作博关注,可那些歌偏偏像陈年的酒,隔十年听依然能让人心头一颤。这究竟是一位歌者的“固执”,还是真正经典作品该有的样子?

刘欢的“慢”与“少”:为什么他不“追着时代跑”?

在当下娱乐圈,歌手发专辑的速度几乎成了“勤奋”的标尺——有人一年两张,有人甚至一月三首,主打歌换个旋律就能当新歌发。可刘欢呢?从1987年发行首张个人专辑少年壮志不言愁到如今,三十多年间,他的个人专辑数量屈指可数,加起来不到十张,还多为影视原声或精选集。

有粉丝开玩笑说:“刘欢老师可能是娱乐圈最‘懒’的歌手。”但熟悉他的人都知道,这“懒”背后,是对音乐的“较真”。当年为电视剧北京人在纽约配千万次的问,他琢磨了整整三个月:歌词要贴合主人公“文在中”的身份,旋律既要体现纽约的浮华,又要藏着漂泊的孤独,甚至连转音处的气息,都要求“像站在帝国大厦顶上叹气一样”。有人劝他“差不多就行,电视剧火了歌自然火”,他却说:“歌是戏的灵魂,差一点,魂就散了。”

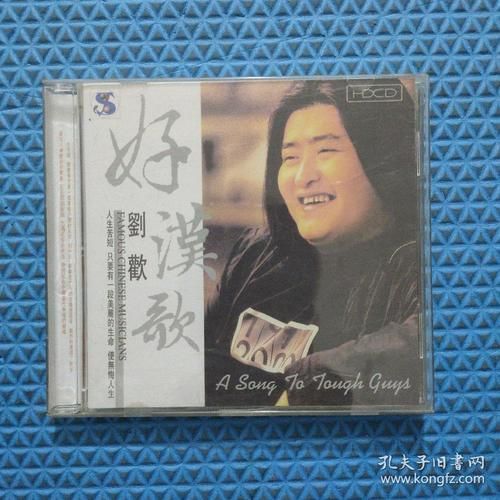

后来被无数人翻唱的好汉歌,更是录了三个版本。导演张纪中希望“更接地气”,而刘欢坚持“保留戏曲的韵味”——最后那句“嘿,嘿,嘿”,他用京剧的花腔唱法,硬是把梁山好汉的“野”和“义”唱进了骨子里。这种“不赶时髦”的“慢”,恰恰是他对音乐敬畏心的体现:与其堆砌速食化的旋律,不如花时间打磨能经得起时间检验的作品。

他的专辑里,藏着一个时代的“情绪密码”

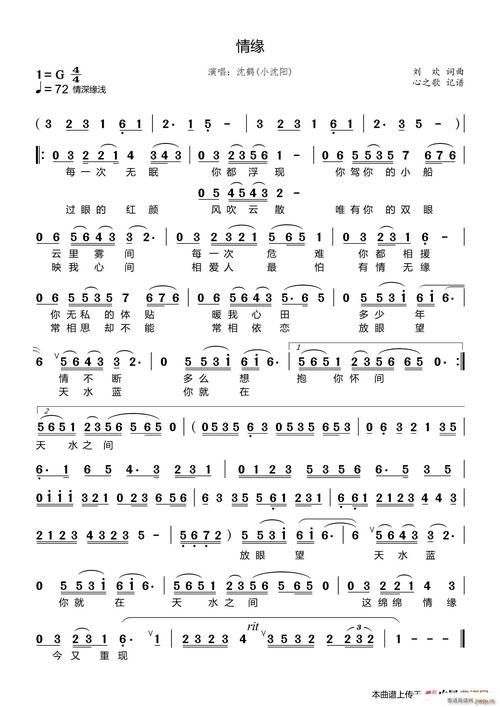

刘欢的专辑,从来不只是“歌的集合”。如果你听1991年的刘欢经典金曲100首(合辑),会发现里头既有少年壮志不言愁的热血,也有弯弯的月亮的温柔;再到1997年的记住,整张专辑像一部“音乐日记”,从从头再来的坚韧,到爱不释手的婉转,能让你触摸到90年代中国人的喜怒哀乐。

最绝的是他的“影视原声专辑”。很多人可能没买过他的个人专辑,但一定听过北京人在纽约水浒传甄嬛传里的歌。这些歌就像“时代注脚”——千万次的问唱出了90年代“出国潮”下国人的迷茫与憧憬,好汉歌成了那一代人对“英雄主义”的集体记忆,凤凰于飞更是用一阆“越剧唱腔”把古装剧的情感唱到了极致。去年有00后在小红书发帖:“奶奶总在哼好汉歌,我跟着听了发现,比现在那些抖音神曲有劲儿多了!”下面的评论一片:“这才是真正能‘代代传’的歌。”

刘欢的歌之所以能“跨年龄”,是因为他从不“迎合某一代人”,而是用真诚去写“人之常情”。他说:“音乐是用来传递情感的,不是用来划分圈层的。年轻人会迷茫,老人会怀旧,本质上都渴望被理解。”所以他的歌,20岁的听出了“不服输”,50岁的听出了“岁月长”,这种“普适性”,或许就是经典的最佳注脚。

听刘欢的歌,到底在“听”什么?

现在打开音乐平台,刘欢的歌曲评论里,总有一条高赞留言:“失眠时循环刘欢的歌,心里莫名踏实。”为什么?他的歌里没有无病呻吟的“情情爱爱”,也没有刻意炫技的“高音炫技”,只有对生活的洞察,对人性的温柔。

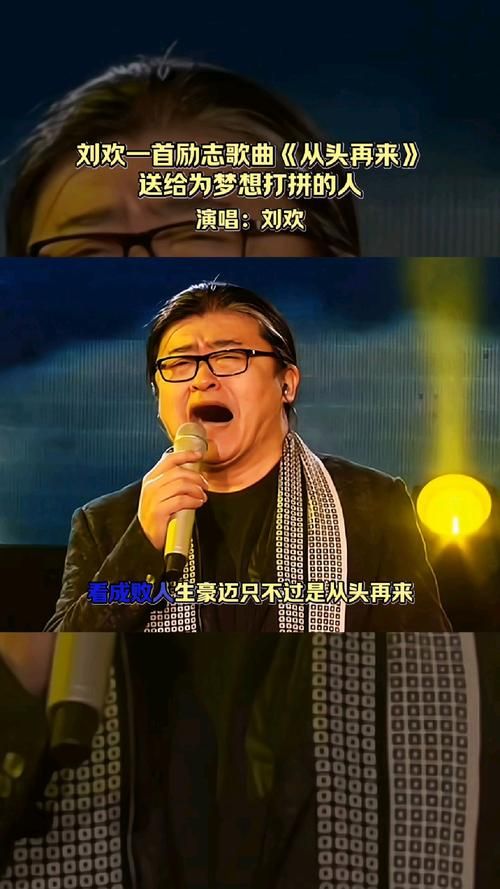

比如从头再来,歌词里“心若在梦就在,天地之间还有真爱”那句,2008年汶川地震时,被无数人传唱;2020年疫情,又有网友把它翻唱成“白衣战士版”,配着医护人员逆行的视频,百万点赞。刘欢说:“歌的‘意义’,从来不是我赋予的,是听的人赋予的。我能做的,就是写时多问问自己:这首歌能不能给人一点力量?”

反观现在一些流量专辑,歌名花哨、旋律抓耳,但听三遍就忘了。刘欢的专辑或许没那么多“爆款”,可那些歌像老朋友,你在人生不同阶段听,会有不同的感悟。20岁失恋时听lonely,会觉得“原来也有人懂我的孤独”;40岁压力大时听重头再来,会告诉自己“人生总会有翻盘的时候”。这种“陪伴感”,恰恰是AI写不出的“人情味”。

结语:娱乐圈最稀缺的,是“让作品自己说话”的清醒

今年刘欢61岁,依然会在综艺里分享音乐心得,但依然不急着发新专辑。有人问他“现在还敢不迎合市场吗”,他笑着说:“市场会变,但对好音乐的追求,不该变。”

在流量为王的时代,刘欢的歌专辑像一股“清流”——它不蹭热点,不卖人设,却用三十年的坚持告诉我们:真正的好作品,从来不需要“赶时髦”,因为时间会筛选掉浮华,留下那些能触动人心的音符。

所以,下次当你刷到“刘欢的歌”时,不妨放下手里的短视频,完整听一张他的专辑。或许你会明白:为什么有人愿意用十年时间,循环一首歌?因为那歌里藏着的,不只是旋律,还有一个歌者对音乐的赤诚,和我们每个人心里最珍贵的东西——对美好的向往,对生活的热爱。