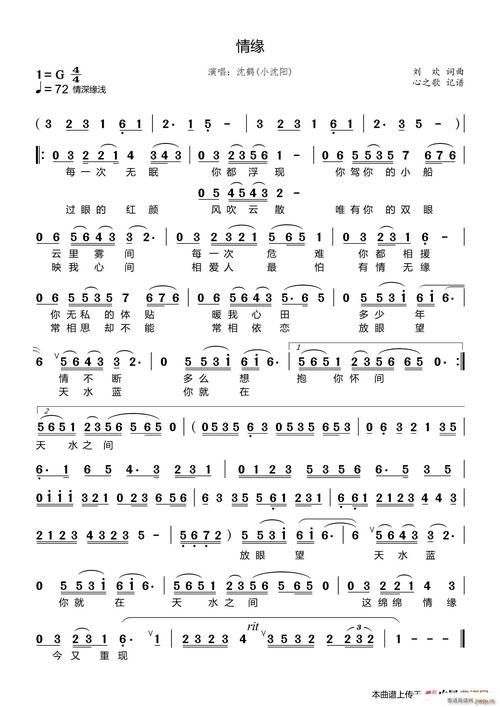

提起刘欢,大多数人脑海里会跳出好汉歌里“大河向东流”的豪迈,或是凤凰于飞里“旧梦依稀,往昔依稀”的苍凉。作为乐坛的“活化石”,他的声音被贴上“醇厚”“深情”的标签,但比起那些炫目的技巧,更让人反复品味的,是他藏在音符里的“情缘”——不是风花雪月的缠绵,而是揉碎了生活褶皱的温柔,是岁月里沉淀下来的、值得用一生验证的人间情味。

他的情缘,从不是“为赋新词强说愁”

你有没有发现?刘欢的歌里几乎找不到“我爱你”三个字的直白轰炸,可偏偏每一句都像在讲一个关于“情”的故事。比如弯弯的月亮,开篇就是“遥远的夜空,有一个弯弯的月亮,弯弯的月亮下面,是那弯弯的小桥”,画面感扑面而来,像不像小时候外婆摇着蒲扇,讲的那些关于故乡的旧事?

后来才知道,这首歌写的是他对家乡的眷恋。刘欢出生在天津一个普通的教师家庭,父母都是知识分子,家教极严。他常说,自己最早的“情缘”,是跟着父亲听京剧、学样板戏,是母亲在煤油灯下给他讲红楼梦里的“情”与“义”。这些扎根在岁月里的情感,成了他歌词里最厚重的底色——没有华丽的辞藻,却带着生活的温度,像冬天里捧在手心的热茶,暖得不烫手,却熨帖了心。

有人说“刘欢的歌是成年人的童话”,其实不然。他的情缘里,从没有“王子公主从此幸福生活”的童话滤镜,反而藏着成年人最懂的“遗憾与圆满”。比如千万次地问,原是北京人在纽约的插曲,唱的是“千万里,千万里,我追寻着你”,表面看是对爱人的执着,实则是漂泊在异乡的游子,对根的渴望。你看,最动人的情缘,从来不是风花雪月,而是“你在他乡还好吗”的惦念,是“我在未来等你”的坦然。

他把“夫妻情”唱成了生活诗

很多人不知道,刘欢的妻子卢璐,也是他音乐里的“缪斯”。他们是大学同学,相识于校园的梧桐树下,相爱至今已经三十多年。在这个快餐恋爱的时代,这样的“老派爱情”总让人羡慕,而刘欢把这份“细水长流”藏进了歌词里。

有次采访,刘欢笑着说:“我写歌很少刻意写她,但生活中的点点滴滴,都会变成音符。”比如相约一九九八,他和那英唱着“相约那永远的青春年华”,其实也藏着他和卢璐从青丝到白发的约定——他们1993年结婚,那首歌发行于1998年,正是他们携手走过第五个年头的时候。没有告白,却在旋律里写满了“我从未离开”。

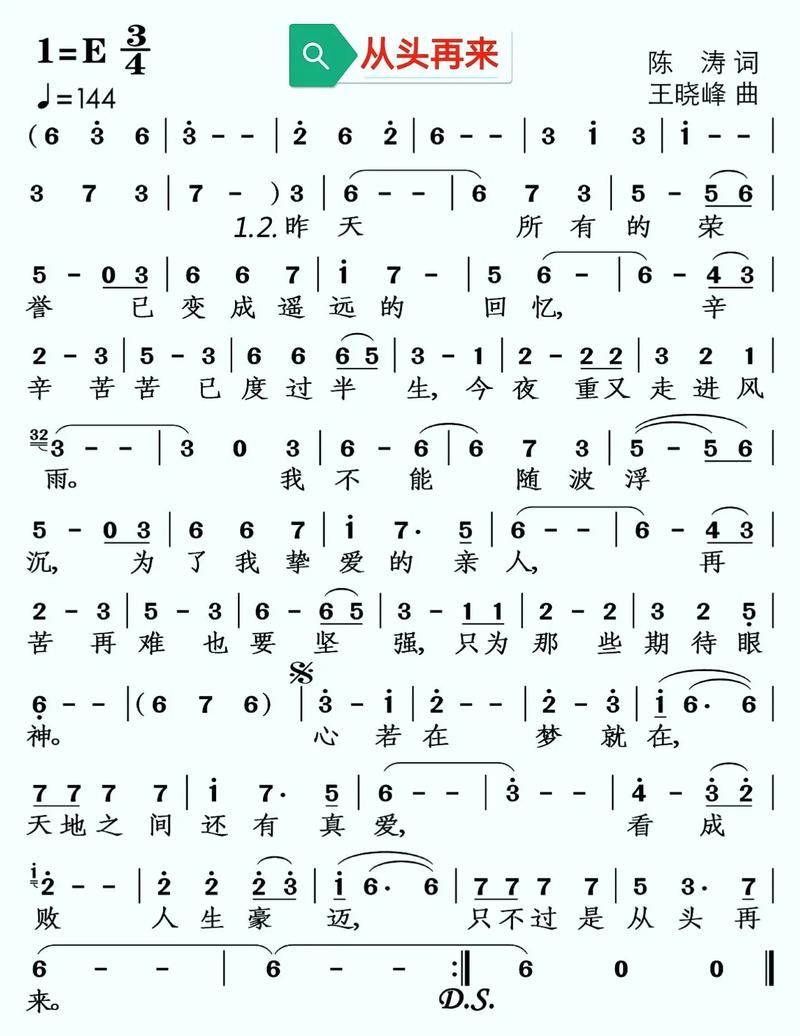

更动人的是从头再来那句“心若在梦就在,天地之间还有真爱”。这首歌创作于2000年,当时刘欢的事业处于低谷,家里的老人生病,正是卢璐陪着他走过最难的日子。后来他说:“那不是励志,是我对她的感谢——有她在,我就有从头再来的勇气。”你看,真正的情缘,从来不是轰轰烈烈的誓言,而是“我来扛,你歇着”的担当,是“岁月荏苒,我依然在你身边”的默契。

我们为何总在刘欢的歌里,看见自己的影子?

为什么二十年前听刘欢会哭,二十年后听还是会鼻酸?因为他的歌词里,藏着我们每个人的“人生情缘”。

你听千万次地问,是不是想起了那个为了梦想远走他乡的自己,临行前父母眼里的不舍?你听弯弯的月亮,是不是想起了村头那棵老槐树,和村口张望的奶奶?你听相约一九九八,是不是想起了和朋友勾着手指说“一辈子不分离”的年纪?

刘欢的情缘,从不是他一个人的故事,而是千千万万普通人的生活史诗。他把父母的牵挂、爱人的陪伴、朋友的约定,都揉进了歌词里,让我们在听歌的时候,像照镜子一样看见自己——原来“情缘”从来不是什么遥不可及的东西,它是清晨妈妈煮的那碗粥,是加班时爱人留的那盏灯,是和朋友碰杯时说的“有我在”。

说到底,刘欢的歌词里,没有“情缘”的定义,却写尽了“情缘”的模样。它可能是故乡的月亮,是爱人的眼睛,是岁月里的风花雪月,更是生活中的柴米油盐。

所以,我们到底在刘欢的歌词里寻找着什么?或许不是答案,而是一份共鸣——在这个快节奏的时代,我们太需要这样一首歌,让我们停下来,回头看看那些藏在时光里的、最珍贵的“情缘”。毕竟,有些东西,永远比流量更长久,比如真情,比如刘欢歌里的,人间情缘。