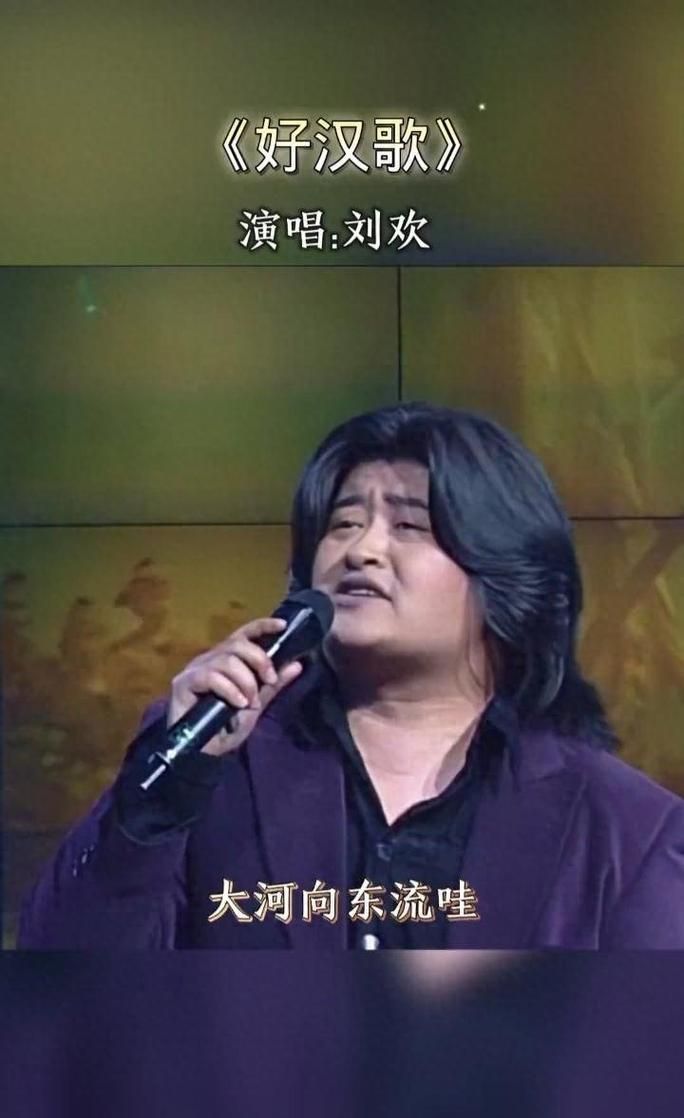

提到刘欢,你脑子里是不是立刻蹦出好汉歌的“大河向东流”、弯弯的月亮的“今天的岁月留住以往”,或者是从头再来的“心若在梦就在”?这些歌像刻在华语乐坛DNA里的旋律,一响起来,仿佛就能看见时光倒流。但你有没有想过,刘欢的歌单里,其实藏着一首“遗珠”——它没挤进金曲榜,没成为广场舞BGM,甚至知道它的人都不算多,可听过的人,都会说一句:“刘欢在里面放了把刀。”这首歌,就是心上的罗加。

先问你个问题:如果一首歌,旋律没走寻常路,歌词像诗,演唱像在讲故事,还藏着一个没人敢碰的“演唱难度系数”,它会是什么样?心上的罗加大概就是答案。1990年,刘欢推出专辑千万次的问,里面压轴的,就是这首歌。不像专辑里其他几首主打歌那样旋律抓耳,它像一杯浓茶,初听可能有点“涩”,可细品下去,满嘴都是回甘。

罗加是谁?刘欢藏在歌里的人间烟火

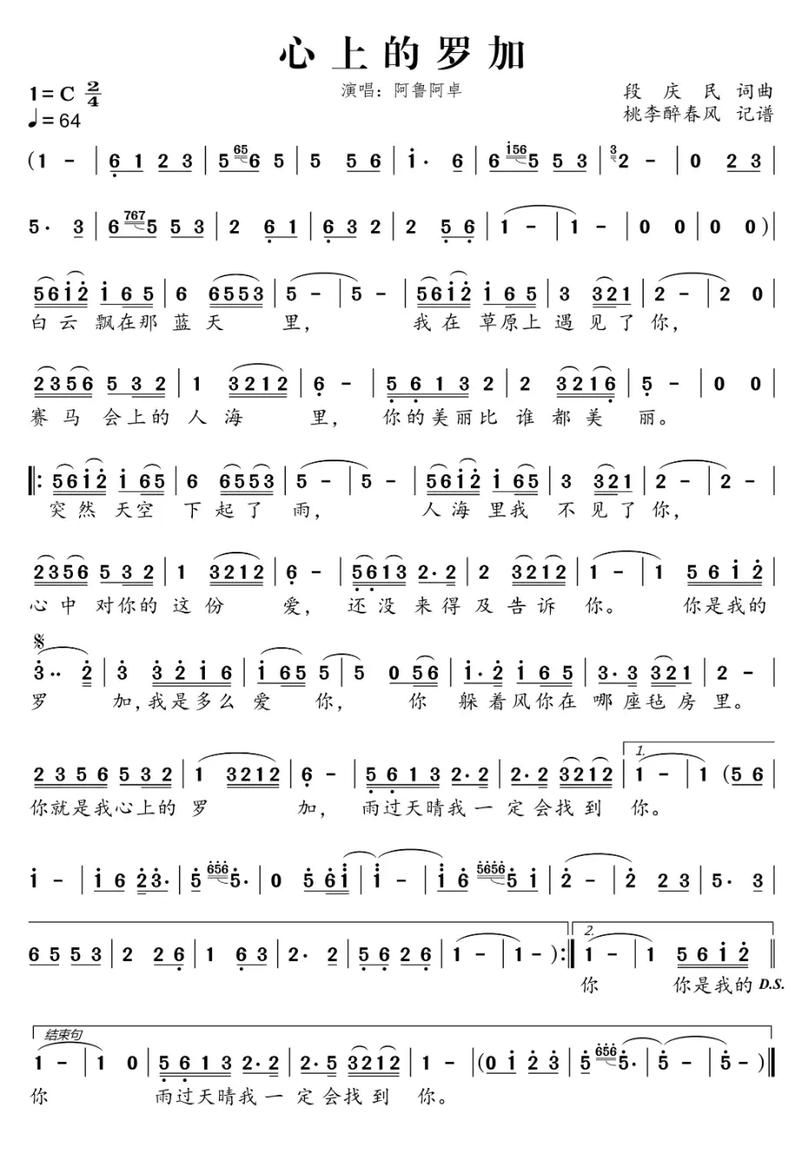

很多人第一次听歌名就犯嘀咕:“罗加?是外国名吗?还是谁?”其实关于“罗加”的身份,刘欢从没正面说过,但懂的人都知道:这可能是他心里那个“未被世俗定义的理想”。歌词里写:“心上的罗加,你为什么不说话?是怕我惊动了你,还是惊动了风沙?”没写爱情,没写离别,却透着一股温柔的孤独——像站在风里等一个不会来的人,等得连风都成了习惯。

有人说这首歌像“写给流浪者的诗”,可刘欢自己聊起时,只轻描淡写说:“就是当时想写个不一样的人。”可这个“不一样”,藏着他那时候的拧巴:别人唱情情爱爱,他想唱“人”;别人写大悲大喜,他想写“静”。罗加不是具体的人,是那个我们心里“想成为却不敢成为”的样子——清醒、自由,不管外面风沙多大,都守着自己的“心”不动摇。

歌声里藏着“钢琴刀”,翻唱者都绕着走

心上的罗加最“厉害”的,不是歌词,不是旋律,是刘欢的唱法。整首歌没有一句高音嘶吼,却像把刀——不是砍人的刀,是雕刻的刀。开头那句“心上的罗加”,他刻意放慢了语速,气声像羽毛扫过耳膜,带着小心翼翼的试探;到中间“风沙来了你遮住脸”,突然加了点力量,像在给朋友挡风的手,不重,却让人心头一颤。

可这“温柔刀”,恰恰是翻唱者的“地狱难度”。你去翻唱好汉歌,哪怕音域差点,吼两嗓子也能“唬”住人;可心上的罗加不一样——它需要你“藏情绪”,用最轻的声音唱最重的分量,就像用羽毛刻碑,稍一用力,就毁了那股劲儿。之前有歌手在音乐综艺上挑战,唱到一半自己先笑了:“刘欢老师这歌,得把心掏出来揉碎了唱,我哪敢啊?”

30年过去,它成了刘欢的“音乐朋友圈密码”

为什么说心上的罗加是“遗珠”?因为它没火在大众,却“火”在小圈子里。音乐人圈里,提到这首歌,没人说“不好”,只说“可惜”——可惜当时没有短视频,没有短视频BGM,否则早就上“神曲榜”了。可刘欢自己,好像从来没介意过“火不火”。

前几年有采访问他:“有没有哪首歌是你觉得‘被埋没’的?”他笑着说:“心上的罗加啊,可我不觉得埋没啊。该听到的人,早听到了。”说这话时,他眼里有光——不是那种“我很厉害”的光,是“我真心喜欢它”的光。对刘欢来说,歌不是商品,是心里的话。他说的话,有人听,就够了;没听懂?没关系,那是话没轮到说给TA听。

这个时代,太需要一首心上的罗加了

现在我们听歌,总喜欢“速食”——副歌30秒必须抓耳,歌词最好能当签名。可心上的罗加偏不:它前奏30秒了,你可能还没记住旋律;听完一整首,你可能需要愣半天,才能品出那句“风沙来了你遮住脸”的分量。

但我们好像又缺这样的歌。我们忙着赶路,忙着被KPI追着跑,忙着在朋友圈“表演自己”,却忘了问问自己:“心里的罗加,还在不在?”那个曾经让我们不顾一切、觉得“自己只要活着就够了”的自己,是不是被风沙盖住了?

下次如果你觉得累,不妨听听心上的罗加。不用想它讲了什么,就听刘欢的声音——像朋友坐在你身边,轻轻说:“没关系,我懂你心里的风沙。罗加一直都在,只要你愿意回头找。”毕竟,能让我们想起“自己是谁”的歌,从来都不需要“火”。你说对吗?