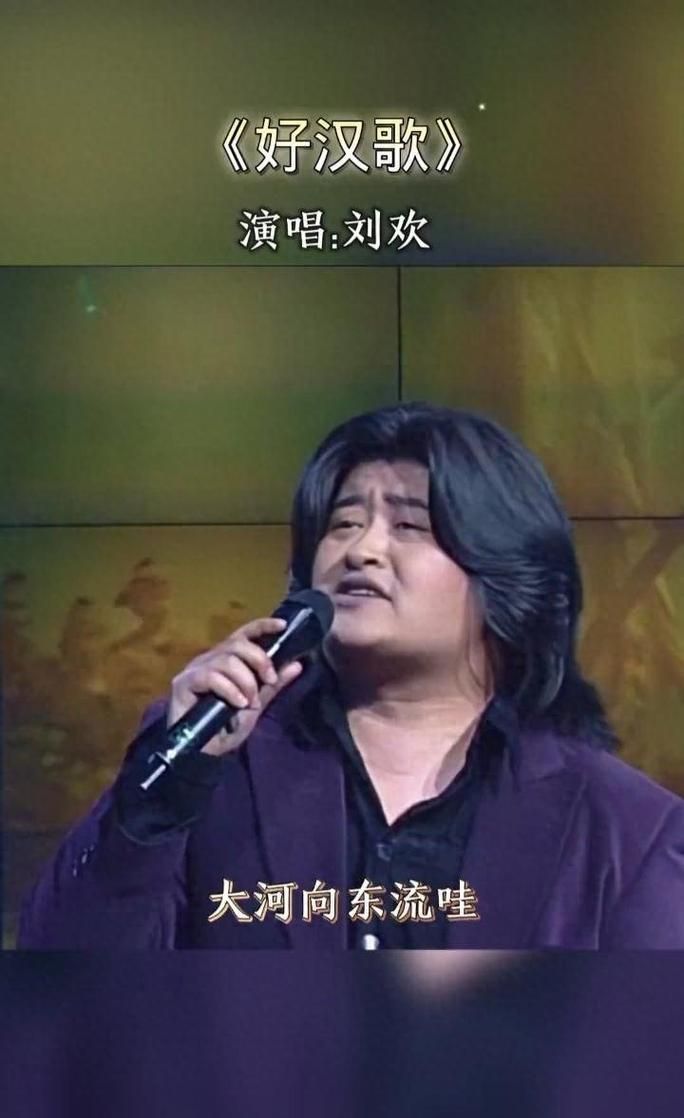

说起来,刘欢的歌好像从来都不靠“爆款”标签刷屏——没有神曲的洗脑循环,也不蹭热点的流量密码,但只要前奏一起,总能让人突然静下来。比如为你而痛。

你有没有过这样的时刻?深夜加班回家的路上,车载电台随机切到这首歌,窗外路灯明明灭灭,歌词里的“为你而痛”像颗小石子,突然砸进心里,波纹漾开,全是说不清道不明的过往。或者和朋友聚会,有人随口哼起“我对你用心良苦,你却毫不在乎”,满屋子突然安静,有人低头笑,有人猛灌酒——好像这首歌里藏着的,是每个人心里不敢碰的那根软肋。

为什么是刘欢唱“痛”?

娱乐圈里唱“痛”的人不少,有的撕心裂肺,有的缠绵悱恻,但刘欢的“痛”,从来不是嚎啕大哭。他是那种站在你面前,穿着格子衬衫、手揣在裤兜里的朋友,声音带着点沙哑,像陈年的普洱,初品温润,回味才知苦涩。

1997年,为你而痛收录在专辑记住里。那时候的刘欢,刚从北京人在纽约的“约翰·威利斯”里抽离,歌里还带着点异国他乡的漂泊感。但他没选华丽的编曲,就是一把钢琴打底,弦乐若即若离,像深夜里想给谁发消息又删了又改的手指。

他的演唱更是绝——不飙高音,不用转音,甚至刻意收着情绪,像在讲故事。“我为你付出了所有,你却连头也不回”,每个字都咬得实,却又带着“算了,就这样吧”的释然。这种“克制”,反而比嘶吼更有穿透力。就像成年人的“痛”,哪有机会声嘶力竭?最多也就是在洗澡时多唱两句,关上门,没人听见。

歌词里藏了多少人的青春?

写这首歌的,是音乐人小柯。上世纪90年代的北京,摇滚乐正火,但小柯没写“一无所有”,也没写“花房姑娘”,就写了个“为你而痛”的普通人。歌词直白得像日记:“你总说我在乎,却不懂我的苦”“我的心你为何看不进”。

现在回头看,这哪是情歌?简直是成年人的“生存说明书”。年轻时听,以为是失恋的委屈;等到了三十岁、四十岁再听,才懂“为你而痛”的“你”,哪只是某个人?可能是当年为了一份工作拼到住院的自己,可能是为了照顾家人放弃旅行的遗憾,可能是看着父母老去却无能为力的酸楚。

上周刷到个评论,有个说:“刘欢的为你而痛,是给‘扛着过’的人的歌。你不用告诉别人你多疼,他自己懂。” 真的,成年人的世界,哪有那么多“非你不可”?更多的是“我本可以”,是“如果当初”,是“就这样吧”。而这些说不出口的话,刘欢替我们唱了。

为什么30年后,我们还在听它?

现在的音乐市场,不缺“痛”。短视频上,十几岁的孩子唱着“为爱痴狂为爱彷徨”,滤镜一打,眼泪说来就来。但为你而痛不一样,它没有眼泪,没有抱怨,甚至有点“痛定思痛”的清醒。

刘欢曾在采访里说:“唱歌不是为了感动别人,是为了安顿自己。” 这首歌里没有故作的悲情,只有经历过“付出”与“失去”后的坦然。就像他唱的“我会学着慢慢忘掉,对你的所有好”——这不是原谅,是放过自己。

现在的我们,每天被海量信息轰炸,被“必须优秀”的焦虑追着跑。偶尔听到为你而痛,突然有种被按下暂停键的感觉:原来“痛”不用藏着,原来“扛着”没关系,原来有人替我们把这些说不出口的情绪,唱成了歌。

所以你看,为什么一首30年的老歌,还能让成年人一听就破防?因为它唱的不是“爱情”,是“人生”;不是“失去”,是“成长”。就像刘欢的人一样,从不追着时代的跑,只是安静地站在那里,用音乐告诉每个在路上的人:“别怕,疼过就懂了。”

此刻,如果你耳机里刚好放着这首歌,不妨闭上眼睛,跟着哼一句:“为你而痛,为你而疯”——没关系,成年人的崩溃,偶尔可以不用体面。