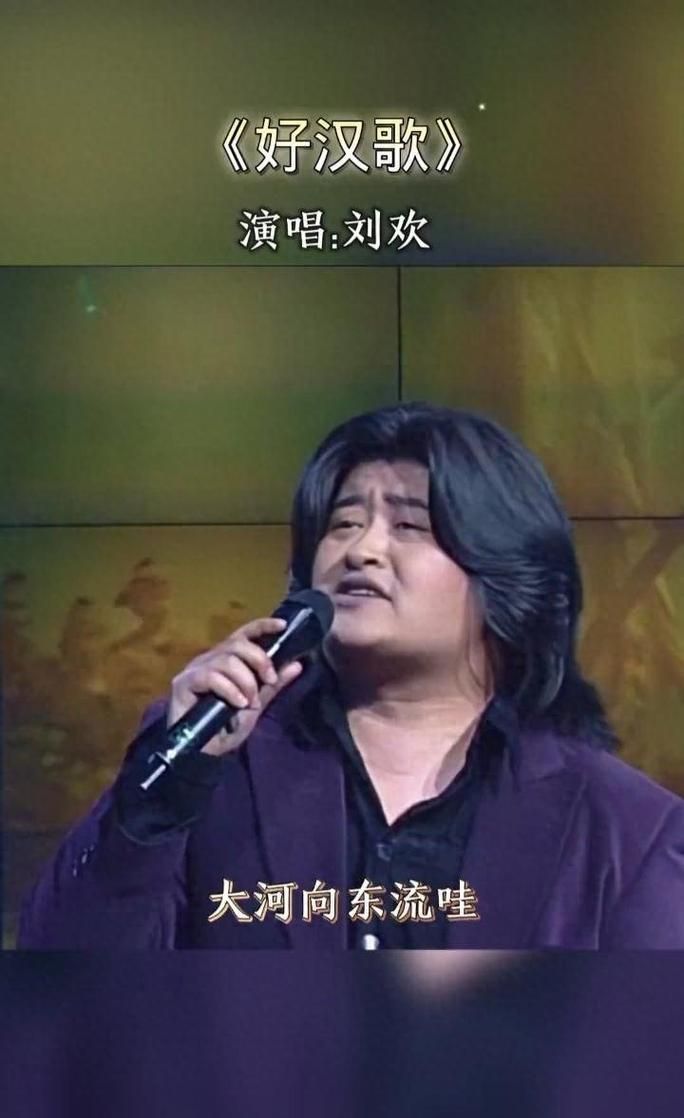

晚风从老式收音机的喇叭口飘进来时,奶奶总会在藤椅上轻轻跟着哼:“弯弯的月亮,小小的桥,弯弯的月亮下面,是那弯弯的小桥……”那是我第一次知道,一首歌能像老酒一样,在时光里越酿越醇。后来才知道,唱这首歌的人叫刘欢,而这首歌,早已成了刻进几代人骨子里的旋律。

1990年的“意外走红”:一首歌让刘欢从“学者”变成“歌神”

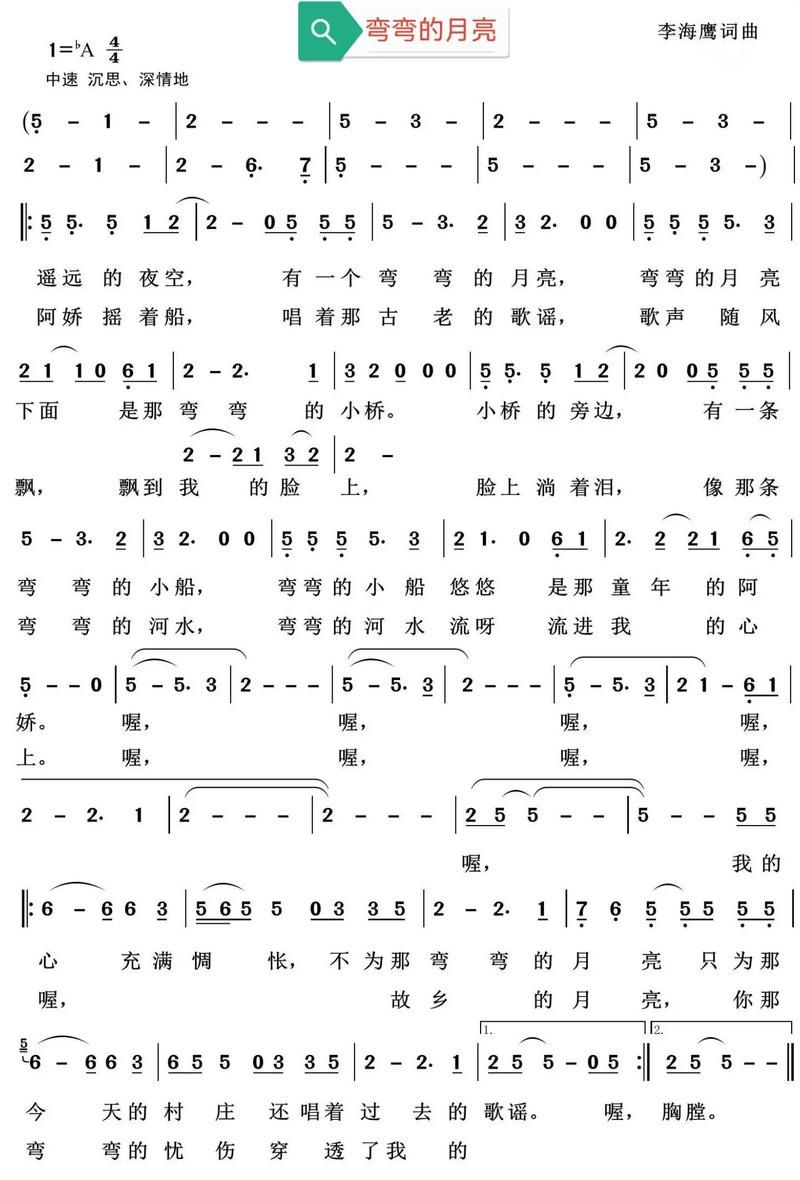

1990年,27岁的刘欢刚从中央音乐学院毕业不久,正是个埋头研究的青年学者。他接下弯弯的月亮的录制时,或许没想过这首歌会搅动整个华语乐坛。词曲作者李海鹰原本只是想写一首“广东味的家乡歌”,旋律里带着岭南水乡的温润,而刘欢的演绎,却把这份“小桥流水”唱成了整个时代的乡愁。

当时刘欢的声音还很年轻,却少了几分年轻人的浮躁,多了份厚重的沉淀。他没用华丽的转音,也没有刻意的嘶吼,就是在“弯弯的月亮”“童年的阿娇”这些朴实的句子上,用气声托着情感,像在耳边慢慢讲一个关于过去的故事。这首歌后来成了电视剧外来妹的插曲,随着“打工潮”的电视信号传遍大江南北——多少人在异乡的出租屋里,听着这首歌想起家乡的月亮,想起阿娇那双“弯弯的眼睛”。

有老音乐人后来回忆:“刘欢唱的不是歌,是画。你听他唱‘远近的晚震’,眼前真就起了晚霞的颜色;听他唱‘孤独的弯月亮’,好像能摸到月亮洒在水里的光。”

真正的艺术,从不用“炫技”说事

很多人说,刘欢的嗓子是“老天爷赏饭吃”——高音能冲破云霄,低音能沉到谷底。但在弯弯的月亮里,他连一句高音都没有,全靠情感在支撑。

为什么能火?因为他懂“克制”。副歌部分“我的心,我的心,我的心不为谁动”,他没有用强力度去砸,而是像叹息一样飘出来,反倒让人心头一颤。这种“举重若轻”的唱法,后来成了他的标志。有次采访,刘欢说:“唱歌就像写文章,最厉害的句子,往往是那些看起来最普通的。情感对了,一个‘弯’字,就能让人想起整个童年。”

更难得的是,这首歌跨越了年龄和圈层。00后可能没经历过“外来妹”的时代,但会在听这首歌时想起老家夏天的夜晚;70后父母会在KTV里点这首歌,唱着唱着红了眼眶——因为“弯弯的月亮”从来不是具体的某个月亮,是每个人心里那个回不去的“故乡”。

三十年后再听:为什么我们还是需要弯弯的月亮?

去年中秋,我在短视频平台刷到个视频:一个在外地打工的小伙,在工地旁的田埂上,用手机放弯弯的月亮,旁边坐着的老父亲跟着轻轻点头。底下有个评论:“十年没回家,听到‘弯弯的月亮下面的家’,突然想哭。”

是啊,我们这代人,每天都在为生活奔波,习惯了城市的霓虹,却忘了“月亮”本身的模样。刘欢的歌就像一面镜子,照见了我们藏在心底的柔软——那里有奶奶的藤椅,有童年的阿娇,有那个“不怕摔跤”的自己。

有人说,好歌有“时间魔法”。其实不是魔法,是真正的艺术家,总能把最朴素的情感,酿成最醇的酒。刘欢用弯弯的月亮告诉我们:艺术从不是高高在上的,它是用来陪伴的,是用来让我们在忙碌的生活里,偶尔停下来,看看心里的那轮“弯弯的月亮”。

现在的刘欢很少出现在综艺节目了,有人说他“过气了”。但每当弯弯的月亮的旋律响起,无数人还是会跟着哼——从收音机到手机,从黑白电视到高清屏幕,变的只是播放的载体,不变的是那颗被歌声温暖了三十年的心。

或许这就是经典的样子:它从不刻意追赶潮流,却永远走在时代前面。