你有没有过这样的时刻?某个深夜开车,电台里突然响起千万次的问,“千万里我追寻着你”的旋律一响,方向盘不自觉跟着晃;KTV里朋友点唱好汉歌,张口就是“大河向东流”,哪怕跑调也喊得嗓子冒烟;或者哄孩子睡觉时,不自觉地哼起弯弯的月亮,仿佛把整个故乡的夜色都唱了出来。

刘欢的歌,好像就是有这样的魔力。它们从不刻意追赶潮流,却在时光里长出藤蔓,悄悄缠绕了几代人的记忆。这位被乐坛称为“活化石”的歌者,究竟用什么样的声音,什么样的故事,让他的歌成了刻在DNA里的旋律?

一、刘欢的声音,到底是什么来头?

要说刘欢的声音,首先得打破你对“歌手”的常规想象。他没有偶像的外形,不搞流量营销,甚至舞台上的话都少得可怜——可只要他开口,整个世界都会安静下来。

他的嗓子,像是被岁月和故事浸润过的老茶壶,初听是醇厚的中音,越品越发现低音区的沉郁和高音区的通透像山峦起伏。90年代唱弯弯的月亮时,他站在简陋的舞台上,灯光只打亮半边脸,可那句“遥远的夜空,有一个弯弯的月亮”,软得像江南的春雨,又藏着游子看故乡的涩;后来唱好汉歌,又是另一番景象,“大河向东流啊”的洒脱里,藏着江湖儿女的豪迈和不羁。

这种“适应性”,在现在的歌手里很少见了。有人擅长唱情歌,有人擅长摇滚,可刘欢的歌,既有心中有团火的热血,也有去者的苍凉;既有千万次的问的执着,也有从头再来的坚韧。他的嗓子像一块上好的玉,什么题材都能雕琢出不同的光泽,因为里面的“核”,从来不是技巧,而是人对生活的理解。

二、那些年霸屏的神曲,其实藏着他的音乐观

提到刘欢的歌,很多人的第一反应是“经典”,但你仔细想想,这些“经典”当年可都是“爆款”。

1990年,北京亚运会主题曲亚洲雄风火遍全国,刘欢的唱腔里既有亚洲儿女的自豪,又有国际化的开阔;1992年,北京人在纽约主题曲千万次的问成了出国潮的背景音,“千万里我追寻着你”唱出了多少人在异乡的挣扎与守望;1997年,水浒传主题曲好汉歌更不用说了,大街小巷的音像店循环播放,连小孩子都能跟着唱“嘿哟嘿哟”,却未必知道这首歌只用了一个下午就写完,刘欢即兴发挥的“嘿哟嘿哟”,反倒成了点睛之笔。

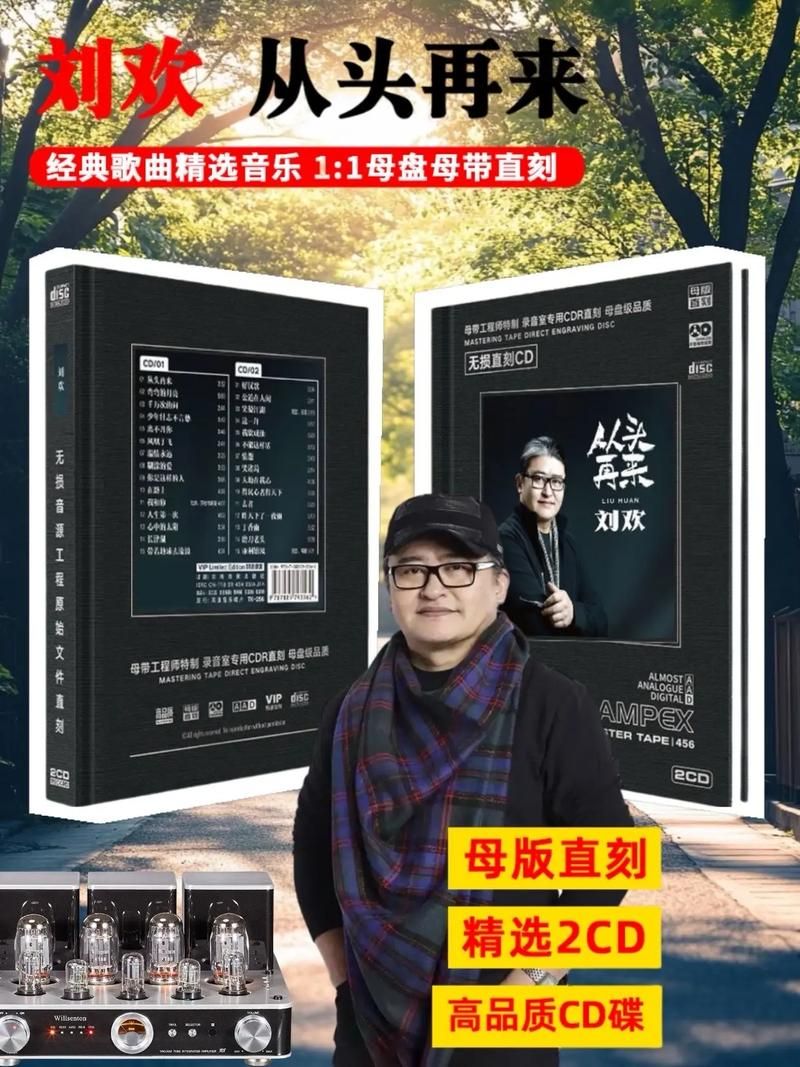

这些歌为什么能“火”?因为刘欢从不在歌里炫技,他只唱“人”。唱运动员的拼搏,唱游子的乡愁,唱英雄的豪迈,唱普通人的坚韧。1998年抗洪救灾,他唱爱的奉献,没有华丽的编曲,一句“只要人人都献出一点爱,世界将变成美好的人间”哭湿了无数人的眼;2008年汶川地震,他又站上赈灾舞台,用从头再来给所有人打气,沙哑的声音里全是力量。

有人说刘欢的歌是“时代的注脚”,其实不如说他是“时代的翻译官”——把每个年代最真实的情绪,写进旋律里,唱进人们心里。

三、别人唱歌是唱技巧,他唱歌是讲故事

为什么刘欢的歌越听越有味道?因为他从来不止在“唱歌”,他在“说故事”。

听弯弯的月亮,你好像能看到童年的巷子,青石板路上的月光,阿哥阿妹的细语;听去者,那句“人鬼情未了”的前奏一响,李碧华笔下那个为爱痴狂的聂小倩就浮现在眼前;就连凤凰于飞,唱“旧梦依稀 往事迷离”时,你都能感受到一种跨越时空苍凉,像是在看一部老电影,镜头慢慢摇过当年的戏台、当年的爱人。

这种“叙事感”,源于他对作品的极致打磨。每次接到歌,他先不急着练嗓子,而是反复琢磨歌词的背景,甚至去查创作故事。唱好汉歌时,他去研究水浒传里人物的脾性,知道鲁智深的豪爽、李逵的莽撞,所以唱“嘿哟嘿哟”时,声音里带着北方汉子的粗粝感;唱从头再来时,他和下岗工人聊天,听他们讲自己的经历,所以歌里没有煽情,只有“风雨中这点痛算什么”的倔强。

现在的歌手,很多靠流量养着,歌发得快,忘得也快。可刘欢的歌,是用“熬”出来的。弯弯的月亮的demo,他听了半个月才决定怎么处理;千万次的问的间奏,他和制作人争论了好久,才加了那段悠长的萨克斯。他说:“歌是给人听的,得对得起人家的耳朵,对得起自己的心。”

四、为什么他的歌能“破圈”?几代人的答案在这

80后听刘欢,听的是“情怀”。他们说,刘欢的歌是青春的BGM,是放学路上的喇叭,是毕业聚会必唱的曲目;90后听刘欢,听的是“态度”。他们觉得,在这个浮躁的时代,刘欢的歌像一剂定心丸,告诉你“别慌,日子慢慢过”;00后听刘欢,听的是“新鲜”。很多年轻人第一次听刘欢的歌,是在歌手的舞台上,当他唱凤凰于飞时,弹幕里刷的全是“这是什么神仙嗓音”“原来老歌这么有味道”。

这种“跨代共鸣”,恰恰证明了好作品的穿透力。刘欢的歌里,没有小情小爱的矫情,没有追名逐利的焦虑,只有对生活的热爱,对命运的思考,对美好的向往。就像弯弯的月亮唱的那样“我的心充满惆怅,不为那弯弯的月亮,只为那今天的村庄,还唱着过去的歌谣”,这种对时代变迁的温柔凝视,永远不会过时。

他从不把自己当“明星”,只是个“做音乐的人”。有次采访,记者问他“封神是什么感觉”,他笑着说:“我哪有什么神格,就是个喜欢唱歌的老家伙。要是我的歌能让某个加班的人暂时忘掉疲惫,让某个迷茫的人找到点力量,那就够了。”

五、从春晚到歌手,他从来不需要“人设”

这些年,刘欢上过不少综艺,中国好声音歌手里,他戴着标志性的帽子,穿着随意的T恤,话不多,可金句频出。有学员唱得卖力却没感情,他说“唱歌不是喊口号,得让人心里动”;有学员追求炫技,他摇头“技巧是工具,不是目的”。

很多人说刘欢“真”“接地气”,其实这从来不是“人设”,是他骨子里的清醒。在这个流量至上的时代,他始终保持着“音乐匠人”的慢:发专辑动辄几年打磨,演出挑剧本先看故事,拒绝商业活动只为了专心做音乐。他曾说:“音乐这东西,来不得半点虚假。今天你唱得好,明天就有人听;唱不好,捧得再高也会摔下来。”

2019年,歌手舞台上,61岁的刘欢唱了从头再来。因为身体原因,他声音有些沙哑,可当他唱到“看成败人生豪迈只不过是从头再来”时,全场观众跟着合唱,有人流泪,有人鼓掌。那一刻突然明白:为什么他的歌能火三十年?因为他唱的从来不是“过去的歌”,而是“每个人心里都有的歌”——关于梦想,关于坚持,关于那个不曾放弃的自己。

结尾:

为什么刘欢的歌,一听就是三十年?或许答案就藏在那些早已倒背如流的歌词里,藏在沉郁又通透的嗓音里,藏在他对音乐最纯粹的热爱里。

在这个什么都追求“快”的时代,他像一座灯塔,告诉我们:真正的好东西,永远需要时间沉淀;真正的歌手,永远用作品说话。

下次当你听到刘欢的歌,不妨停下来好好听听——你听到的,或许不只是旋律,更是自己的青春,这个时代,以及那些藏在时光里,从未老去的故事。