从“京城四大捧哏”到“声音里的哲学家”:刘欢的缘,起在“不刻意”

说起刘欢的音乐起点,很多人会想起上世纪80年代的“京城四大男高音”,他和韩磊、孙楠、毛宁并称,但和 others 比起来,他的路最“拧”。别人忙着出专辑、走穴,他却窝在中央音乐学院当老师,带着学生唱复调,研究格利高里圣咏;别人唱情歌要甜得发腻,他偏要往里头“塞”哲学——1993年北京人在纽约的千万次的问,主题曲本是抒情慢歌,他却加了段Rap式的吟唱,开头那句“千万里,千万里,我追寻着你”,不是情人的低语,更像一个旅人在荒野里的呐喊,把出国潮里的迷茫、挣扎、倔强,唱成了一代人的集体记忆。

你细品刘欢的歌,很少有小情小爱。他唱好汉歌“大河向东流啊”,哪是唱梁山好汉?分明是普通人对命运的一声吼;他唱从头再来“心若在梦就在”,也不是鸡血的口号,而是下岗工人擦干眼泪时,对生活最朴素的交代。有乐评人说:“刘欢的声音里,总有个‘老男人’在跟你讲道理,但这道理不腻,因为他是真懂你——懂你装坚强的样子,懂你深夜躲起来哭的怂,更懂你擦干眼泪还得往前走的拧巴。”这种“不刻意”的懂,恰恰是他和听众缘分的起点。

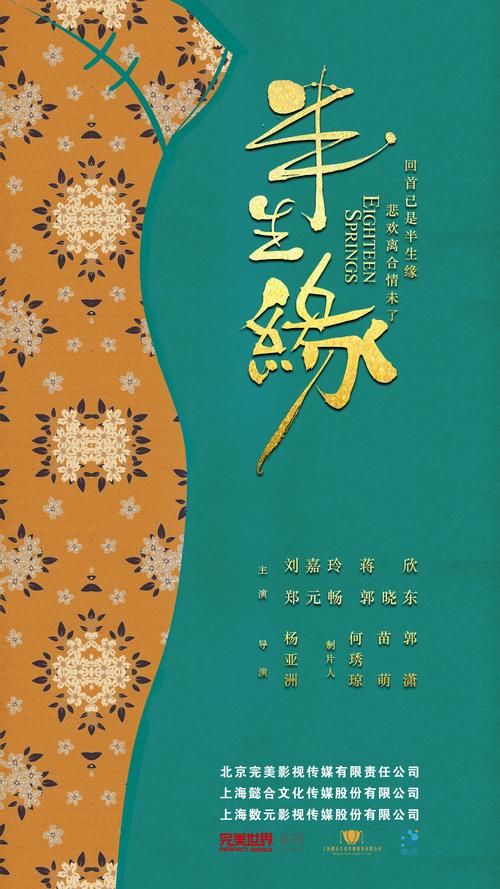

半生缘不是一首歌,是刘欢唱给所有人的“人生下半场”

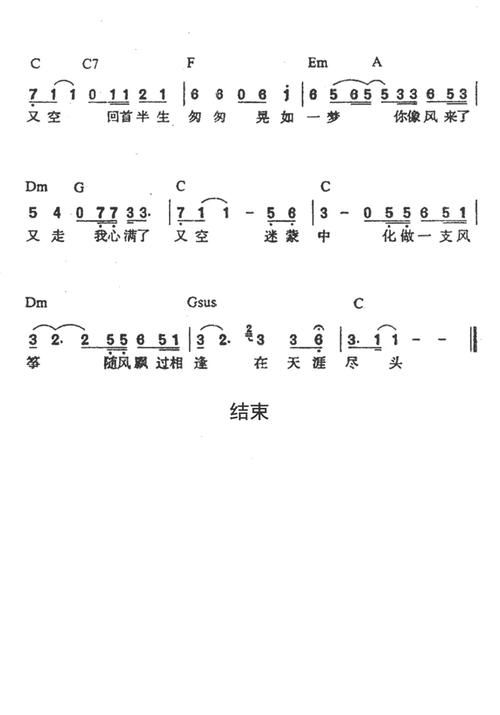

很多人以为半生缘是张爱玲的小说,其实2006年刘欢出过一张专辑,就叫半生缘,同名主打歌改编自张爱玲的同名小说。但你听他唱,没有小说里的苍凉,反倒有种“翻篇”的坦然。“半生缘,半生缘,缘起缘灭一线间”,他唱得慢,像在翻一本旧相册,里头有青涩的初恋、年少时的遗憾、中年时的释然——这不就是咱们普通人的半辈子吗?

有意思的是,刘欢自己从不谈“半生缘”的感悟,但他的歌早就替人说了话。比如弯弯的月亮,1990年就火了,到现在还是KTV必点。有人问他:“这首歌为啥能火三十年?”他哈哈一笑:“我没想过火啊,就是觉得小时候的月亮真弯,弯得像妈妈的眼眉。”这种“没想过”,反而让歌有了生命——它不是为市场写的,是为一个瞬间写的,一个想念家乡的瞬间,一个想念爱人的瞬间,一个突然发现自己长大的瞬间。

去年有网友翻出他2018年在歌手唱往事随风的片段, sixty多岁的他,头发已经花白,唱到“往事随风,往事随风”时,突然停下来擦了擦眼睛。有人评论:“那一刻突然明白,刘欢唱的不是歌,是他自己半生的遗憾和放下。”你看,真正的缘分,从来不是刻意的讨好,而是你把自己的故事揉进歌里,听众把自己的故事填进旋律里,两下里一碰,就成了“半生缘”。

为什么刘欢的歌,成了“时光里的老酒”?

现在的歌火得快,也凉得快,但刘欢的歌却像陈年的普洱,越品越有味。有人说因为他嗓音独特——宽厚、醇厚,像冬天里的阳光,不刺眼,但暖到心里;有人说他作词作曲有深度——总在歌里藏些人生的道理。但或许更重要的,是他对音乐的“较真”。

当年录制好汉歌,为了找到最“土”的感觉,他跑到河南农村,跟着老乡赶车、唱号子,在田埂上吼了三天,嗓子都哑了,录出来的版本还是不满意,最后加了段豫剧的拖腔,才有了那句“嘿咻嘿咻”的经典。后来有年轻歌手问他:“现在都用AI修音,您为啥不试试?”他摆摆手:“机器修不出手上的茧,修不出汗水里的味儿。”这种“较真”,让他的歌有了温度——不是冷冰冰的音符,是有血有肉的故事,是摸得着的人间烟火。

还有件小事。2010年刘欢在南京演出,现场有位老太太举着“欢哥,我听了你三十年”的牌子,他唱完弯弯的月亮,特意走到舞台边,对老太太鞠了一躬,说:“您把这半辈子的青春都给了我的歌,我谢谢您。”你看,真正的缘分,从来不是单向的“我唱你听”,而是“我们一起走了半辈子”。

最后想说:刘欢的“半生缘”,其实是我们每个人的“半生缘”

深夜开车时,他陪你走过加班的夜路;结婚纪念日,他的歌成了背景音;孩子出生时,你哼着摇篮曲哄睡;父母老了,你突然听懂了念亲恩里的“爹娘啊”……刘欢的歌从没刻意说过“陪伴”,却早就成了我们生活里最忠实的伙伴。

就像他自己在采访里说的:“我不是什么歌者,就是个音乐匠人,把老百姓心里的话,唱出来而已。”但正是这份“把心掏出来”的真诚,让他的歌跨越了时间,和一代又一代的人,结下了“半生缘”。

此刻你耳机里放的是哪首刘欢的歌?或许,你和他的缘分,早就写在了旋律里——从青春到白发,从起点到半程,还没完呢。