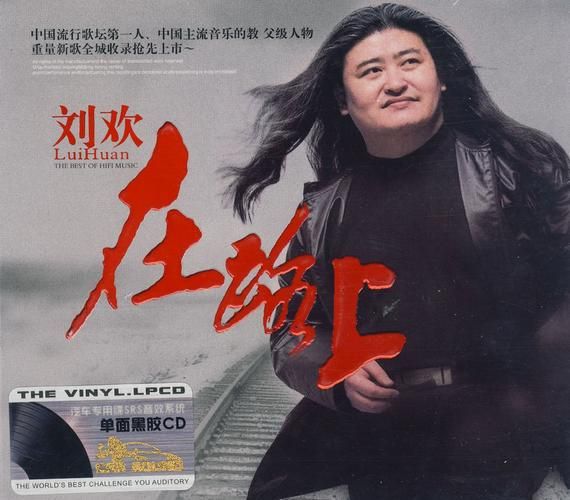

提起刘欢,很多人的第一反应是“内地乐坛的常青树”“综艺里的‘导师担当’”,但当你真正静下心来听他的歌,会发现这些标签远不足以概括他的分量——他的旋律从来不是昙花一现的“爆款”,而是像老酒,越品越有滋味,成了刻进几代人DNA里的“背景音乐”。

弯弯的月亮:90年代的“城市民谣”,藏着我们对故乡最温柔的念想

1990年,刘欢为电视剧北京人在纽约演唱的弯弯的月亮,像一阵清风吹遍大街小巷。歌里唱的“弯弯的月亮,弯弯的桥,弯弯的忧伤”,没有宏大的叙事,却用最朴实的旋律勾勒出那个年代中国人对“家”的眷恋。

很多人说,第一次听这首歌是在父母的老录音机里,或是在夏夜的胡同口乘凉时飘来的旋律。刘欢的演唱没有刻意的炫技,反而像在耳边讲故事,中音醇厚又带着点鼻音的质感,把“遥远的夜空”和“忧伤的脸上”写得像电影画面。后来才知道,这首歌的词曲作者李海鹰原本写的是粤语歌,刘欢用“普通话+民谣”的改编,让南方的小桥流水和北方的乡土气撞出了火花——原来好音乐从来不分地域,它能精准戳中每个人心里最柔软的那部分。

有人说“90年代的歌最有故事感”,弯弯的月亮大概就是故事感的集大成者:它让你在听到“今天的年轻人”时,会想起父母辈在改革开放浪潮中的挣扎与迷茫;让你在哼唱“不管思念多么悠长”时,突然读懂了“故乡”二字的重量。这种“时代共情”,让它在30年后仍是B站、短视频平台上“怀旧”主题的常客,00后听它会觉得“爷爷辈的歌原来这么有味道”,90后听它则直接“破防”——原来有些旋律,真的能跨越年龄。

好汉歌:不是“神曲”,是刻在中国人骨子里的英雄气

1998年,水浒传主题曲好汉歌横空出世,成了那个年代最“燃”的旋律。刘欢用高亢粗犷的嗓音唱出“大河向东流啊,天上的星星参北斗”,瞬间让梁山好汉的形象活了过来。但你可能不知道,这首歌的诞生其实是个“意外”:作曲家赵季平本来想用民唱腔,但刘欢一开口,用美声结合的唱法把“好汉”的豪迈与悲情唱出了层次感——你听副歌部分他扯着嗓子喊“嘿嘿咻咻”,明明是夸张的,却一点不违和,反而让人觉得“对,这就是鲁智深该有的样子”。

好汉歌火到什么程度?当年连出租车司机都在哼,学校课间操的广播放它,婚礼上的BGM用它,连孩子玩游戏时都会吼一嗓子。有人说它是“广场舞神曲”,但仔细听你会发现,它的旋律里藏着中国式英雄主义的密码:不是好莱坞式的个人英雄主义,而是“兄弟同心,其利断金”的江湖义气,是“路见不平一声吼”的侠气。直到现在,好汉歌仍是KTV的“必点曲目”,30多岁的大叔唱到“大河向东”时会握紧拳头,小学生跟着唱“嘿嘿咻咻”时会蹦蹦跳跳——因为这首歌里的“好汉精神”,早就成了中国人对“勇气”和“担当”最原始的向往。

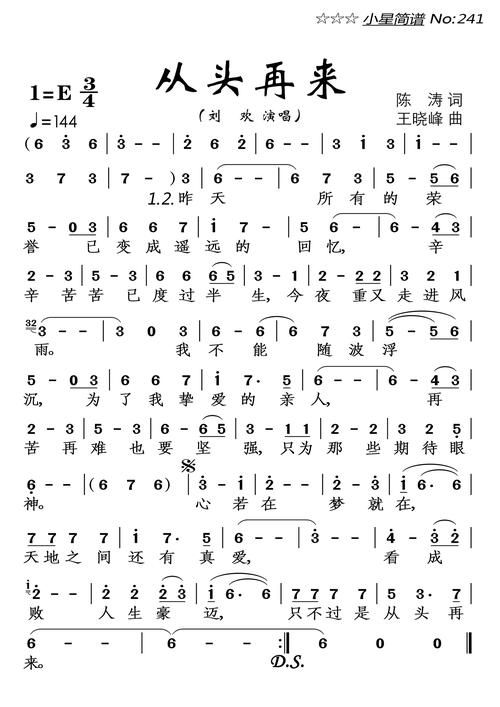

从头再来:被低估的“时代战歌”,总有人在低谷时需要它

如果说弯弯的月亮和好汉歌是刘欢“国民度”的顶点,那从头再来则是他藏在旋律里的“人文关怀”。2003年,这首歌作为央视面对失业栏目的主题曲,唱出了下岗工人“擦干眼泪,从头再来”的倔强。

刘欢的演唱没有悲情卖惨,反而用沉稳的节奏和鼓励的语气,把“苦难”唱成了“力量”。当年看过节目的人说,当那些下岗工人红着眼眶跟着唱“昨天所有的荣辱属于过去”,突然明白了什么是“平凡人的英雄主义”。这首歌后来成了无数人的“精神”:创业者失败时听它,告诉自己“爬起来再干”;考生落榜时听它,告诉自己“明年再来”;甚至现在年轻人996加班累到崩溃时,也会在耳机里循环这首歌——原来真正的励志从不是“鸡汤”,而是告诉你“你走过的每一步路,都算数”。

有意思的是,刘欢很少在综艺里提从头再来,但这首歌却像“蒲公英”,被不同的人传唱。有网友说:“我从爷爷的收音机里听到它,从爸爸的嘴里学会它,现在轮到我唱给孩子听。”这种“代际传递”,或许就是好音乐最珍贵的模样。

刘欢的歌“不老”,是因为他从不“讨好市场”

翻看刘欢的音乐历程,你会发现他几乎没跟过风:90年代流行R&B,他沉下心做民族风;00年代选秀火遍全国,他跑去大学给学生上课;短视频时代,当所有人追求15秒“爆款”时,他还在发长文说“音乐的本质是情感的传递”。

他说:“歌是要传给后代的,不是发在微博上就完了。” 所以他的歌里,没有emo的“情情爱爱”,没有口水化的“洗脑节奏”,而是像一本本厚重的书:这里有对故乡的眷恋(弯弯的月亮),对英雄的敬意(好汉歌),对普通人的尊重(从头再来),甚至对生命的思考(天地在我心)。

现在回头看,刘欢的歌能成为几代人的“BGM”,从来不是偶然。在这个“快餐文化”盛行的时代,他坚持用音乐做“慢炖的煲”,把岁月、情感、文化都熬进旋律里。当你某天突然在某个角落听到千万里万里或大河向东,会跟着唱到哽咽——因为那些旋律里,藏着你我的青春,藏着一个时代的温度,藏着中国人最朴素也最动人的情感。

或许这就是刘欢的歌最厉害的地方:它从不是“流行”,而是“不朽”。