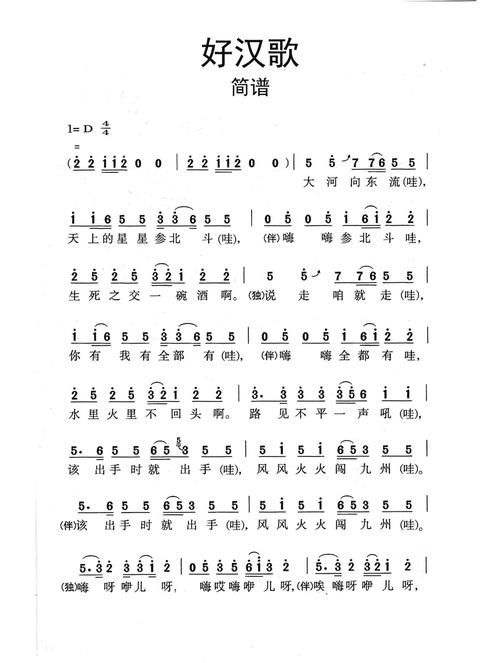

还记得小时候,每到暑假,电视里准时响起的“大河向东流,天上的星星参北斗”,老爸会跟着吼两句,奶奶在旁边择菜也跟着哼。那时候不懂,只觉得这首歌格外“有劲”,像喝了碗烈酒,从嗓子一直烧到心里。后来才知道,这叫好汉歌,是1998年水浒传的主题曲,而写词、唱歌的,是刘欢。

有人问,好汉歌的歌词到底好在哪?不就是“路见不平一声吼”吗?要我说,这话只说对了一半。刘欢写的词,哪是简单的“武侠梦”?分明是把中国人的肝胆脾肺,都揉进了那八个字里。

先聊聊词:不是“假豪迈”,是拿生活熬出来的真性情

第一次认真看好汉歌的歌词,我愣了好久。没有“金戈铁马”的堆砌,没有“气吞山河”的空喊,全是老百姓眼里的景、心里的痛:“大河向东流,天上的星星参北斗”“路见不平一声吼,该出手时就出手”“水中游,地上走,风云雷电任感受”。

你品品这“大河向东流”——北方人谁没见过黄河?滚滚浊浪向东流,哪有文绉绉的“滚滚长江东逝水”?就是最朴实的画面,却一下子把人拽进北宋年间的市井江湖:船夫号子、响马过路、酒馆里醉汉的拍案声。再看“该出手时就出手”,现在听着像口号,可当年一听这词,多少汉子攥紧了拳头?那不是鼓励打架,是说咱们中国人骨子里的“事儿敢当”:见弱小被欺,不吐气;见不公压顶,不低头。

刘欢自己说,写词时没想着“文雅”,就想让老百姓听得懂、有共鸣。这话说得实在——好汉的“好”,哪是书本里的“忠君爱国”?就是老百姓心里那股子“不怂”:是武松景阳冈打虎,是鲁智深倒拔垂杨柳,也是你我看见街上偷抢,忍不住喊一声“住手”的胆气。

再聊聊唱:刘欢的嗓子,是给“江湖气”配的嗓子

如果说歌词是好汉歌的“骨架”,刘欢的嗓子就是它的“魂”。很多人唱好汉歌,学他扯着嗓子吼,可怎么学都像“复读机”,少了那股子“味儿”。

你仔细听刘欢的“大河——向东流”,开头那个“大”字,带着点沙哑,像老船夫被风吹裂的嘴,却把岁月的沉重唱出来了。到“该出手时就出手”,音量往上走,可他没炸音,是带着笑的豪爽,就像哥们儿拍你肩膀说“放心,有我呢”,不张扬,却让人心里踏实。

有人说刘欢唱得太“满”,可听过他现场版的都知道,那“满”不是炫技,是把“江湖气”酿透了:“路见不平”时,他眼里有火;“天地之间有杆秤”时,他又沉下来,像老和尚念经,把“公道自在人心”八个字,砸进你心里。这种“刚柔并济”,哪是普通歌手能拿捏的?那是他对“好汉”二字的理解:真正的硬汉,不是只会冲,是懂冲更懂忍,有情更有义。

最后说说“火”:为什么20年了,KTV里还有人点好汉歌?

你有没有发现?现在的歌,红得快,凉得也快。可好汉歌火了20年,从CD机到短视频,从电视剧片头到游戏BGM,从来没“过气”过。为什么?

说到底,它唱的不是“梁山好汉”,是每个普通中国人的“心气儿”。谁没遇到过“路见不平”的时候?谁没想“该出手时就出手”?可现实中,我们可能要低头、要妥协、要权衡利弊。可好汉歌替我们吼出了那声不敢喊的“不”——那是成年人世界里的一口“气”,压在心底,偶尔被这首歌点燃,就能热泪盈眶。

刘欢在接受采访时说:“我总想把歌写成老百姓心里的话。”这话他做到了。好汉歌不是阳春白雪,但它比任何“神曲”都接地气;它没有复杂的编曲,却比千万个电子音浪更能戳中人。

现在想想,20年过去,我们可能忘了水浒传里的具体情节,可忘不了“大河向东流”的旋律;可能记不全歌词的每一句,却忘不了“该出手时就出手”的痛快。这大概就是经典的意义:它不追潮流,它本身就是潮流;它不刻意感动,却让每个时代的人,都能在里面看见自己的影子。

所以你说,好汉歌凭什么火凭啥“过气”?刘欢写的词,唱的是中国人的骨气;刘欢的歌,留的是中国人永远热泪盈眶的江湖梦。