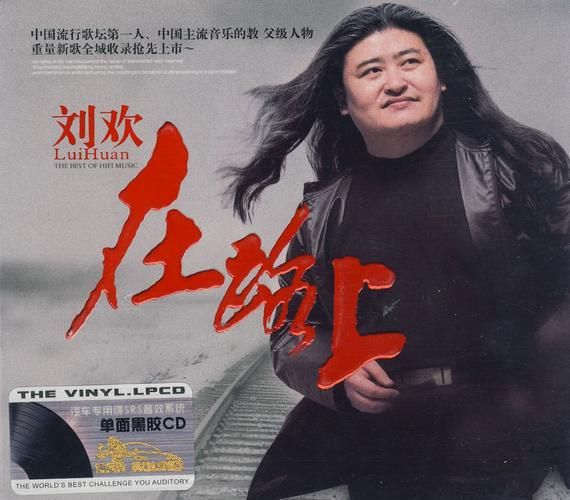

在流量裹挟着音符狂奔的时代,有人靠热搜博眼球,有人靠人设固粉,却有一个人,始终站在音乐的风口浪尖上,手里握的不是麦克风,而一把“问”的刻刀——他就是刘欢。从少年壮志不言愁里“几度风雨几度春秋”的时代叩问,到好声音上“你真的懂音乐吗”的严厉审视,再到如今闭门琢磨古诗词谱曲的较真儿,刘欢的“千万次问”,从来不是为了制造话题,而是对音乐最笨拙也最真诚的坚守。

一、当导师的“千万次问”:他不是在挑人,是在“唤醒”灵魂

2012年,中国好声音第一季横空出世,刘欢坐在导师席上,戴副黑框眼镜,眉头总锁着股“较真”的劲儿。当学员们带着炫目的技巧、煽情的故事站上舞台,他手里的“问”就像一把手术刀,精准剖开音乐的本质。

有个叫吉克隽逸的彝族姑娘,初赛时用高亢的歌声点燃全场,却被刘欢拦下:“你的声音里有山风,但你藏着它。你到底想让别人记住你的技巧,还是你的故事?”后来吉克隽逸回忆,这句话让她哭了一夜——她终于明白,唱歌不是“秀”肌肉,而是把灵魂里的东西掏出来。

还有那首让无数人泪目的我爱你中国,学员徐海星唱到深情处,导师们都起立鼓掌,刘欢却沉默半晌,突然问:“你每次唱‘妈妈’这个词时,心里想的是谁?”徐海星愣住了,随后说:“是我去世的妈妈。”那天,刘欢没有转动椅子,却在后台告诉节目组:“让她再唱一次,这次,我要听她的眼泪。”

有人说刘欢“太严格”,可细看他的“问”,哪里是挑剔?分明是在帮学员拨开迷雾——问“你要表达什么”,是在教音乐要有灵魂;问“你的真诚在哪里”,是在提醒技巧永远要为情感服务;问“你为什么想唱歌”,是在唤醒每个音乐人最原始的初心。这些问号背后,是他二十多年乐坛生涯沉淀的信念:音乐不是表演,是“人”的艺术。

二、做音乐人的“千万次问”:他从不重复自己,只怕“辜负”听众

很少有人知道,刘欢至今保持着一条“雷打不动的规矩”:出一张专辑,至少要打磨三年。1997年专辑记住,他跑遍云南采风,跟当地歌手学“海菜腔”,只为让民歌里的人情味更浓;2018年给射雕英雄传重唱铁血丹心,他拒绝了编曲方加电音的建议,说“黄霑和顾嘉辉留下的旋律里,有那个年代的侠气,我们不能把它弄丢了”。

有次采访,记者问他:“刘老师,您都功成名就了,何必对自己这么苛刻?”他反问:“你听过我唱千万次的问吧?歌词里‘千万次地问,你到底在哪儿’,其实也在问我自己——音乐人的根,到底在哪儿?”

是啊,从弯弯的月亮里对乡愁的轻叹,到从头再来里对生命的呐喊,再到近年谱写的弟子规新曲,刘欢的“千万次问”从未停歇。他问自己:如何在流行里守住传统?如何在商业中保持纯粹?如何在岁月里依然能打动年轻人?这些问题,让他从没停下脚步——56岁学编曲,60岁研究元宇宙音乐,甚至开始琢磨用AI辅助创作,不是为了“赶时髦”,而是怕被时代落下,怕辜负那些等他新歌的老听众。

有次后台遇到杨坤,杨坤打趣:“欢哥,您这‘活化石’也上网冲浪啦?”刘欢笑得眼睛眯成一条缝:“活化石?那不行,我还得继续问下去,万一哪天问出个新花样呢?”

三、给行业的“千万次问”:他不怕“过时”,就怕“失真”

这些年,娱乐圈总在“造神”,又在“毁神”。有人靠一首神曲吃十年,有人靠炒作换流量,刘欢却在一次论坛上直言:“现在的乐坛,缺的是‘笨’人——愿意花时间磨作品的笨人,愿意听真话的笨人,愿意为音乐低头的笨人。”

他说这话时,台下坐着一群流量明星,有人尴尬地低下头。可刘欢不在乎,他接着问:“我们总说‘致敬经典’,但经典是熬出来的。命运交响曲贝多芬写了四年,流浪地球刘慈欣写了四年,哪有什么‘一夜爆红’?只有‘千问不怠’。”

去年,某选秀节目爆出“剧本内定”,观众都在骂“假”,刘欢却在社交媒体上写了段长文:“如果连真诚都要表演,那音乐早就死了。我当年参加青歌赛,评委问我为什么选这首亚洲雄风,我说‘因为我相信中国音乐能走向世界’。现在年轻人为什么迷茫?因为他们被太多‘假’的东西包围了,连问一句‘我是谁’,都怕说错。”

这些话,或许“不合时宜”,却像一面镜子,照出行业的浮躁。刘欢的“千万次问”,从不针对某个人,而是在敲打整个乐坛:当流量变成唯一标准,当数据取代耳朵,我们还剩下什么?

尾声:为什么刘欢的“问”,总能戳中人心?

有次后台采访,刘欢的儿子刘一丝说:“我爸有次教我唱歌,我说‘爸,这歌现在没人听了’,他说‘你听的是歌,不是人。只要歌里有人的温度,就永远不会过时’。”

是啊,刘欢的“千万次问”,从来不是高高在上的说教,而是一个音乐人赤诚的剖白。他问学员,是在守护音乐的根;问自己,是在守住创作的魂;问行业,是在守住乐坛的良心。

在这个“快餐文化”盛行的时代,刘欢像一棵老榕树,根须深扎进音乐的土壤,枝叶却始终向着新的生长。他的“千万次问”,是给浮躁的娱乐圈的一剂清醒剂,也是给每个为梦想奔跑的人的一盏灯——因为真正的热爱,从来不怕被追问,只怕没底气回答。

所以下次当你听到刘欢的歌,不妨也问问自己:我的热爱,经得起“千万次问”吗?